咨询热线

18520818530在智能手机与智能手表逐渐成为人体“外挂器官”的今天,人们开始追求更优雅的充电方式——将设备随意放置在桌面上,就能自动补充能量。这种看似魔法的技术背后,隐藏着一个指甲盖大小的精密元件:无线充电接收芯片。它如同能量世界的翻译官,将无形的磁场波动转化为设备能理解的电流语言。

电磁场的能量密码破译者

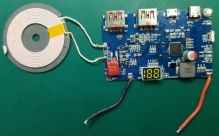

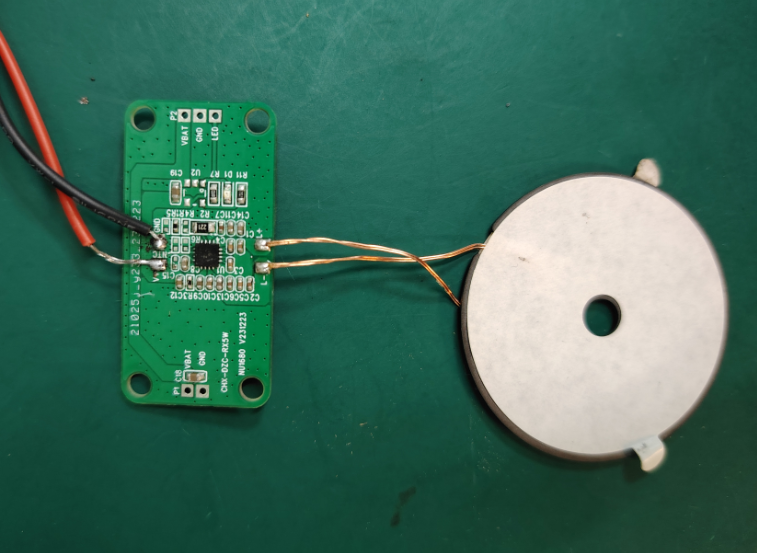

当我们将手机放在无线充电板上,两股磁场正在上演一场精密舞蹈。发射端线圈产生的交变磁场穿过空气,像隐形的海浪般拍打接收端线圈,接收芯片此时承担着三重使命:首先通过LC谐振电路捕捉特定频率的磁场波动(类似收音机调频),再将这种波动转化为脉动电流,最后通过整流稳压电路输出稳定的直流电。

这个过程中最精妙的设计在于自适应匹配系统。由于手机与充电板的距离、角度不可能绝对固定,高端接收芯片内置的智能算法会实时监测能量传输效率,自动调整谐振频率。就像经验丰富的调音师,在琴弦松紧变化时仍能保持乐器音准,确保充电效率始终维持在75%-85%的黄金区间。

消费电子革命的隐形推手

市场数据显示,2025年全球无线充电接收芯片出货量预计突破25亿片,这相当于为地球三分之一人口配置了能量接收器。驱动这波浪潮的不仅是智能手机厂商的军备竞赛,更有一批“沉默的大多数”——电动牙刷、助听器、医疗传感器等微型设备,它们借助接收芯片彻底摆脱充电接口的束缚,实现真正的全封闭防水设计。

在电动汽车领域,接收芯片正在改写能量补给规则。宝马最新概念车将接收模块集成于底盘装甲层,当车辆驶入特定停车区,地砖下的发射线圈便开始输送能量。这种“无感充电”体验的背后,是车规级接收芯片对200mm空气间隙传输损耗的精准控制,其技术难度相当于在狂风暴雨中保持蜡烛不灭。

微观世界的工程奇迹

在3mm×3mm的封装空间内,现代接收芯片集成了超过500个功能单元。其中最具挑战性的当属异物检测系统,它通过磁场畸变识别硬币、钥匙等金属物体,避免误触引发的能量涡流。这项技术相当于要求芯片在0.1秒内完成金属材质光谱分析,其响应速度比人眼识别颜色更快。

散热设计则展现了材料科学的精妙平衡。接收芯片工作时产生的热量相当于将太阳表面温度压缩到芯片尺寸的百万分之一,工程师们创造性地采用石墨烯-氮化铝复合基板,这种材料的导热效率比传统陶瓷高5倍,却依然保持着纸张般的柔韧性,可完美贴合智能手表的弧形电池仓。

未来能量网络的神经元节点

随着6G通信技术发展,接收芯片正从能量接收器进化为数据中转站。实验室原型芯片已能通过磁场波动传输加密指令,这意味着未来的智能家居设备在充电时,可以同步完成软件更新或数据传输。这种双重功能设计,让充电过程变成了设备与云端的信息握手仪式。

更前瞻性的突破发生在生物医疗领域。美国某实验室开发的植入式接收芯片厚度仅0.3mm,可通过皮下无线供电维持心脏起搏器运转。这项技术消除了传统电池更换手术的风险,芯片表面的生物相容性涂层还能与人体组织形成分子级结合,真正实现“人机共生”。

从咖啡馆里随意放置的智能手机,到飞驰在智慧公路的电动汽车,无线充电接收芯片正在重构人类与能量的关系。它不仅是技术进化的产物,更预示着万物互联时代的终极形态——当所有设备都成为能量网络的自主节点,我们或将见证一个真正“无拘无束”的智能世界诞生。