咨询热线

18520818530随着智能设备的普及和新能源汽车的革新,无线充电技术逐渐成为现代生活的“隐形基础设施”。作为这一领域的核心组件,无线充电模块的生产厂家不仅推动着技术迭代,更在产业链中扮演着“能量枢纽”的角色。本文将从技术路径、市场格局和行业趋势三个维度,解析当前无线充电模块生产企业的生态图谱。

头部企业的战略分野:从规模化到定制化

在全球市场中,立讯精密凭借净利率优势稳居行业首位,其产品覆盖消费电子与汽车电子两大领域,被业内称为“无线充电界的富士康”。通过规模化生产和供应链整合,该公司实现了成本控制与市场渗透的双重突破,尤其在中高端设备领域占据主导地位。与之形成差异化竞争的是华阳多媒体,该公司依托车载生态的深厚积累,联合车企开发定制化解决方案,例如针对不同车型的充电功率适配方案,被形象地比喻为“汽车充电的私人订制管家”。而莱尔德、大陆集团等国际企业,则在车规级模块的稳定性认证领域构筑技术壁垒,成为传统车企供应链的“守门员”。

技术路线之争:磁耦合与半导体材料的突破

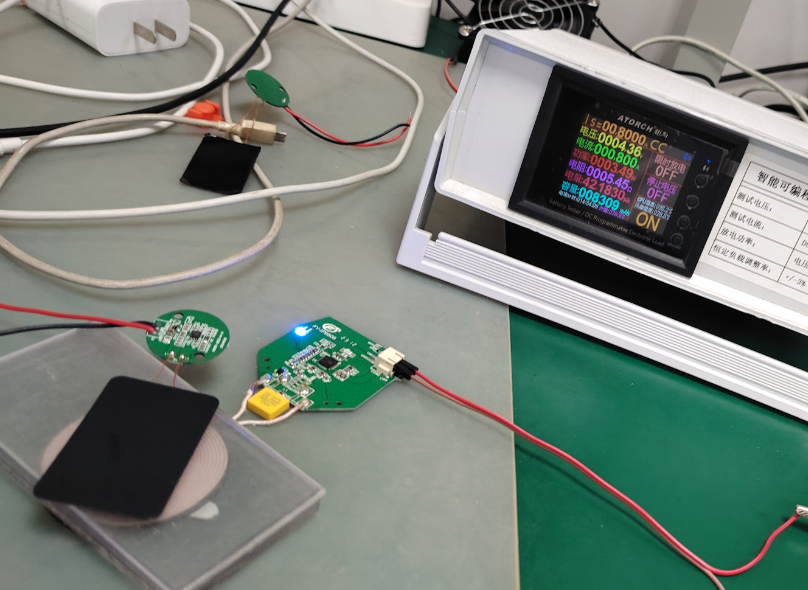

电磁耦合技术作为无线充电的基础,在不同功率场景中呈现分化态势。有感科技凭借对中低功率场景(如智能家居、穿戴设备)的深度适配,建立起类似“水电工程师”的技术护城河。其基于碳化硅第三代半导体的无线充电方案,将能量转换效率提升至92%以上,相当于将传统充电的“能量损耗黑洞”压缩了三分之一。在芯片设计层面,南芯科技等企业通过“芯片+算法”的协同优化,解决了多设备充电时的电磁干扰难题,如同在密集车流中建立“无线充电专用车道”。值得注意的是,2023年WPC联盟推出的Qi2标准,基于苹果公司的磁功率分布图技术,将设备对齐精度提升至毫米级,这相当于为无线充电设备安装了“磁力导航系统”,推动行业进入标准化与个性化兼容的新阶段。

应用场景的垂直深挖:从穿戴设备到动力电池

在智能穿戴领域,佳邦科技通过纳米晶材料的创新应用,将无线充电模块厚度压缩至1.2毫米,这种“隐形充电毯”技术已成功导入智能手表和TWS耳机市场。而在新能源汽车领域,技术边界正被重新定义:有感科技开发的动力电池无线充电系统,通过地面发射端与车载接收端的协同,实现充电效率与传统线缆方案持平,这相当于为电动汽车铺设了“空中输电网”。更有前瞻性的是,部分企业开始探索双向无线充电技术,未来或可实现车对车应急补能,构建起移动能源互联网的雏形。

市场格局的生态重构:跨界竞争与产业链整合

当前行业呈现“三足鼎立”态势:消费电子阵营以立讯精密为代表,依托3C产品的庞大出货量形成规模优势;汽车电子阵营由华阳多媒体、有感科技等企业领跑,通过与主机厂的深度绑定抢占前装市场;半导体设计公司如南芯科技则从底层芯片切入,扮演着“技术赋能者”角色。值得关注的是,特斯拉等整车厂的自主研发动向,以及苹果、华为等终端品牌向供应链上游延伸的战略布局,正在重塑行业价值分配体系。这种跨界竞争如同“巨鲸入池”,既加速了技术迭代,也倒逼传统厂商向解决方案服务商转型。

未来十年的决胜点:效率革命与生态融合

随着Qi2标准的全面落地,15W以下设备的充电效率已接近物理极限,但行业远未触及天花板。第三代半导体材料的产业化应用、动态阻抗匹配算法的突破,以及跨设备协议的互联互通,将成为下一阶段的技术攻坚方向。对于生产企业而言,单纯追求功率提升的“军备竞赛”已转为系统性创新能力的比拼,这要求企业既要具备“显微镜”式的技术钻研能力,又需保持“望远镜”式的生态布局视野。在这场无声的能量革命中,谁能在效率与场景之间找到最优解,谁就能占领未来十年智能设备与智慧交通的能源制高点。