咨询热线

18520818530随着驾驶场景与智能设备的深度绑定,车载充电已成为现代汽车不可或缺的功能模块。当驾驶者将手机轻轻放置在车辆中控台的指定区域,无需插拔数据线,充电指示灯便悄然亮起——这个看似简单的动作背后,凝聚着人类对能量传输方式的革命性突破。

磁场的默契对话

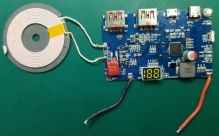

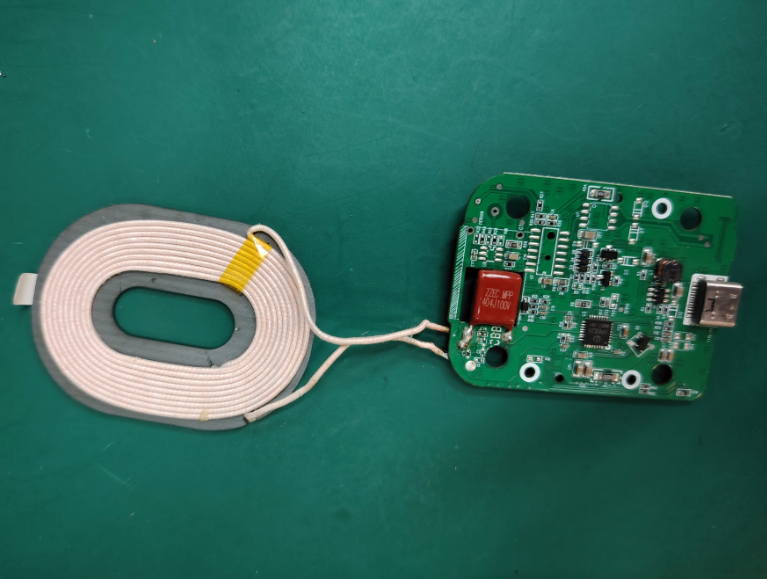

支撑车载无线充电的核心技术,本质上是两个线圈跨越物理接触的能量传递。发射线圈藏身于汽车中控台内部,接收线圈则内置于手机背板,当两者间距缩短至数毫米范围时,便会开启一场肉眼不可见的磁场对话。通过电磁感应原理,发射端线圈内高频振荡的交流电会生成不断变化的磁场,如同隐形的能量河流穿透手机外壳,在接收线圈中激发出同频电流,最终完成电能的无缝转移。

这种能量传递方式与变压器工作原理有着异曲同工之妙。车载充电器发射端相当于变压器的初级线圈,手机接收端则相当于次级线圈,二者虽无物理连接,却能通过磁场耦合实现能量转换。但与传统变压器不同的是,无线充电系统需要精确的谐振频率匹配技术,当系统检测到兼容设备时,智能控制芯片会主动调整电磁场强度,确保能量传输始终处于最优状态。

四重技术路线的角逐

虽然当前车载市场以电磁感应技术为主导,但人类探索无线充电的脚步早已延伸出多条技术路径。磁共振式通过在收发双方构建相同振动频率的磁场,使能量像共振音叉般高效传递,理论上可实现10厘米内的中距离充电;无线电波式借鉴卫星通讯技术,将电能转化为微波定向传输,特别适合车载导航设备等固定场景;电场耦合式则利用极板间形成的交变电场传递能量,展现出更强的空间自由度。

这些技术如同四条并行的赛道,各有优劣分野。电磁感应式凭借70-85%的转换效率与低廉成本占据市场主流,但其对设备摆放精度的严苛要求,恰似要求手机必须精准降落在充电板的"能量靶心";磁共振式虽放宽了位置容错度,却需要应对电磁干扰与散热难题;无线电波式的"隔空传电"令人神往,但能量耗散问题使其仍停留在实验室阶段。

车载场景的技术攻坚

将实验室技术转化为可靠的车载解决方案,工程师们需要跨越三重技术鸿沟。首先是对振动环境的驯服,车辆行驶中产生的持续抖动可能使充电线圈发生毫米级偏移,为此研发人员开发出动态补偿算法,其精妙程度堪比摄影中的光学防抖技术,能在0.1秒内重新锁定最佳能量传输点。

金属异物检测则是关乎安全的核心防线。当硬币、钥匙等导电体误入充电区域,系统会通过Q值检测电路瞬间识别异常,其灵敏度之高,甚至能区分出直径2毫米的金属碎屑。这种防护机制如同给能量传输通道加装了智能安检门,确保意外发生时能及时切断电源。

面对车载环境严苛的温度挑战,工程师创造了分层散热架构:铝合金基底负责快速导出线圈热量,石墨烯导热片将局部高温均匀分散,智能温控芯片则根据环境温度动态调节输出功率。这种三位一体的热管理系统,让无线充电器即便在45℃的夏日车内仍能稳定工作。

未来出行的能量图景

当自动驾驶技术逐步解放人类双手,车载无线充电正在孕育更丰富的应用形态。某些高端车型已尝试将充电模块整合至扶手箱、门板储物格等空间,打造出"随放随充"的立体充电网络。更有前瞻性研究致力于将整个车厢改造为均匀能量场,届时无论手机置于座椅还是杯架,都能持续获得电能补给。

在技术进化的另一维度,光伏充电车顶与无线充电系统的结合已进入实测阶段。这种组合让车辆在行驶中同时完成能量收集与分配,形成自给自足的能量生态。可以预见,当5G车联网与无线充电深度融合,未来汽车将不仅是交通工具,更会成为移动的智能能源枢纽,重新定义人、车、环境之间的能量交互方式。