咨询热线

18520818530随着智能穿戴设备的普及,智能手表的续航问题逐渐成为用户关注的焦点。传统的有线充电方式不仅需要频繁插拔,还可能因接口磨损导致接触不良。无线充电技术的出现,为这一难题提供了优雅的解决方案。本文将深入探讨智能手表无线充电的技术原理、核心优势以及未来发展趋势,帮助读者全面了解这一领域的最新进展。

电磁感应:无线充电的“隐形桥梁”

无线充电技术的核心在于电磁感应原理。简单来说,充电底座(发射端)内置的线圈通电后会产生交变磁场,当智能手表(接收端)靠近时,其内部线圈会切割磁感线并产生电流,从而实现电能的无接触传输。这一过程类似于“隔空传物”,只不过传递的是能量而非实物。目前主流的智能手表无线充电功率集中在5W-15W之间,既能保证充电效率,又能控制发热量。

芯片方案:快充与安全的双重保障

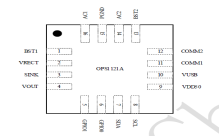

实现高效无线充电离不开高性能芯片的支持。例如FS68003_3芯片专为智能手表设计,通过优化磁场频率和功率调节算法,可在30分钟内为典型智能手表充入80%电量,同时内置温度传感器能实时监控充电状态,避免过热风险。更先进的方案如集成SOC芯片,甚至能同时支持15W无线快充和22.5W有线充电,实现“一芯多充”的拓扑结构。这类芯片如同交通指挥中心,智能分配电能路径,确保多设备同时充电时的稳定输出。

用户体验:从“线材纠缠”到“随手一放”

无线充电最直观的优势在于操作便捷性。用户只需将手表轻放于充电底座,磁力吸附技术会自动对齐线圈位置,其精准度堪比“磁铁吸引回形针”。对比传统插拔方式,这种设计不仅减少接口物理磨损,还能保持桌面整洁——想象一下办公桌上消失的充电线,取而代之的是一块简约的充电垫,这正是无线充电带来的美学升级。此外,现代方案普遍支持指示灯定制,通过PC端上位机可自由调节灯光颜色和闪烁模式,让充电状态一目了然。

安全机制:看不见的“防护网”

对于贴身佩戴的设备,安全性始终是首要考量。优质无线充电方案会构建多重防护:异物检测(FOD)功能可识别钥匙等金属物品,避免误触发充电;过压保护电路如同“电流保险丝”,在电压异常时立即切断供电;而动态功率调整技术则根据电池状态实时匹配最佳充电功率,防止电池过充。这些技术共同构成智能手表的“电子护城河”,让用户安心享受无线便利。

场景拓展:从床头柜到运动场

无线充电的应用场景正在快速延伸。床头支架式充电器让睡前放置手表成为自然习惯;健身房中的防水充电垫则支持运动后即刻补充电量;甚至有些汽车杯托已集成无线充电模块,实现驾车时的无缝续航。更创新的“一芯多充”方案还能同时为手表、耳机、手机供电,就像“多功能插座”的无线版,彻底摆脱多充电器的困扰。

未来趋势:更远距离与更高效率

当前研究正突破技术边界:谐振式充电可将有效距离扩展至数厘米,未来或实现“走进房间即充电”;GaN(氮化镓)材料的应用将使充电器体积缩小50%,同时效率提升至90%以上。值得注意的是,随着物联网发展,智能手表可能成为无线充电网络的终端节点,不仅能接收能量,还可作为中继站为其他设备供电——这或许将重新定义穿戴设备的能源生态。

从技术原理到生活场景,智能手表无线充电方案正在重塑我们的用电习惯。它不仅是连接方式的变革,更代表着无感化交互的未来方向。当科技真正“隐形”之时,或许才是其价值最大显之日。