咨询热线

18520818530手机无线充电技术作为现代科技的重要创新之一,正逐渐改变着人们的用电习惯。这项看似神奇的功能背后蕴含着电磁感应原理的巧妙应用——当支持无线充电的手机被放置在充电器上方时,其内部的发射线圈会生成高频交变磁场,如同无形的能量桥梁般穿过手机底部的接收线圈,进而转化为电能为设备续航。这种突破物理线缆束缚的设计不仅提升了使用便捷性,更代表着移动设备交互方式的革命性演进。

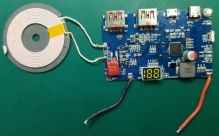

核心组件解析:构建能量传输的精密系统

无线充电装置主要由三大模块协同工作。其中发射线圈堪称整个系统的“心脏”,多采用铜线精密绕制工艺,工程师通过优化磁场强度与分布模式确保能量稳定输出;与之对应的接收线圈则嵌于手机内部,如同敏锐的能量捕手,需与发射端保持高度匹配才能实现高效转化;而隐藏在机身内的控制电路则扮演着智能管家的角色,实时调节电压电流参数并监控充电状态,犹如交响乐团的指挥家协调着每个音符的节奏。这些组件的默契配合,让隔空输电从科幻设想变为日常现实。

操作指南:三步开启便捷充电体验

实际使用时只需简单三步即可完成设置:首先确认设备兼容性(当前主流中高端机型均已预装该功能),然后将无线充电器接入电源插座,最后将手机平放在充电板中央区域。值得注意的是,不同品牌产品的指示灯设计各有特色——有的采用呼吸灯效提示工作状态,有的则用颜色变化直观反映电量进度。就像把咖啡杯放在加热垫上那般自然,用户无需再费力寻找细微的接口缝隙,真正实现“即放即充”的慵懒美学。

性能对比:效率与体验的平衡艺术

相较于传统有线快充方案,无线充电在功率输出上确实存在客观差距。以iPhone 15系列为例,其有线模式下可达27W峰值功率,而无线模式仅支持最高15W输入。这种差异好比高速公路与乡间小道的车速对比,在紧急补能场景下尤其明显。不过随着技术迭代,部分旗舰机型已实现动态功率调节技术,能在安全范围内智能分配电量,如同经验丰富的舵手根据风浪调整航速。

痛点剖析:理想与现实的微妙鸿沟

当前技术仍面临三重挑战:其一,充电效率受位置精度影响显著,若手机摆放偏离最佳区域超过3毫米,就如同天线信号衰减般导致断续充电;其二,发热问题较为突出,能量转换过程中约有15%-20%损耗转化为热量,长时间使用可能引发温控保护机制启动;其三,交互限制明显,一旦拿起手机即中断充电过程,这对于习惯边玩手游边补给电量的用户而言尤为不便。这些短板恰似精美瓷器上的微小瑕疵,提醒我们技术创新永无止境。

选购建议:找到适合自己的充电伙伴

面对琳琅满目的市场选择,消费者应重点考察三个维度:一是兼容性覆盖范围,优先选择支持Qi标准的多协议产品;二是散热设计水平,金属材质外壳搭配风扇辅助往往能带来更好的温控表现;三是附加功能拓展性,如带支架设计的型号可同时满足观影与充电需求。这如同挑选旅行背包,既要考虑基础承载能力,也要关注人体工学设计和扩展口袋配置。

随着磁吸充电、多设备同充等新技术陆续商用化,无线充电正在突破单一功能的局限,向智能化、场景化的方向发展。未来或许会出现这样的画面:清晨将智能手表、耳机盒与手机一同置于充电矩阵上,它们自动吸附归位,如同星辰汇入银河般优雅高效。这种万物互联的充电生态,正是科技进步赋予生活的诗意注脚。