咨询热线

18520818530无线充电技术的普及正在悄然改变人们的生活方式,而手机作为日常高频使用的设备,其充电方式也在经历从“有线”到“无线”的迭代。然而,并非所有手机都原生支持这一功能,许多用户希望通过后期加装模块实现无线充电。本文将深入探讨这一需求的可行性、技术原理以及实际操作的注意事项。

外置模块:便捷与妥协的平衡

对于普通用户而言,外置无线充电模块是最低门槛的解决方案。这类产品通常采用微型贴片设计,配备双面胶固定于手机背部,并通过MicroUSB或Lightning接口与手机充电口连接。安装时需注意线圈与手机背部的贴合度,避免因翘起导致充电效率下降。部分厂商甚至推出磁吸式充电宝,既能实现无线充电,又可作为移动电源使用,实用性更高。

不过,外置方案的局限性显而易见:厚度增加影响握持感,充电速度通常低于有线模式。以市面常见的5W外置模块为例,其效率仅相当于传统充电的60%-70%,且长时间使用可能因散热问题导致电池寿命衰减。

内置模块:技术门槛与风险并存

追求“隐形”体验的用户可能倾向于内置改装。该方案需拆解手机后盖,将接收线圈贴合于电池与后盖之间,并通过焊接将线圈触点与手机充电电路连接。以SC5008芯片为例,其内置的功率转换电路和通信解调模块,能实现15W功率传输,但焊接精度要求极高——0.1毫米的偏移便可能引发短路风险。

专业维修人员透露,成功案例多集中在玻璃/塑料后盖机型,金属后盖因电磁屏蔽效应会导致充电效率暴跌80%以上。更棘手的是,私自拆机可能触发厂商的保修失效机制,这种“隐形成本”常被消费者忽视。

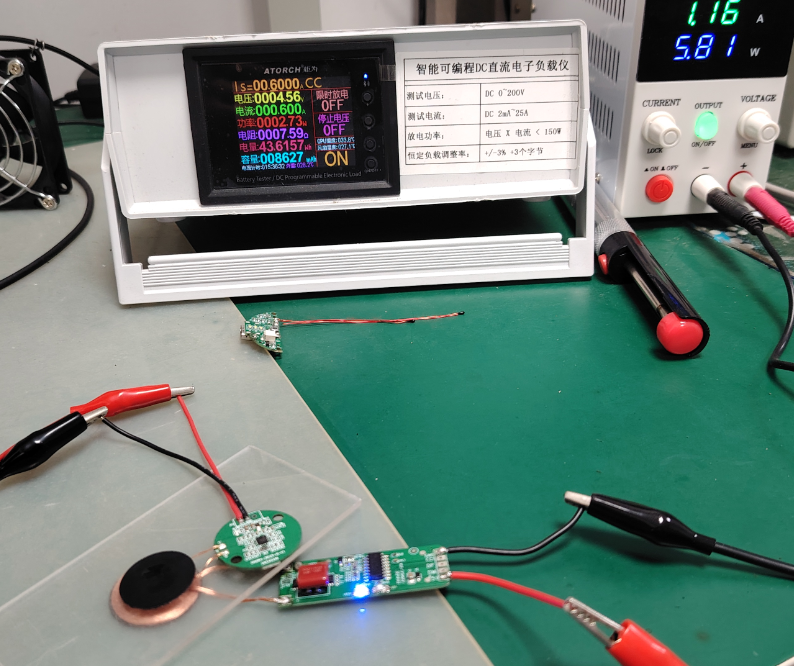

技术本质:看不见的电磁对话

无线充电的本质是电磁场能量的空间传递。发射端的功率转换电路(相当于“心脏”)将直流电转为高频交流电,驱动线圈产生振荡磁场;接收端线圈捕获磁场后,通过整流电路(类似“翻译官”)转为手机可识别的直流电。其中控制芯片如同“交通警察”,实时监测能量传输状态,防止过载或过热。

值得关注的是车规级技术的溢出效应。某些车载无线充电模组采用全频段智能天线,可自动识别设备位置并调整磁场分布,这种技术未来或下放至消费电子领域。目前车载模块装配量正以每年23%的增速攀升,预计2026年将突破千万级规模,侧面推动手机配件技术升级。

安全警示:被低估的潜在风险

改装无线充电绝非简单的“贴片”行为。非原厂模块可能缺乏过压保护机制,某实验室测试显示,劣质接收器在电压波动时可能反向输出12V峰值电压,远超手机电路承受范围。更隐蔽的风险在于电磁干扰——未通过EMI/EMC认证的模块,可能影响手机信号接收精度,GPS定位误差可达300米以上。

行业人士建议,若坚持改装,优先选择Qi认证产品(充电效率约70%-75%),并避免同时使用金属保护壳。对于内置改装,必须确保线圈与电池间留有0.5mm以上的隔热层,防止局部温度超过45℃的安全阈值。

未来展望:模块化设计的进化方向

随着UWB(超宽带)技术的成熟,下一代无线充电可能实现空间自由定位。某些原型机已展示5米范围内任意放置设备即可充电的能力,这需要发射端集成毫米波雷达阵列,实时追踪设备坐标。虽然该技术尚未普及,但手机厂商预留的毫米波天线接口,或许为未来升级埋下伏笔。

在这个有线与无线交替的时代,消费者需在便利性与安全性间谨慎权衡。或许正如某位工程师的比喻:“无线充电就像空气,最好的状态是存在却不被感知。”当技术真正成熟时,那些需要刻意粘贴的模块,终将成为科技进化史上的有趣注脚。