咨询热线

18520818530在当今快节奏的生活中,无线充电手机支架已成为许多人的日常必备品。它巧妙地将充电功能与支架设计结合,既解决了手机放置问题,又免去了插拔充电线的繁琐。那么,这种看似简单的设备背后究竟隐藏着怎样的技术奥秘?让我们从电磁感应的基础原理开始,逐步揭开它的工作原理。

电磁感应:无线充电的核心

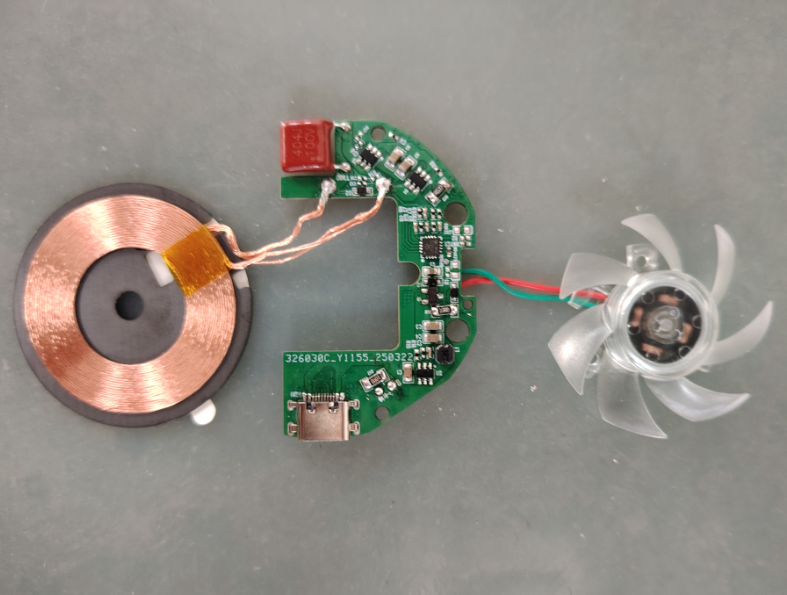

无线充电手机支架的核心技术基于电磁感应原理。简单来说,当电流通过支架内的送电线圈时,会在线圈周围形成一个磁场。这个磁场就像隐形的能量场,虽然肉眼不可见,却能穿透空间作用于手机。如果手机支持无线充电,其内部通常内置有受电线圈,当手机靠近支架时,受电线圈会“捕捉”到这个磁场,并产生感应电流,从而为手机电池充电。这一过程类似于两个默契的舞者,一个释放能量,另一个接收并转化能量,无需任何物理接触。

Qi标准:无线充电的通用语言

目前,绝大多数无线充电手机支架遵循Qi标准(发音为“chee”)。这一标准由无线充电联盟(WPC)制定,确保了不同品牌设备间的兼容性。Qi标准不仅规定了电磁感应的技术参数,还涵盖了通信协议和安全机制。例如,当手机放置在支架上时,两者会通过低频信号“握手”,确认身份后才会开始充电。这种设计既提高了效率,又避免了能量浪费。值得一提的是,Qi标准的充电效率可达70%-80%,虽然略低于有线充电,但足以满足日常需求。

车载场景中的特殊设计

车载无线充电支架是这一技术的典型应用场景之一。与家用版本不同,车载支架需要适应颠簸的路况和温度变化。因此,这类产品通常采用更坚固的材料和防滑设计,确保手机在行驶过程中不会脱落。使用时,只需用充电线连接支架与车载USB端口,再将支持无线充电的手机放上即可。部分高端车型甚至将无线充电模块直接集成在中控台内,进一步提升了用户体验。

效率与限制:技术发展的双刃剑

尽管无线充电技术日趋成熟,但它仍存在一些固有局限。例如,电磁感应的有效传输距离通常不超过5毫米,这意味着手机必须紧贴支架才能充电。此外,充电效率会受线圈对齐度、外壳厚度等因素影响。有人做过实验,如果手机壳过厚或含有金属成分,充电速度可能下降30%以上。不过,随着谐振电磁感应等新技术的出现,未来有望突破这些限制。例如,电动汽车无线充电系统已能实现90%-93%的效率,功率高达20kW,这为手机无线充电技术的发展提供了借鉴。

安全机制:看不见的守护者

很多人担心无线充电会产生辐射或过热问题。实际上,Qi标准对此有严格规定。优质无线充电支架会内置温度传感器和异物检测功能。如果检测到钥匙、硬币等金属物体,或温度超过安全阈值,系统会立即停止供电。此外,电磁感应产生的磁场属于非电离辐射,强度远低于安全标准,对人体几乎无害。这种多重保护机制就像一位细心的管家,时刻监控着充电过程。

从技术原理到实际应用,无线充电手机支架展现了科技如何悄无声息地改变我们的生活。它不仅是线缆缠绕时代的终结者,更是未来无线化生活的缩影。随着技术进步,或许有一天我们会看到支持远距离充电的智能桌面,或是融合太阳能技术的户外支架。无论如何,这场关于“无线自由”的进化,才刚刚开始。