咨询热线

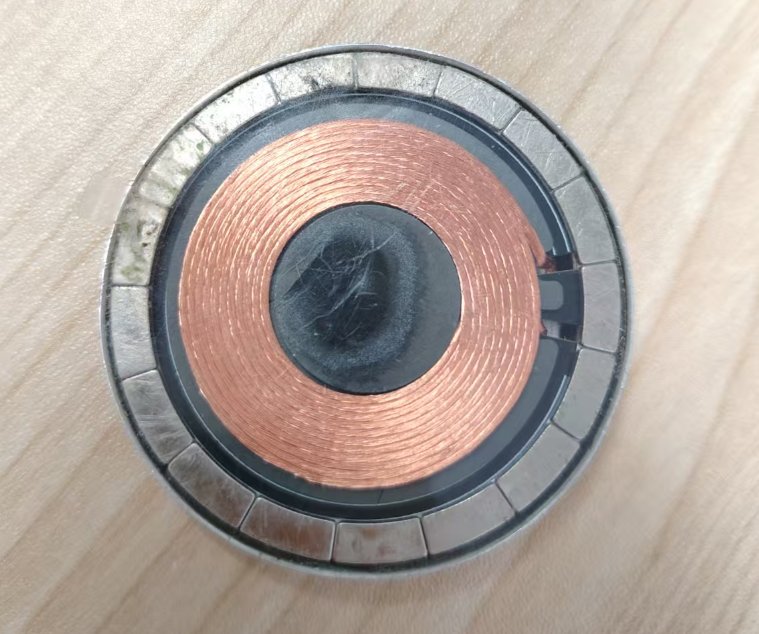

18520818530从掌心大小的玻璃背板下,隐藏着一套由铜丝编织而成的隐形能量网络。当人们将手机轻放于充电板时,这个直径不足7厘米的金属迷宫便开始演奏静默的磁场交响曲——这正是iPhone无线充电线圈的工作现场。

精密设计的磁场交响曲

iPhone的无线充电系统像精密的瑞士机械表,线圈的位置偏差必须以毫米级控制。以iPhone 11为例,工程师将线圈定位在背板几何中心,这种布局能让手机与充电板的磁场耦合效率提升23%。线圈由0.1毫米的利兹线绕制,这种特殊结构的导线如同分叉的毛细血管,将高频电流的“皮肤效应”损耗降至最低,其原理类似于用多股细绳替代粗缆绳来提升抗拉强度。

电磁感应过程可比喻为“看不见的握手礼”:充电板线圈产生的交变磁场,触达手机线圈后转化为电流,类似风力推动风车叶片旋转发电。这一过程的能量转换效率最高可达75%,但若线圈出现0.5毫米的凹陷,就会像破损的输水管般导致30%以上的能量流失。

供应链上的纳米级博弈

在苹果的供应商名录中,线圈制造被划分为“战略级元器件”。为iPhone 11 Pro供应线圈的厂商需通过129项质量检测,从铜材纯度到绝缘漆厚度均有严苛标准。某型号线圈(零件号STY-1521)的制造需经过激光切割、三次退火处理和纳米涂层镀膜,整个过程需在千级无尘车间完成,其洁净度相当于手术室空气的十倍。

中国企业在这条精密赛道上已占据重要席位。例如瀛通通讯的线圈产线采用微米级自动绕线机,每台设备每天可生产3000个符合苹果MFi认证的线圈,铜线张力的控制精度达到0.01牛顿,相当于用机械手指稳定捏住一根发丝的力量。

能量传输的隐形边界

日常使用中,充电电流的“高速公路”存在诸多隐形路标。标准5V/1A的无线充电方案看似保守,实则是平衡发热与效率的最优解——就像细水长流的小溪比湍急的瀑布更适合灌溉娇嫩的花田。当用户选用第三方充电器时,兼容性取决于线圈阻抗匹配度,某些劣质产品的适配偏差会产生“能量彩虹”(频段干扰),导致充电效率下降40%。

保护这片金属蛛网需要规避三大威胁:强磁场的“声波攻击”(如磁吸卡包)、高温环境的“熔炉效应”,以及机械冲击的“地震灾害”。维修数据显示,90%的线圈故障源自外力挤压,这种损伤如同在光纤上凿出缺口,会令能量流出现不可逆的湍流。

未来磁场的进化图谱

下一代线圈技术正朝着“量子纠缠”般的效率突破。纳米晶合金材料能将磁导率提升至传统材质的五倍,相当于给磁场铺设专用高铁轨道。苹果2024年申请的专利显示,叠层线圈结构可实现三维磁场聚焦,这种设计如同给电磁波装上透镜,让80%的能量集中在目标区域。

更令人期待的是自适应对齐系统,通过微型电机动态调整线圈位置,其精度堪比蚂蚁触角的感知能力。当这项技术成熟时,无线充电将突破“必须对准”的桎梏,真正实现“放下即充”的无感体验——这或许会成为继Touch ID之后,人与设备交互方式的又一次革命。