咨询热线

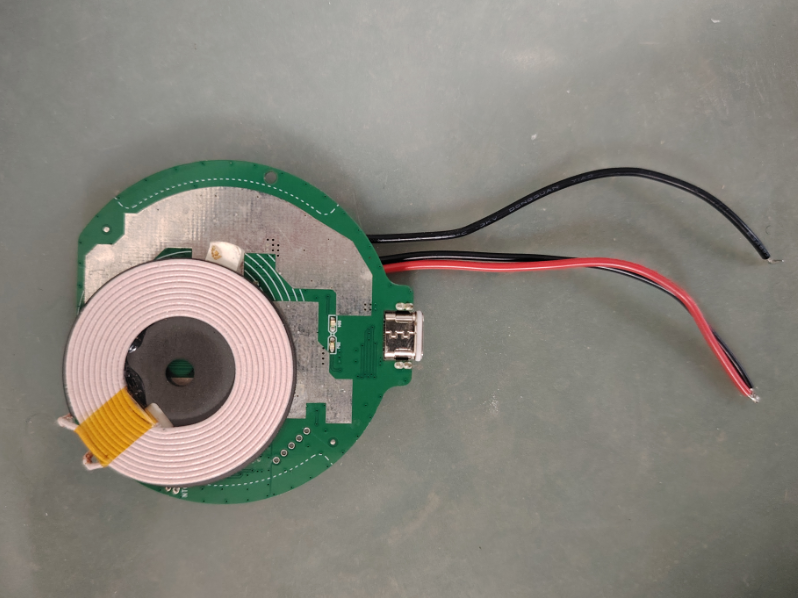

18520818530在数字化浪潮席卷全球的今天,无线充电技术如同隐形的能量纽带,悄然改变着我们与电子设备的交互方式。这项看似神奇的科技背后,实则蕴含着精密的物理规律——尤其是发射线圈与接收线圈之间的距离控制,它就像芭蕾舞者脚下的步伐节拍,稍有偏差便会影响整场演出的效果。

黄金区间:3-10毫米的能量通道

根据Qi无线充电标准规范,发射端与接收端的最优工作距离被设定在3至10毫米之间。这个范围并非随意划定,而是基于电磁场耦合效率的科学测算。想象两片薄如蝉翼的磁铁悬浮于空中,当它们保持恰当间距时,磁力线才能形成高效的闭环路径;一旦超出临界值,就如同琴弦松垮般导致能量损耗剧增。实际应用中,工程师们常将目标锁定在更精准的子区间——例如4-7毫米被视为“甜蜜点”,此时电能转化率可达峰值状态,犹如溪流汇入水轮机的最佳水位落差。

现代智能手机厂商深谙此道,在设计背板结构时会严格预留这个安全边际。以某旗舰机型为例,其内部布局经过三维仿真优化,确保即使佩戴轻薄保护壳仍能维持有效充电距离。这种精妙的设计平衡,既要考虑用户日常使用的便利性(如随手放置的自然姿态),又要规避因异物介入造成的信号干扰,堪称微观尺度的空间艺术。

偏离代价:效率断崖式下跌的警示录

当线圈间距突破理想阈值,系统性能将呈现非线性衰减。实验数据显示,若距离扩大至两厘米以上,能量传递效率可能骤降60%之多。这好比将输水管拉长十倍,水流压力必然大幅减弱。更严峻的是,非对称偏移还会引发“热点效应”——局部过热不仅缩短电池寿命,甚至存在安全隐患。因此,主流方案均采用动态校准机制,通过传感器实时监测设备位置,自动调整输出功率曲线。

值得注意的是,不同应用场景对容错率的要求存在差异。车载支架因振动环境复杂,允许稍大的浮动空间;而桌面充电器则追求极致稳定性,往往配备磁吸辅助定位功能。这种差异化策略体现了技术落地的现实智慧:既要遵守物理法则,又要适应人性化需求。

频率共振:隐形的能量桥梁

除了物理距离,电磁波的频率匹配同样关键。Qi标准规定的工作频段集中在110kHz-205kHz之间,如同交响乐团的定音鼓手,必须与其他乐器保持同步节奏。当发射端与接收端的振荡频率完全吻合时,会产生谐振放大效应,使能量传输效率提升近三倍。这类似于声学中的共鸣现象——两个相同音高的音叉靠近时会自发振动增强。

为达成这种默契配合,现代芯片组内置了智能调谐算法。它们能在毫秒级时间内完成环境扫描,自动修正因温度变化或元件老化引起的频偏。这种自适应能力让无线充电摆脱了实验室的理想化约束,真正走进充满变数的真实世界。

工程实践:毫米级的匠心博弈

在实际产品开发中,工程师面临多重挑战。首先是公差控制难题:注塑外壳收缩率、组装误差等因素累积起来,可能导致批量生产的产品实际间距分布离散。其次是成本权衡——高精度导轨机构虽能提高对准精度,但会增加BOM成本和故障概率。为此,行业普遍采用折衷方案:通过软件补偿硬件缺陷,利用算法模糊化边缘区域的灵敏度差异。

以某品牌无线充电宝为例,其创新设计的弹性悬架系统既能吸收装配误差,又能为用户提供触觉反馈提示最佳放置位置。这种软硬件协同的解决方案,将冰冷的技术参数转化为温暖的人机交互体验。

未来展望:突破物理极限的新赛道

随着磁共振、微波等新技术的发展,传统电感耦合模式正迎来革新机遇。实验室已实现数米级远距离无线供电,但商业化之路仍需跨越效率与安全的双重大关。或许不久后,我们将告别“贴脸式”充电时代,迎来真正意义上的空间能量场自由充能。届时,线圈间距的概念将被重新定义,而人类对便捷能源的追求永无止境。

站在技术演进的长河岸边回望,每一次微小的进步都凝聚着无数科研人员的智慧结晶。从几毫米的空气间隙到星辰大海般的能量网络,无线充电技术的进化史正是人类突破物理限制、探索未知领域的缩影。当我们下一次随手将手机置于充电板上时,不妨想想那些在微观世界里跳动的电磁脉冲——它们正是连接现实与未来的无形桥梁。