咨询热线

18520818530在智能手机技术日新月异的今天,无线充电功能逐渐从高端机的“奢侈品”演变为大众机型的标配。当我们轻轻将手机放置于充电板上,背后支撑这一体验的核心技术,正是手机内置的无线充电线圈。这个看似简单的金属环,究竟如何重塑了现代人的充电习惯?

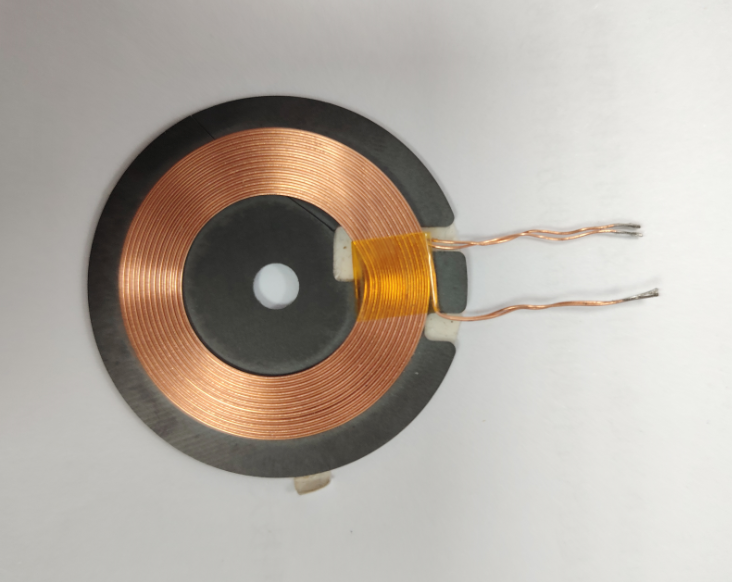

磁场耦合:看不见的“能量快递员”

无线充电线圈的核心原理基于磁场耦合。发射端(充电板)和接收端(手机线圈)通过电磁场传递能量,就像两个默契的快递员,一个精准投递包裹,另一个高效接收货物。这种非接触式设计不仅避免了传统充电接口的物理磨损,还让手机厂商得以实现更彻底的防水防尘结构。铜材质因其高导电性成为线圈主流选择——就像八车道高速公路比双车道更顺畅,铜的低电阻特性让电能损耗减少约30%,发热量也随之降低。

安全与耐用的双重护盾

用户最关心的安全问题,在无线充电线圈上得到了多重保障。无外露接点的设计从根本上规避了触电风险,如同给电流穿上了绝缘防护服。内置的智能控制系统实时监测温度、电压等参数,一旦检测到异常立即断电,形成主动防御机制。实验室数据显示,优质无线充电线圈的耐久度可达数万次循环,其无机械磨损的特性,让充电接口“越用越松”的烦恼成为历史。

效率革命背后的技术博弈

评价线圈性能的Q因子(品质因数)犹如运动员的体能指数:数值越高代表能量损耗越小。通过LCR表测试筛选的高Q值线圈,配合多层绕线工艺,可将充电效率提升至90%以上。实际使用中,这种效率转化意味着当手机电量告急时,用户只需喝杯咖啡的间隙,就能获得支撑半日使用的电力储备。某些旗舰机型配备的双线圈架构,更是实现了“随放随充”的精准定位,将充电板的容错空间扩大了三倍。

场景化应用的破圈尝试

车企已将无线充电线圈集成于汽车扶手箱,打造车载“充电吧台”;家具品牌推出内置充电模块的床头柜,让睡前放置手机的动作自然转化为充电指令。这些创新背后,是线圈温度控制技术的突破——采用石墨烯散热层的设计方案,使持续充电时的温度波动控制在±2℃以内,既保障安全又避免电池过热损耗。

未来进化的可能性图谱

当前技术仍存在提升空间,例如多设备同时充电时的效率分配难题,以及大功率快充带来的散热挑战。实验室中的氮化镓材料与三维立体线圈结构,预示着下一代产品的进化方向:充电距离可能从现在的毫米级拓展到厘米级,充电功率有望突破50W大关。这种突破将重新定义“无线”的物理边界,让隔空充电真正融入空间环境。

当我们凝视手机背壳下那个隐秘的金属环,看到的不仅是物理结构的技术迭代,更是一个摆脱线材束缚的数字生活宣言。从咖啡厅的桌面到机场的候机椅,无线充电线圈正在悄然构建新型能量网络,让“随时满电”逐渐成为现代人触手可及的生活常态。这种改变看似细微,却实实在在地重塑着人类与电子设备的相处模式——或许在不远的未来,寻找充电线将成为老一辈人口中的怀旧故事。