咨询热线

18520818530无线充电技术作为现代移动设备的便捷能源解决方案,已深度融入日常生活。然而公众对其安全性的担忧始终存在,尤其是关于电磁辐射的潜在健康影响。本文将从科学原理、实测数据与使用场景三个维度展开专业解析,帮助读者建立理性认知。

一、辐射本质:非电离低频磁场的安全边界

无线充电采用电磁感应原理实现电能传输,其工作频率集中在100–350千赫兹区间,属于典型的非电离辐射范畴。这类低频电磁场与手机信号或WiFi使用的射频波段存在本质区别——如同溪流与瀑布的能量级差,前者仅能在导体表面形成微弱涡流,不具备破坏分子结构的能力。实验数据显示,设备表面的电磁强度通常低于几十微特斯拉,相当于地球自然磁场水平的数百倍弱化版。国际权威机构通过长期追踪研究证实,此类低强度暴露未发现对人体细胞产生可观测的生物学效应。

二、安全标准下的双层防护体系

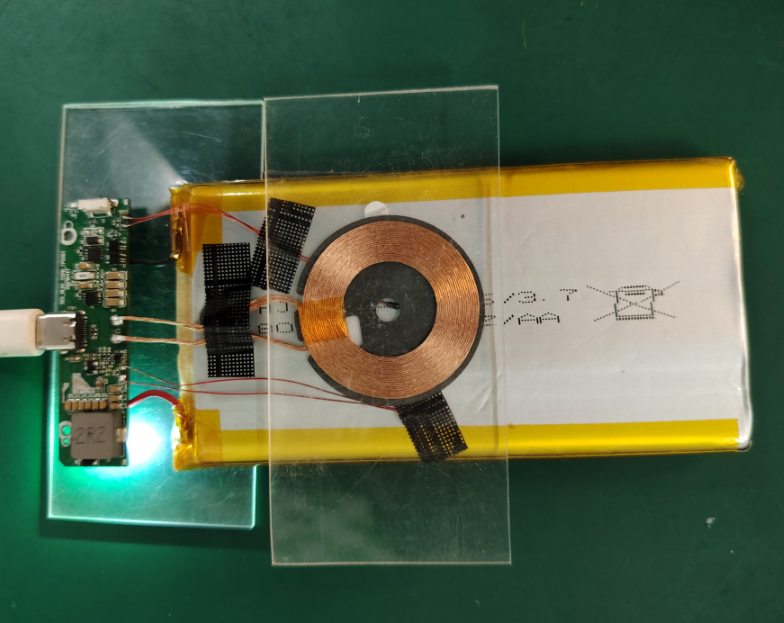

现行行业规范构建了双重保障机制:技术层面执行Qi认证协议,强制要求厂商将辐射值控制在安全阈值内;产品层面则通过异物检测(FOD)、过充保护和温控系统实现动态调节。以三星等头部品牌的旗舰款为例,当检测到金属异物介入时会自动断电,充满电后即刻转入待机模式避免持续发热。在实验室模拟极端环境下,即便将三台不同品牌手机同时置于充电板上,正反面温度仍能稳定控制在48℃以下,远低于锂电池热失控临界点。这种主动干预机制使得实际使用中的辐射释放量较理论值更低。

三、隐性损耗:效率与寿命的平衡艺术

相比有线充电方案,无线模式的能量转换效率存在先天短板。部分电能不可避免地转化为热能,导致充电宝本体温度升高。特别是在大功率快充场景下,线圈区域的局部高温可能加速电池化学老化。就像反复折叠的纸张会逐渐疲劳,长期处于高温环境的锂电池容量衰减速度将提升数倍。测试表明,在通风不良的环境中连续使用无线充电功能,可使电池循环寿命缩短。不过这种损耗属于所有无线供电设备的共性问题,并非特定于移动电源形态。

四、场景化风险管控指南

日常使用时需注意三个关键维度:一是避免边充边玩大型游戏,此时手机背部与充电板紧密贴合形成的密闭空间不利于散热;二是尽量选择带有智能散热系统的型号,部分高端产品配备石墨烯散热片或风扇辅助装置;三是定期检查设备接口是否积累灰尘,接触电阻增大会导致额外发热。对于商务人士频繁差旅的场景,建议搭配支架式散热器使用,既能维持最佳充电角度又能改善空气流通条件。

五、认知纠偏:破除三大误区

普遍存在的认知偏差亟待澄清:首先,符合国家标准的产品不会产生有害辐射,其电磁水平甚至低于家用电器;其次,所谓的“辐射致癌说”缺乏临床证据支持,目前医学界尚未建立低频电磁场与癌症发病的因果关系;最后,正规渠道购买的设备均经过严格质检,网传的“改装机危害论”多源于非法拆解导致的电路故障。消费者可通过查看Qi认证标识和环保标志快速甄别合规产品。

站在技术演进的视角观察,随着氮化镓功率器件的应用和磁路优化设计的突破,新一代无线充电方案已实现效率跃升。未来行业发展趋势显示,动态调频技术和多线圈阵列将成为主流配置,这将进一步降低单位面积内的电磁密度。对于普通用户而言,遵循说明书指导合理使用,完全不必陷入无谓的健康焦虑。毕竟比起虚无缥缈的辐射担忧,更值得关注的是养成科学的用电习惯——比如避免整夜充电、定期校准电池健康度等切实影响设备寿命的操作细节。