咨询热线

18520818530**你是否曾想过,为何手机放在充电板上就能自动补能?咖啡厅的桌面为何能为设备隔空“输氧”?这一切背后,隐藏着无线充电模块的精密设计与物理原理的巧妙结合。** 从智能手机到电动汽车,无线充电技术正在重塑人们对能源传输的认知。本文将深入拆解无线充电模块的核心原理,揭开这项技术的神秘面纱。

---

## 一、无线充电的底层逻辑:电磁感应与磁共振

无线充电的本质是**能量从发射端到接收端的非接触式传输**,其核心依赖两大物理现象:**电磁感应**与**磁共振**。

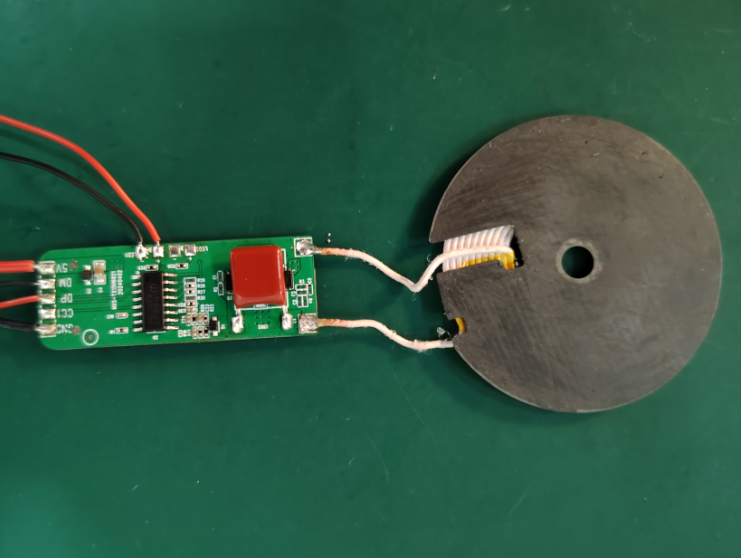

### 1. **电磁感应:最广泛应用的无线充电原理**

当发射线圈(Tx线圈)通入交变电流时,周围会产生**交变磁场**。接收线圈(Rx线圈)一旦进入该磁场范围,便会因磁场变化产生感应电流,从而完成电能传输。这一过程完美诠释了法拉第电磁感应定律——**“变化的磁场产生电场”**。

*例如,智能手机无线充电器通常采用这一原理。发射模块将50Hz交流电转化为高频交流电(通常为100-300kHz),通过线圈产生磁场;手机内置接收线圈捕获磁场并转化为直流电,最终为电池充电。*

### 2. **磁共振:突破距离限制的进阶方案**

与电磁感应不同,磁共振技术通过**匹配发射端与接收端的谐振频率**,实现更远距离(可达数米)的能量传输。当两组线圈调至相同频率时,能量传递效率显著提升,且对位置对齐的要求更低。

*该技术已在医疗植入设备、工业机器人等领域崭露头角。例如,某些心脏起搏器可通过体外发射器隔空充电,避免频繁手术更换电池的风险。*

---

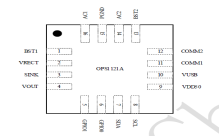

## 二、无线充电模块的四大核心组件

一套完整的无线充电系统包含以下关键模块:

| 组件名称 | 功能描述 |

|----------------|--------------------------------------------------------------------------|

| **发射端控制电路** | 将输入电源转换为高频交流电,驱动发射线圈产生磁场 |

| **能量发射线圈** | 通过电磁感应或磁共振原理生成交变磁场 |

| **接收端线圈** | 捕获磁场能量并转化为电流 |

| **整流稳压电路** | 将感应电流转换为设备可用的稳定直流电 |

*其中,**线圈设计**与**频率控制**直接决定充电效率。以Qi标准(无线充电联盟主导的行业规范)为例,其线圈多采用扁平化铜线绕制,既能减少涡流损耗,又可适配不同设备尺寸。*

## 三、关键技术突破:效率与安全如何兼得?

### 1. **能效优化:从材料到算法的多维升级**

- **新型材料应用**:氮化镓(GaN)功率器件可降低开关损耗,使转换效率突破90%

- **动态调谐技术**:根据设备位置自动调整发射频率,减少能量浪费

- **多线圈阵列设计**:扩大有效充电区域,支持多设备同时充电

### 2. **安全防护机制**

- **异物检测(FOD)**:通过阻抗监测识别金属异物,防止过热引发事故

- **温度控制**:内置热敏电阻实时调节功率输出

- **电磁屏蔽**:采用铁氧体材料抑制电磁辐射,符合FCC/IEC安全标准

*某品牌电动汽车无线充电桩实测数据显示,其异物检测响应时间小于0.1秒,误报率低于0.01%,充分保障用户安全。*

---

## 四、应用场景:从消费电子到工业革命的跨越

1. **消费电子领域**

- 智能手机/智能手表:Qi标准设备年出货量已超10亿台

- 厨房电器:电磁炉与无线供电锅具的结合,实现“无触点烹饪”

2. **交通运输革新**

- 电动汽车:动态无线充电道路已在瑞典、韩国试运营,车辆行驶中即可补能

- 无人机:机场部署无线充电坪,延长巡检无人机续航时间

3. **医疗与工业**

- 手术机器人:彻底摆脱线缆束缚,降低感染风险

- AGV物流车:仓库地面嵌入充电线圈,实现24小时不间断作业

---

## 五、未来趋势:无线充电技术的三大演进方向

1. **空间自由化**

美国Space Power实验室正研发**射频无线充电技术**,目标实现10米半径内自由供电。

2. **标准化统一**

AirFuel联盟推动磁共振技术标准,试图打破Qi标准在消费电子领域的垄断。

3. **跨介质传输**

水下机器人无线充电、体内植入设备跨皮肤供电等特殊场景技术加速成熟。

*据ABI Research预测,到2028年全球无线充电市场规模将达400亿美元,年复合增长率达22.3%。这场由电磁感应引发的能源革命,正在重新定义人类与电能的交互方式。*