咨询热线

18520818530在科技日新月异的今天,无线充电技术已从概念走向普及,成为智能设备不可或缺的一部分。而这一技术的核心组件之一——无线充接收线圈,如同隐形的能量桥梁,默默完成电能从发射端到设备的传递。本文将深入解析其工作原理、制作工艺、设计挑战以及未来趋势,带您揭开这项“黑科技”背后的奥秘。

电磁感应:无线充电的隐形纽带

无线充接收线圈的工作原理基于电磁感应,简单来说,就是“隔空传电”。当发射线圈通入交流电时,会产生交变磁场;接收线圈感应到这个磁场后,将其转化为电流,为设备充电。这一过程类似于两个音叉的共振——发射端和接收端线圈通过磁共振耦合,若频率匹配,能量传输效率会显著提升。为了优化效率,设计中常会在线圈两端并联或串联电容,形成谐振电路,使系统工作在最佳频率点。

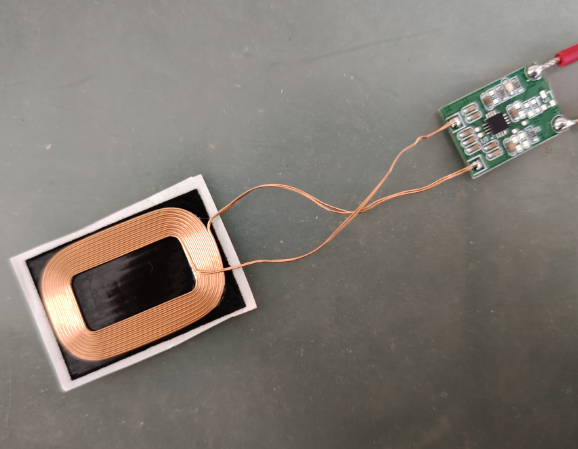

从铜线到线圈:手工制作的精密艺术

制作一个高效的接收线圈并非易事,其工艺直接影响充电速度和稳定性。首先需准备磁性线圈线、铜线、绝缘胶带等材料,其中铜线的纯度和直径决定了导电性能。接收线圈通常绕制在圆形模具上,要求匝数紧密且无交叉,避免能量损耗。完成后,线圈两端需锡焊加固,并用绝缘胶带包裹,防止短路。值得注意的是,接收线圈的尺寸通常小于发射线圈,以适应设备内部空间限制,但需确保两者对齐时磁场覆盖充分。

效率之争:线圈设计的三大挑战

无线充电的便捷性背后,隐藏着工程师们对效率的极致追求。首要难题是距离与损耗——磁场强度随距离增加迅速衰减,目前主流技术有效传输距离仅数毫米,若设备放置偏移,效率可能骤降50%以上。其次是热管理,高频交变磁场会导致线圈发热,劣质材料可能引发安全隐患。此外,兼容性也至关重要,不同厂商的线圈若不符合Qi等统一标准,充电可能失败。为解决这些问题,现代设计常采用扁平化线圈结构,搭配铁氧体磁芯集中磁场,同时通过智能控制芯片动态调节功率。

应用场景:从电动牙刷到电动汽车

接收线圈的微型化使其已渗透日常生活。例如电动牙刷的防水设计,通过无线充电避免了裸露接口的腐蚀问题;智能手机的接收线圈通常嵌入后盖与电池之间,厚度不足1毫米。而在工业领域,大型接收线圈甚至能为物流AGV机器人或医疗植入设备持续供电。未来,随着磁共振技术突破,电动汽车的无线充电可能成为现实——埋入地下的发射线圈与车底接收端配合,停车即充电,彻底告别插拔电缆的繁琐。

未来趋势:更智能、更融合的线圈技术

下一代接收线圈正朝着两个方向进化:一是材料革新,如采用超导材料或纳米级铜线,将效率提升至90%以上;二是集成化设计,将线圈与充电管理芯片、温度传感器等整合为单一模块,进一步缩小体积。更值得期待的是自适应技术,通过AI算法实时调整线圈参数,即使设备随意摆放也能保持高效充电。正如一位工程师所言:“未来的接收线圈会像变色龙一样聪明,主动适应环境而非依赖精确对准。”

从电磁理论到商业产品,无线充接收线圈的进化史,恰是人类对“无拘无束”能源获取的永恒追求。当您下次将手机轻放于充电板上时,不妨想象——那微弱的电流背后,是一场跨越百年的物理奇迹与无数工程师的智慧结晶。

本文标签: 无线