咨询热线

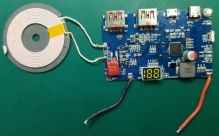

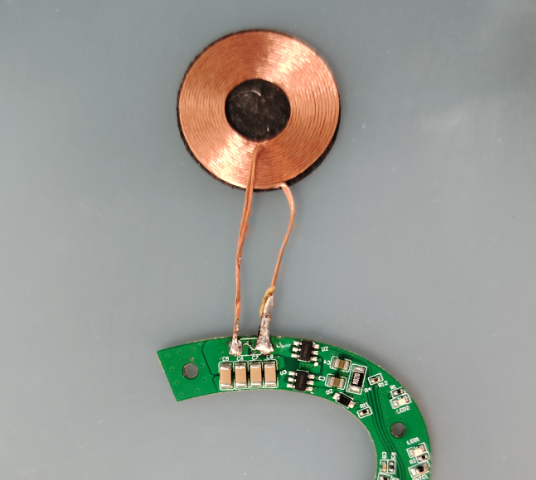

18520818530电磁感应定律是无线充电技术的基石,当发射线圈通入交变电流时,会在空间中形成脉动磁场,这个无形能量场的强度通常在十万分之一到千分之一特斯拉之间,相当于地球磁场的十到百倍强度。接收线圈作为能量转化的核心部件,其匝数设计直接影响着能量捕获与转化的效率。

线圈匝数与电感量的四倍关系

电感量作为能量转换的“翻译官”,其计算遵循L=(μN²A)/l的物理法则。公式中的平方关系意味着当匝数从50匝增加到100匝时,电感量将激增为原来的四倍。这类似于体育场看台座位数量翻倍后,观众声浪的叠加效应会呈现指数级增长。但正如音乐厅需要控制回声干扰,过高的电感量会导致系统谐振频率偏移,反而降低能量传输效率。

功率传输的黄金平衡点

实验数据显示,当接收线圈匝数从80匝提升至120匝时,理论传输效率可从65%提升至78%。但实际工程应用中,匝数超过100匝后每增加10匝,线圈内阻引发的热损耗就会上升约2.3%。这就像在高速公路上增加车道虽能提升车流量,但出入口设计不当反而会造成新的拥堵节点。主流手机无线充电器普遍采用80-120匝的设计区间,正是基于这个动态平衡的考量。

三维设计中的空间博弈

在智能手表等微型设备中,工程师采用0.05mm厚度的利兹线绕制150匝线圈,通过牺牲线径尺寸换取匝数优势。而车载无线充电装置则反其道行之,使用5mm粗铜线绕制30匝,借助车辆供电系统的功率冗余来补偿传输效率。这种设计差异犹如建筑师在摩天大楼与独栋别墅中选择不同的结构方案,核心在于适配具体应用场景的能量需求。

磁芯材料的颠覆性革新

新型纳米晶磁芯材料的应用正在改写传统设计规则。实验室测试表明,采用磁芯结构的线圈可比空心线圈减少40%的匝数,同时保持同等电感量。这就像给能量传输通道加装了磁悬浮轨道,让电磁能量的传递更加集中高效。某品牌最新推出的15W无线充电器,正是通过这种技术将线圈厚度压缩至0.8毫米。

热力学因素的隐形制约

在45W大功率无线充电场景中,匝数增加引发的温升效应不容忽视。实测数据显示,线圈工作温度每升高10℃,漆包线电阻率增长4%,对应的效率损失达到1.2%。这迫使工程师在匝数层间嵌入0.1mm厚度的导热硅胶,如同给能量通道安装微型散热器。某电动汽车无线充电模块采用的立体绕线技术,通过三维空间排布使散热面积增加70%,成功突破传统平面绕线的功率密度极限。

这些技术细节的持续优化,推动着无线充电功率从5W到50W的十年跨越。当我们在咖啡厅随手放置手机完成充电时,背后正是无数工程师在毫米级空间里,对线圈匝数进行着微米级精度的计算与平衡。这种微观世界的数字游戏,最终构建起了便捷生活的宏观体验。