咨询热线

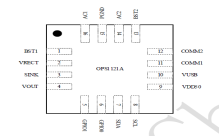

18520818530在无线充电技术领域,NU1680作为一款支持QI协议的接收端芯片,凭借其高度集成的设计和多功能引脚配置,成为小型化设备电源管理的理想选择。这款采用QFN-16封装的芯片,仅3mm×3mm的尺寸却容纳了超过120个功能单元,其引脚间距精确至0.5mm,相当于在指甲盖大小的区域布置了16条高速数据通道。本文将深入解析其引脚功能,帮助读者理解这颗“方寸之间的能量指挥官”如何通过精妙的电气连接实现复杂控制。

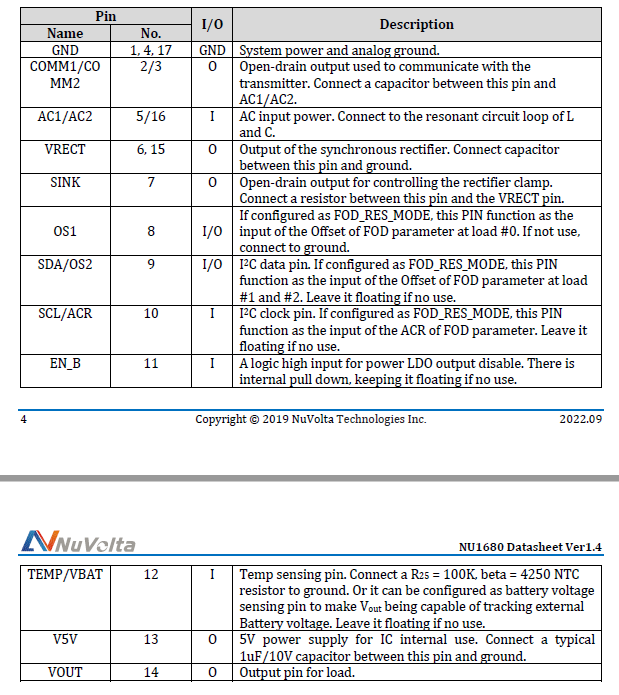

核心引脚:能量传输与系统启停的枢纽

NU1680的引脚设计中,EN_B(使能引脚)扮演着系统开关的角色。当该引脚被拉低(LOW)时,芯片内部的功率LDO(低压差线性稳压器)被激活,从而启动整个无线充电流程;若无需使用此功能,引脚悬空即可保持默认状态。这一设计类似于电路的“总闸”,通过单一信号控制整个系统的能量流动。

另一组关键引脚是OS1、SCL/OS2和SCL/ACR,它们在上电启动时通过ADC(模数转换器)检测外接电阻值,自动进入FOD_RES_MODE模式。这种模式用于配置异物检测(FOD)参数,确保充电过程中金属异物引发的安全隐患能被及时识别。通俗来说,这就像给充电系统安装了“金属探测仪”,通过电阻反馈动态调整安全阈值。

模拟信号接口:温度与电压的“感知神经”

TEMP/VBAT引脚是NU1680与环境交互的重要通道。它支持两种信号采样:一是连接NTC(负温度系数热敏电阻)实现温度监控,二是直接测量电池电压。前者通过电阻值变化感知温度异常,触发过热保护;后者则实时跟踪电池状态,避免过压或欠压损伤电池。例如,当手机背壳温度超过50℃时,NTC电阻值骤降,芯片会立即切断充电——相当于为设备装上了“电子体温计”。

电源与接地:稳定性的基石

芯片的GND引脚(编号1、4、17)承担着双重职责:既为系统电源提供回路,又为模拟信号处理提供纯净的参考地。这种多点接地设计类似于建筑的地基,分散噪声干扰,确保数据采样和能量传输的稳定性。而内部集成的10位ADC则通过这些接地引脚实现高精度测量,其分辨率可达1/1024,足以捕捉微小的电压波动。

外围电路精简之道:12元件的极简哲学

尽管功能丰富,NU1680的典型应用电路仅需12个外部元件,包括谐振电容、滤波电容和能量耗散电阻等。这种“减法设计”得益于引脚的多功能复用,例如SCL/OS2既参与FOD配置,又支持I2C通信。未使用的引脚(标记为optional)可直接悬空,进一步简化布局。就像乐高积木的通用接口,每个引脚都能通过编程适应不同场景需求。

封装工艺与电气性能的平衡

QFN-16封装的0.5mm引脚间距虽对PCB布线提出挑战,却为NU1680提供了16条独立信号通道。其中部分引脚采用复合功能设计,例如SCL/ACR既可配置为时钟线,又能作为模拟比较器输入。这种设计在有限空间内实现了“一针多用”,如同瑞士军刀般将多种工具浓缩于单一结构。

通过上述分析可见,NU1680的引脚不仅是物理连接点,更是功能可编程的智能接口。从能量控制到安全防护,从信号采集到通信交互,每一处细节都体现了伏达半导体对高集成度与可靠性的极致追求。在无线充电技术日益普及的今天,理解这些“金属触角”背后的逻辑,或许能为我们打开更广阔的电源管理设计视野。

本文标签: NU1680