咨询热线

18520818530无线充电宝的普及正在悄然改变人们的充电习惯,它像一位隐形的电力管家,将科技的温度藏在每一次贴合与感应中。要真正发挥这款设备的高效性能,不仅需要了解基础操作逻辑,更要掌握背后的科学原理与使用技巧。

电磁感应:看不见的能量桥梁

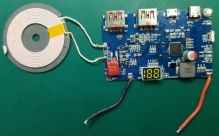

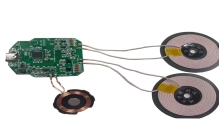

无线充电宝的核心技术建立在电磁感应原理之上,其运作方式如同隔空搭建了一座能量传输桥。当充电宝内部的线圈接通电源时,会产生高频交变磁场,手机背部的接收线圈捕捉到这个磁场后,通过电磁感应将其转换为电能。这项技术的实现依赖于国际通用的Qi标准协议,该标准如同充电设备间的通用语言,确保不同品牌产品能够相互识别。值得注意的是,线圈位置的精准对齐直接影响充电效率,偏差超过5毫米可能导致能量损耗增加30%。

使用前的三重准备

在启动充电流程前,用户需要完成三个关键步骤。首先确认设备兼容性,支持Qi标准的手机可直接使用,而部分老款机型需额外加装接收贴片——这个过程如同给手机穿上一件隐形的充电铠甲。其次检查充电宝电量,LED指示灯通常采用交通信号灯逻辑:绿色代表充足电量,橙色提示需要补电,红色闪烁则意味着电量告急。最后清理充电区域,硬币、钥匙等金属物品会产生涡流效应,这类干扰源如同在磁场中投掷石块,可能引发设备过热甚至损坏。

无线充电的标准姿势

实现高效充电需要掌握“定位-贴合-监控”三部曲。将手机背面对准充电宝表面带有波浪线或线圈图标的区域,这个动作类似精准对接太空舱与空间站,最佳接触面积需要覆盖手机背面三分之二区域。成功连接时,充电宝会通过震动反馈或呼吸灯效提示,部分高端型号还会在手机屏幕弹出充电动画。充电过程中建议保持设备静止,频繁位移会导致磁场反复校准,其效果如同不断调整天线方向接收信号,可能使充电效率下降40%。

双模充电的智慧选择

现代无线充电宝普遍配备有线/无线双模设计,这种混合架构如同拥有燃油与电动双引擎的汽车。无线模式适用于办公室或床头等固定场景,有线快充则能在紧急情况下实现30分钟补电50%的急救效果。需要特别注意的是,同时使用两种模式并不会提升充电速度,反而可能触发过载保护机制——这就像同时打开水龙头和花洒,总出水量仍受限于水管的最大流量。

温度管理的隐藏学问

设备发热是影响充电体验的关键因素,理想工作温度应控制在20-35℃区间。在夏季车载使用时,建议将充电宝置于空调出风口降温;冬季户外场景中,可先用掌心温热充电区域再启动充电。当设备温度超过45℃时,智能温控系统会自动降低功率,这个过程如同人体出汗调节体温,虽然保护了硬件安全,但会导致充电耗时增加1.5倍。

能量损耗的认知误区

针对用户普遍关心的效率问题,实测数据显示无线充电的能量转化率通常在70-80%之间,相比有线充电确实存在15%左右的损耗。但若以每天充电两次计算,全年多消耗的电量仅相当于一台冰箱运行三天的能耗。这种损耗换来的,是数据接口每年减少500次插拔磨损的隐性收益,对于追求设备耐久性的用户而言,实则是种更具前瞻性的选择。

从精准的磁场对位到智能的温度调控,无线充电宝将复杂的物理原理转化为优雅的日常体验。随着GaN氮化镓等新材料的应用,下一代产品正在突破15毫米的充电距离限制,未来的充电场景或许会真正实现“走进房间即开始补能”的无感化革命。掌握当下技术特点的用户,已经在提前解锁未来生活的便捷密钥。