咨询热线

18520818530在现代生活的快节奏中,电子设备的电量焦虑几乎成为每个人的日常。当我们习惯了随时查看手机、用智能手表监测健康、用无线耳机享受音乐时,充电线的缠绕与插拔却总在打断这种便利。而一种名为Qi标准的无线充电技术,正悄然改变着能量传输的方式——它让电子设备像植物进行光合作用般,只需轻轻一放,便能从空气中汲取能量。

从插座到指尖的能量传递:电磁感应的魔法

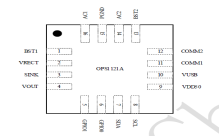

Qi无线充电的核心,是一套被称为电磁感应的物理机制。简单来说,充电器内部藏着一个发射线圈(L1),当电流通过时,它会像一名舞者快速挥动绸带般产生交变磁场。而设备中的接收线圈(L2)一旦进入这个磁场范围,便会“感应”到电流,如同另一名舞者被带动起舞,最终将磁场能量转化为电能。

在这个过程中,两个线圈的配合至关重要。它们的距离、相对角度甚至形状,都会影响充电效率。这就像两个人传递水杯——距离太远会洒水,角度偏差会接不稳。因此,Qi标准将充电距离限制在几毫米内,确保能量传输的稳定性。

便利与局限的双面性:无线充电的现实图景

无需插拔的优雅体验,是Qi技术最直观的优势。在办公桌上随手放置手机,在床头柜上搁置智能手表,充电动作与使用场景融为一体。这种“无感充电”尤其适合多设备用户,例如同时为手机、耳机和智能眼镜供电,避免了多根线缆的混乱。

但这项技术也面临挑战。目前Qi标准的充电效率约为70-80%,远低于有线快充的95%以上。如果将充电比作运水,有线充电是高压水泵直连管道,而无线充电更像用多个小桶接力传递——过程中难免泼洒损耗。此外,高容量电池的充电速度问题尚未突破,6000mAh以上的设备往往需要更长时间。

驯服磁场的人机对话:智能充电的隐藏逻辑

许多人不知道的是,Qi充电器与设备之间存在着持续的“沟通”。当手机放置在充电板上时,接收线圈会向发射端发送信号,如同摩尔斯电码般传递电量需求、温度状态等信息。这套双向通信机制让充电过程更安全:若检测到金属异物(如钥匙)误入磁场区域,系统会立即停止供电,避免过热风险。

实际操作中,用户偶尔会遇到“放上设备却未充电”的情况。这时需要像调整收音机天线般微调设备位置,让两个线圈达到最佳耦合状态。部分高端充电器甚至内置了线圈阵列,通过自动位移寻找最佳对接点,如同机场廊桥主动对准机舱门。

未来的能量乌托邦:从桌面到空间的进化

尽管当前Qi标准仍受限于近距离充电,但技术迭代的方向已然清晰。实验室中的磁共振技术正在突破距离限制,未来或能实现30厘米内的自由充电。想象这样一个场景:走进客厅,口袋里的手机自动开始补充电量,书桌上的台灯无需插头也能发光——这将是电磁场构建的无形能源网。

与此同时,新材料的发展正在提升传输效率。氮化镓(GaN)元件的应用让充电器体积缩小40%,石墨烯材料则能减少能量损耗。这些进步如同给无线充电装上了“涡轮增压器”,让原本缓慢的能量流动变得澎湃有力。

选择与使用指南:让科技真正服务于人

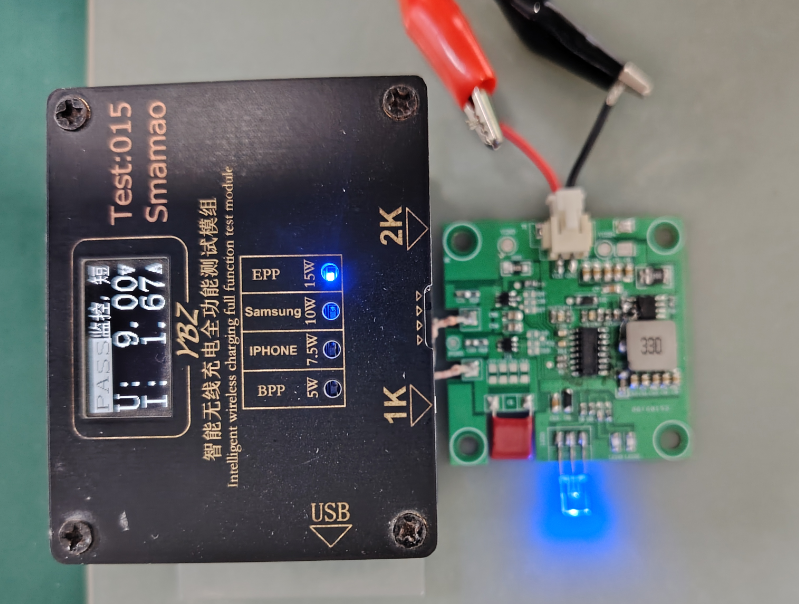

对于普通消费者,选购Qi充电器时可关注两个参数:输出功率与兼容性。主流的15W功率已能满足大部分手机需求,但需确认设备支持的协议版本。使用时要注意,手机保护壳的厚度最好不超过5毫米,金属材质的保护壳更会完全屏蔽磁场——这就像给收音机罩上铁盒,再强的信号也无法穿透。

日常维护方面,定期清洁充电板表面至关重要。灰尘和碎屑如同在磁场通道中设置路障,会影响线圈的精准对接。若长期不用,建议每月至少进行一次完整充放电循环,这类似于给电子元件的“深呼吸”,能保持电容活性。

在某个加班的深夜,当你拖着疲惫身体回到家,看到手机在充电板上静静闪着呼吸灯,或许会想起一百年前尼古拉·特斯拉的预言:“终有一天,人类能像捕捉闪电一样驾驭电磁波。”Qi无线充电技术虽未达到这般宏伟愿景,却已让我们触摸到未来能源世界的轮廓——在那里,电能将如空气般自由流动,成为真正无拘无束的基础存在。