咨询热线

18520818530无线充电技术作为现代科技的重要创新之一,正逐步改变着我们的日常用电习惯。其核心在于通过特定物理机制实现电能的隔空传递,而电路设计则是这一过程的关键载体。以下从技术原理、系统架构到应用场景展开深度解析:

一、基础原理:电磁感应与磁共振的双重路径

无线充电的本质源于法拉第电磁感应定律和磁场共振效应。当交流电输入发射端的线圈时,会产生周期性变化的磁场。如同水波荡漾带动周边物体起伏,这种动态磁场会穿过接收端线圈并在其中激发感应电动势——就像用搅拌棒搅动水面形成漩涡,带动漂浮物旋转同理。此时若将负载接入回路,便能完成电能传输。对于短距离场景(如手机充电),多采用结构简单的电磁感应方案;而长距离或多设备同步供电时,则依赖磁场共振技术。后者如同两个音叉在相同频率下共鸣,即使存在障碍物也能高效传递能量。

典型配置中,发射与接收双方均包含LC调谐电路,必须保持严格的频率匹配才能实现最大功率传输。这类似于收音机调台的过程,只有当电台频率与接收机设定一致时才能清晰收听节目。值得注意的是,磁共振系统的辐射损耗极低,一个50W系统总泄漏量不足500mW,安全性远超传统有线方案。

二、系统组成:发射端与接收端的精密协作

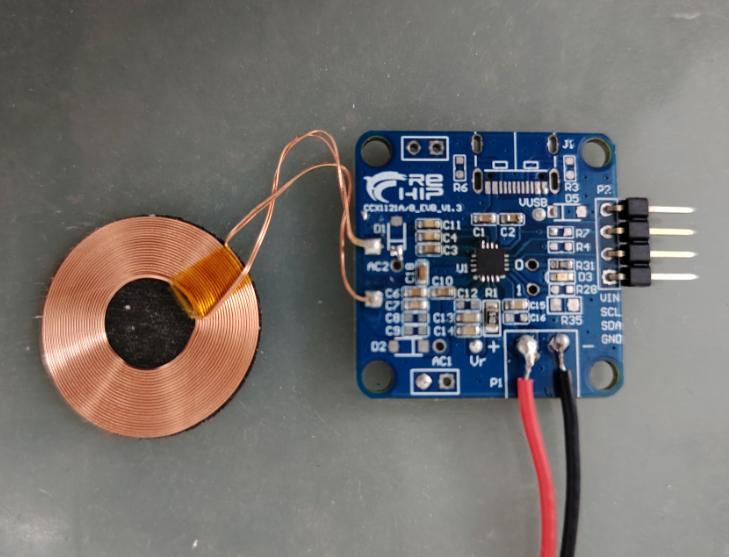

完整的无线充电系统由两大模块构成:作为能量源头的发射装置(TX)和负责采集转化的接收单元(RX)。以Qi标准为例,充电底座内部的驱动电路先将直流电逆变为高频交流信号,经功率放大器推送至发射线圈产生交变磁场。与此同时,手机内部的接收线圈截获磁能后整流滤波,最终输出稳定的低压直流供电池使用。

关键组件包括补偿电容网络和异物检测传感器。前者用于修正因器件参数漂移导致的谐振偏移,确保系统始终工作在最佳状态;后者则实时监测金属异物介入情况,防止过热引发安全隐患。现代高端方案还集成了动态功率调节功能,可根据设备电量自动调整输送速率,既提升效率又延长元件寿命。

三、拓扑结构:从简单耦合到智能调控的演进

基础版的串并联补偿拓扑已能满足多数消费级需求,但在工业级应用中需要更复杂的控制策略。例如电动汽车无线充电桩采用双边闭环反馈机制,通过通信协议交换电压电流数据,实现精准的能量调度。实验室阶段的自适应阻抗匹配技术更是突破性进展,它能自动识别不同设备的电气特性并优化传输参数,如同万能适配器般兼容各类终端。

值得关注的是多设备充电技术的突破。基于磁场分布的空间分割算法,单个发射器可同时为多个接收器供电且互不干扰。这类似于无线路由器分配网络带宽的原理,通过空间分集复用大幅提升系统利用率。配合定位算法还能实现“即放即充”,用户无需刻意对齐位置即可启动充电流程。

四、效能优化:突破距离与效率的双重瓶颈

当前主流方案的有效传输距离集中在数毫米至厘米级,主要受制于线圈间的磁耦合强度衰减规律。研究者正尝试通过超导材料、纳米级磁芯等新型介质增强磁场约束能力。实验表明,采用梯度折射率透镜结构的聚磁装置可将有效作用范围扩展三倍,如同手电筒加装反光罩后光束更集中。

效率提升方面,软开关技术的引入使功率变换器的开关损耗降低40%以上。结合同步整流电路的应用,整体转换效率已突破85%关口。动态调频策略则解决了负载突变引起的瞬态响应问题,如同汽车变速箱根据路况自动换挡保持最佳工况。这些改进使无线充电逐渐具备与传统有线方案竞争的实力。

五、应用图景:从消费电子到工业革新的跨越

智能家居领域率先普及该技术,无线充电鼠标垫、台灯等产品已进入量产阶段。医疗设备中的植入式传感器通过体外基站持续供能,免除反复手术更换电池的痛苦。工业机器人采用非接触供电方式后,运动灵活性显著增强,特别适用于潮湿粉尘等恶劣环境。更前沿的研究指向无人机编队的空中充电网络,利用地面基站阵列实现集群续航能力的倍增。

随着AIoT生态的发展,无线充电将成为万物互联的重要基础设施。想象未来的智慧城市中,电动汽车行驶间通过路面埋设的线圈补充电能,穿戴设备在办公桌上自动蓄能——这些场景正随着技术进步逐步照进现实。而支撑这一切变革的核心,正是不断进化的无线充电电路设计方案。