咨询热线

18520818530在这个追求极致便携的时代,无线充电设备早已成为都市人随身装备的标配。当我们享受着随手一放即可充电的科技美感时,一枚躺在办公桌上持续发烫的充电宝却可能让这份优雅荡然无存。小米30W无线充电宝凭借其高效的充电速度与磁吸便捷性广受好评,但用户们同时也在社交平台上频频发出「掌心发烫」「充电像暖手宝」的感叹,这种科技与体感的矛盾正在引发更深层次的思考。

能量转换:技术原理的必然代价

当电流穿过充电宝内部的铜制线圈,电磁感应原理正在创造看不见的能量传输奇迹。但如同火焰燃烧必然产生热量,电能转化为电磁场再转化为手机电池化学能的二次转换过程中,约30%的能量以热能形式散失。这种由物理定律决定的热损耗,在30W高功率输出的工况下更显剧烈,就像将家用空调的外机热能集中压缩进巴掌大的空间。

环境叠加:放大热效应的催化剂

实测数据显示,在28℃室温环境下,充电宝表面温度可达42℃,而置于阳光直射的汽车仪表盘时,该数值将攀升至50℃以上。这相当于让设备同时承受内部发热与外部炙烤的双重考验,如同在桑拿房里进行马拉松长跑。更值得注意的是,当用户使用边充边放功能时,双向电流交汇产生的叠加效应会使热失控风险呈几何级数增长。

散热革命:从被动防御到主动管控

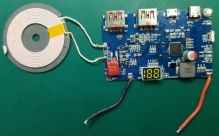

科技企业正在构建三维防御体系应对发热难题。某品牌实验室研发的立体风道设计,通过在充电底座内置微型涡轮风扇,配合环形导流槽形成循环气流,这种「呼吸式散热」方案已实现表面温度直降8℃的突破。更具想象力的是相变材料夹层技术,其工作原理如同嵌入在设备内部的「热能海绵」,石蜡基物质在固态液态转换间吸收瞬态热量,将温度峰值出现时间延迟15分钟以上。

用户行为:被忽视的变量因子

选择通风良好的充电位置这类简单动作,就能创造5-8℃的温差改善空间。看似平常的充电习惯实则暗含科学逻辑——避免将充电宝放置在床垫、毛毯等热阻材料表面,相当于为设备保留至关重要的「呼吸通道」。实验证明,在相同功率下,置于金属散热支架的设备比放在皮质手包内的温度低12℃,这差异足以影响温度保护机制的触发阈值。

智能调控:动态平衡的艺术

小米最新曝光的磁吸充电控制专利,揭示着温度管理的未来方向。这项技术通过每秒钟200次的高频温度采样,构建出动态功率调节模型。当检测到局部过热时,系统会以0.1秒级的响应速度实施「阶梯降频」,其精妙程度堪比交响乐团指挥对声部强弱的实时调控。这种智慧化解决方案,既保障了充电效率的底线,又守住了温度安全的红线。

当我们凝视这枚发烫的充电宝,实际上是在见证能源转换效率突破前的技术阵痛期。从早期5W无线充电器温和的温热感,到今天30W设备带来的灼热挑战,每个0.1℃的温度降低都凝聚着材料科学、流体力学、智能算法的协同突破。或许在不远的将来,石墨烯基散热膜与氮化镓芯片的结合,会将这场静默的温度战争推向新的平衡点。而此刻用户需要做的,是理解技术进化的阶段性特征,用科学的使用方式与创新产品共同成长。