咨询热线

18520818530清晨的咖啡厅里,金属圆盘与手机背壳悄然贴合,如同两片磁铁默契相遇,电子流以肉眼不可见的形式涌入电池。这种魔法般的技术背后,隐藏着人类对电磁力长达两个世纪的探索密码。

磁场与电场的双人舞

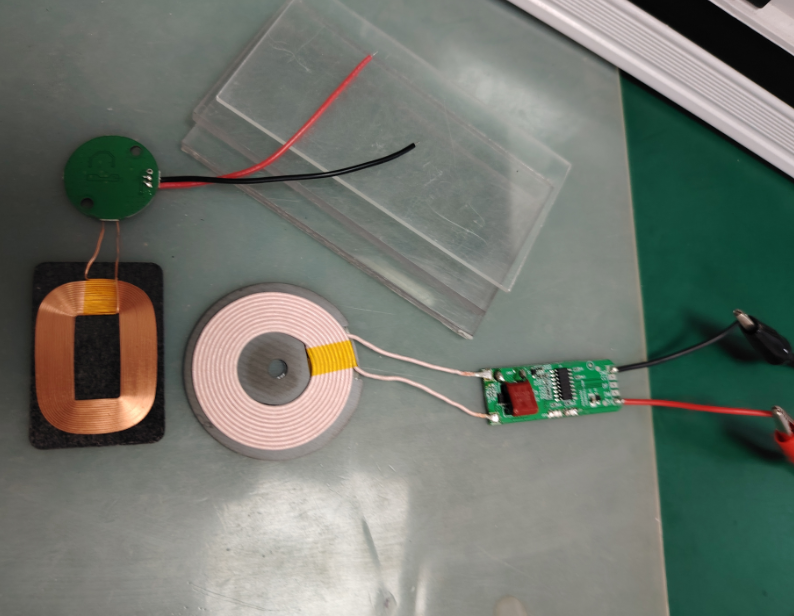

将两块磁铁靠近时,彼此推拉的力场肉眼难见却真实存在。19世纪法拉第发现,当线圈中的磁场发生波动时,相邻线圈会自发产生电流——这就是电磁感应定律的直观呈现。在无线充电系统中,发射端线圈相当于主动摆动的"磁铁舞者",接收端则是捕捉舞姿的"感应者",二者通过空气介质完成能量传递,其工作模式类似没有铁芯连接的变压器。

这个过程要求磁场变化必须足够迅速,就像快速转动万花筒才能形成连续图案。普通交流电50Hz的频率如同老式留声机转速,难以激发有效磁场,因此充电器内部装备了名为逆变器的"变频引擎",能将电流振动频率提升至每秒10万次以上,相当于将发动机转速从自行车提升到超跑级别。

能量传递三部曲

当我们将手机轻放充电板时,实际触发了三个精密配合的能量转换阶段。首先,220V市电经过整流滤波变为平滑直流,随后逆变器将其转化为高频振荡电流,这个过程类似将稳定水流改造为脉冲水柱。发射线圈在此电流驱动下,生成以300,000公里/秒速度向外扩散的电磁场,其强度随着距离呈指数衰减,就像池塘中的涟漪逐渐消失。

接收线圈此时化作电磁渔网,精确捕捉特定频率的磁场波动。感应产生的交流电经过整流稳压,最终转化为5V左右的直流电输入电池。整个系统存在类似蓝牙配对的频率识别机制,Qi标准设备会自动协商在100-205kHz频段建立连接,如同两台精密仪器在电磁频谱中跳着专属华尔兹。

技术实现的隐形门槛

看似简单的"一放即充"背后,工程师需要攻克三重物理难关。首先是能量密度问题,发射线圈产生的磁场仅有不足70%能到达接收端,其余能量如同阳光穿过云层时的自然损耗。其次是热力学平衡,高频交变电流会使线圈温度上升,这要求电路设计必须像精密空调系统,在65℃临界点前启动过热保护。

最容易被忽视的是空间定位容差,接收线圈偏移超过5毫米就会导致效率腰斩。现代充电器采用多线圈阵列设计,如同足球守门员预判射门角度般动态切换激活区域。某些高端机型甚至内置磁吸定位系统,通过18颗微型磁铁构筑"电磁轨道",确保每次放置都能精准对位。

效率与安全的平衡术

实验室环境下,最新无线充电模组可达到85%的传输效率,但实际使用中通常维持在60-75%区间。这个差距源于日常使用中的"能量泄漏":手机壳材质影响相当于给信号蒙上毛玻璃,金属异物侵入则像在电路间架设偷电桥梁。为此,充电板内置的异物检测(FOD)系统,能在50毫秒内识别出回形针级别的金属入侵,反应速度比人类眨眼快3倍。

关于电池寿命的担忧,现代充电芯片已集成智能功率调节功能。当电池电量达80%时,系统会自动切换为涓流模式,这种"温柔充电"策略使无线充电对电池的损耗,其实与有线快充处于同一量级。某些厂商还开发出动态调频技术,在手机温度超过38℃时自动降低功率,如同给电子元件配备贴身体温管家。

未来进化的可能形态

当前前沿实验室正在突破电磁感应的物理边界,谐振式无线充电技术已实现10厘米的中距离传输,其原理类似于让两个线圈在特定频率产生共振。这种技术若实现民用化,未来书桌将化身为隐形充电场域,设备进入空间即自动补能,如同身处阳光普照的电磁花园。

材料科学的突破也在改写行业规则,氮化镓(GaN)元件的普及让充电器体积缩小60%,石墨烯线圈则有望将传输效率推升至90%以上。更值得期待的是无线电波充电技术,通过2.4GHz频段实现"隔空取电",虽然目前仅能为物联网设备供电,但已展现出打破空间限制的潜力。

夜幕降临时,咖啡厅的无线充电器依然静默工作,能量穿越亚克力外壳与磨砂贴膜,在微观世界完成每秒数十万次的能量接力。这种将19世纪物理发现转化为消费电子的技术奇迹,正在重新定义人类与能量的相处方式。当某天无线充电距离突破物理限制,或许我们看待电能的方式,会如同现代人呼吸空气般自然无感。