咨询热线

18520818530无线充电技术近年来已成为消费电子和电动汽车领域的热门话题,但其背后的技术标准,尤其是频率规范,却鲜少被普通用户关注。随着国内《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》的实施,频率这一看似晦涩的参数,实则直接关系到设备的兼容性、安全性和未来发展。本文将深入解析无线充电的频率标准,结合政策与市场动态,帮助读者理解这一技术的核心逻辑。

磁耦合与频率:无线充电的“心跳节奏”

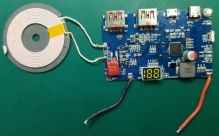

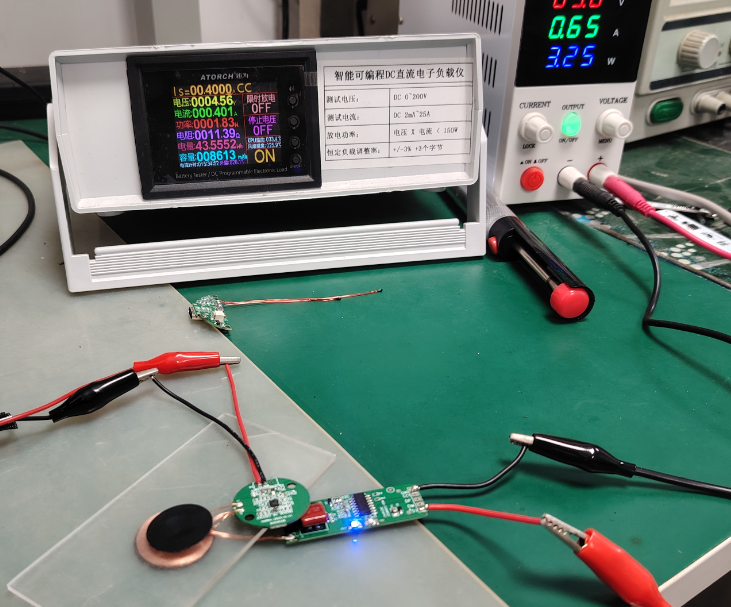

无线充电的核心原理是磁耦合技术,即通过发射端和接收端线圈的磁场共振传输能量。这一过程类似于两个人通过默契的呼吸频率传递物品——若节奏不一致,传输效率便会大打折扣。频率(单位为kHz或MHz)正是这种“节奏”的技术指标,决定了磁场振荡的快慢。目前主流技术集中在两个频段:低频(100-300kHz)和高频(6.78MHz),前者多用于手机、手表等小型设备,后者则常见于大功率场景如电动汽车。

以智能手机为例,Qi标准长期采用约100kHz的通信频率,通过高频交流信号确保功率传输的稳定性,如同用稳定的脉搏维持生命体征。然而,新一代Qi2标准将频率提升至360kHz,意图通过更快的“节奏”提高效率,却意外与国内新规产生冲突——后者明确限定移动设备的频率范围为100-148.5kHz。这种矛盾揭示了技术迭代与政策监管间的微妙平衡。

政策红线:频率与功率的“交通规则”

2024年9月1日生效的《无线充电(电力传输)设备无线电管理暂行规定》,为国内无线充电市场划定了明确的技术边界。该规定将设备分为三类:能量发射与接收组合体、独立发射端或接收端,并针对移动和便携式设备(如手机、耳机)设定两条硬性指标:工作频率需落在100-148.5kHz之间,功率不得超过80W。这相当于为无线充电的“车速”(功率)和“行驶车道”(频率)设置了双限,避免不同设备间的信号干扰,类似交通规则保障道路秩序。

值得注意的是,政策对电动汽车等大功率设备留有弹性空间,但消费电子领域则严格执行。苹果公司迅速调整iPhone无线充电参数的案例颇具代表性——其官网将工作频率修改为符合规定的120kHz,侧面印证了厂商对合规性的重视。对于用户而言,这一变化可能意味着未来购买的Qi2设备(如第三方充电器)若不符合148.5kHz上限,将无法在国内上市,现有产品虽可继续使用,但逐渐面临淘汰。

技术博弈:效率与合规能否兼得?

频率提升本是技术优化的常见路径。理论上,360kHz的Qi2标准可通过更高频的磁场减少能量损耗,好比用更密集的网捕鱼,提升“捕获”电能的概率。但新规的严格限制迫使厂商重新审视设计逻辑:一方面,低频段(如100kHz)技术成熟、成本低廉,且兼容现有基础设施;另一方面,高频方案虽效率更高,却需应对电磁辐射控制等新挑战。

行业应对策略已初现端倪。部分企业转向“双模设计”,即设备自动识别使用地区并切换至合规频率;另一些则深耕低频优化,通过改进线圈材料或控制算法弥补效率差距。这种博弈未来可能催生区域性技术分化,如同5G频段差异导致的手机版本区隔。对消费者而言,选择合规产品不仅关乎合法性,更涉及长期使用保障——不符合规定的设备可能因频段干扰出现发热、充电中断等问题。

未来展望:标准统一与生态协同

全球无线充电市场正经历从“野蛮生长”到“规范发展”的转型。中国通过频率限定迈出关键一步,但与国际标准(如Qi2)的冲突也提示着协调的必要性。短期内,厂商需在研发端投入更多资源适配多重要求;长期看,行业或需建立动态标准机制,例如为不同功率等级分配差异化的频段,类似Wi-Fi的2.4GHz与5GHz双频协作。

用户教育同样不可或缺。普通消费者可通过一个简单原则判断设备合规性:查看产品说明中的“工作频率”是否标注100-148.5kHz,并认准国内无线电型号核准代码。随着政策过渡期结束,市场将逐步清退非标产品,最终形成更安全、有序的无线充电生态。在这个“看不见的磁场世界”,频率不仅是技术参数,更是连接创新与安全的无形纽带。