咨询热线

18520818530无线充电的便捷性早已深入人心,但许多用户发现手机在充电时温度明显升高,甚至出现烫手的情况。这种发热现象并非偶然,背后是多重技术原理与使用场景的复杂交织。

能量转换的必然损耗:看不见的“快递丢件”

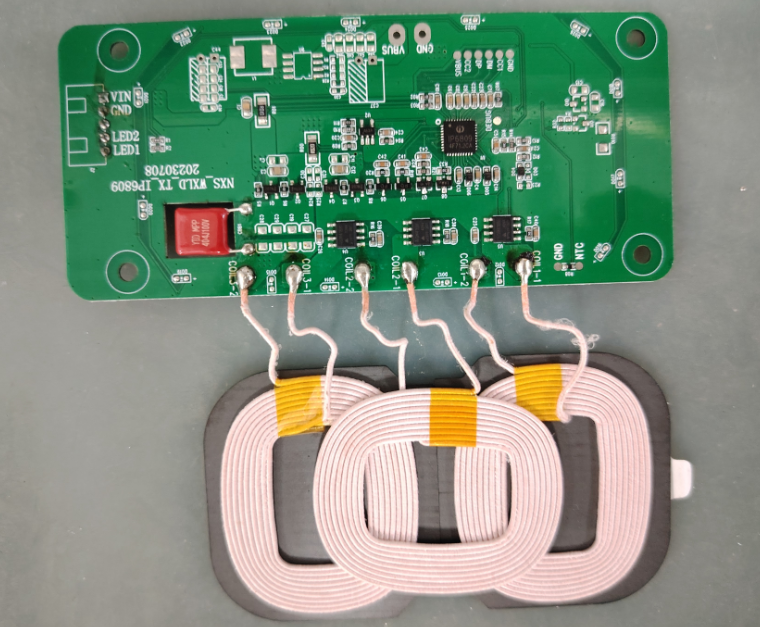

电磁感应是无线充电的核心技术,电流通过发射线圈产生的磁场,被手机背部的接收线圈捕获并转化为电能。这一过程如同快递员在运送包裹时,总会因交通堵塞或包裹破损造成损耗。研究数据显示,无线充电的能效转换损耗约为30%-40%,远超有线充电的10%-20%。这些“丢失”的能量并非凭空消失,而是以热能形式积累在充电器与手机内部。如果将充电功率比作水流,传输过程中遇到的线圈电阻就像狭窄管道,水流通过时摩擦产生的热量几乎无法避免。

硬件设计的双刃剑:功率与散热的博弈

充电器的功率规格直接影响发热程度。15W以上的高功率快充技术,如同让一辆跑车长期保持极限速度行驶,线圈与电路板承受的负荷显著增加。部分第三方充电器为降低成本,采用低品质散热材料,例如用普通塑料代替铝合金外壳,或省略散热片设计,导致热量无法快速导出。更隐蔽的问题在于功率匹配——用20W充电器给仅支持10W的手机充电,如同让小马拉大车,多余的功率不仅无法被有效利用,还会转化为持续的热量堆积。

使用场景的隐形杀手:被忽视的细节陷阱

手机壳的材质选择常被低估。实验表明,厚度超过3mm的硅胶保护壳会使充电效率下降15%,同时形成类似“保温层”的隔热效果。充电时滑动社交软件或观看视频的行为,则相当于让手机同时进行“跑步”与“进食”两个动作:处理器高速运转产生的热量与充电热能叠加,电池温度可能瞬间升高8-10℃。更危险的是车内充电场景,夏季阳光直射下仪表盘温度可达60℃,密闭空间内热量无处逸散,如同将手机置于微型桑拿房。

技术迭代中的解决方案:从被动散热到主动降温

行业正在通过多种路径缓解发热问题。磁共振技术可将传输距离从毫米级提升至厘米级,降低线圈对齐精度的要求,从而减少因位置偏移导致的效率损耗。石墨烯散热膜的运用堪称革命性突破,这种厚度仅0.3mm的材料导热系数是铜的5倍,能够将局部热点温度降低12℃以上。部分高端充电器甚至搭载微型风扇组,通过气流循环实现动态散热,其原理类似计算机显卡的散热系统,实测可将表面温度控制在38℃以内。

用户行为优化的四个黄金法则

选择充电器时,需注意QI认证标识与手机厂商的兼容性列表,这相当于为设备匹配专属“能量管家”。充电过程中建议摘除保护壳,或者在壳体内侧加装导热硅胶垫,如同为手机打开呼吸窗口。养成“充电不玩机”的习惯,可避免处理器与充电模块的“双线作战”。对于经常使用车载充电的用户,带有主动散热功能的磁吸支架能形成立体风道,其降温效果比普通支架提升40%。

当发现手机异常发烫时,应立即中断充电并检查充电器与手机的接触面。长期高温不仅会加速电池老化——实验数据显示,持续45℃环境会使锂电池容量每年衰减20%——更可能引发电路保护机制启动,导致充电效率断崖式下降。通过硬件选择与使用习惯的双重优化,我们完全可以将无线充电的温度控制在安全阈值内,让科技便利与使用安全真正实现和谐共存。