咨询热线

18520818530在伦敦的一间实验室里,1831年的某天,迈克尔·法拉第转动铜盘时,指针突然偏转的瞬间,人类第一次窥见了电磁感应的奥秘。两个世纪后的今天,这项发现正通过智能手机背面的玻璃面板,演绎着隔空传递能量的魔法。

电流的隔空搬运术

当您将手机轻放于充电板上,肉眼不可见的磁场交响曲已然奏响。充电板内部的铜线圈如同微型发电站,接入交流电后开始以每秒十数万次的频率振动。这种高频震颤产生的交变磁场,如同水面涟漪般向外扩散,而手机背壳里的接收线圈恰似精准捕捉波纹的浮标,将磁场的律动转化为电流。整个过程无需金属接触,却完美复现了法拉第当年的实验场景。

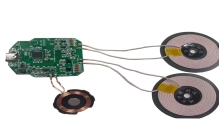

精密设计的能量走廊

这套系统的核心是两组精密排布的铜线圈,它们的配合堪比双人舞者的默契。发射线圈直径通常控制在5-8厘米,采用利兹线绕制技术来降低高频损耗,就像用多股细丝编织的绳索更能承受剧烈晃动。接收端线圈则采用扁平化设计,厚度不足1毫米却能承载20W功率,其秘密在于多层PCB板堆叠工艺,仿佛将百层宣纸压制成纤薄的卡纸。

在110-205kHz的特定频率下(相当于每秒变换方向22万次),磁场能量以75%以上的效率穿越空气。这个频率窗口经过严格测算:过低会导致磁场穿透力不足,过高则会产生干扰电子设备的电磁波。Qi标准将此频段划定为安全传输区,如同为能量传输修建了专用高速公路。

看不见的安全卫士

充电板内的异物检测系统如同尽职的安检员,当钥匙、硬币等金属物品误入磁场区域,检测电路能在0.3秒内切断供电。其原理是持续监测线圈的谐振状态,金属异物引发的频率偏移会被立即捕捉,这个保护机制使得无线充电的热量控制比传统线充更安全,即便隔着手机壳充电,温度升高也能控制在3℃以内。

位置校准技术近年取得突破性进展,某些旗舰机型已实现"随放随充"。这得益于动态调谐线圈阵列技术,16组微型线圈组成的智能矩阵能自动激活对应区域的线圈,就像舞台追光灯总能精准锁定移动的表演者。配合手机内置的陀螺仪数据,充电效率偏差可控制在5%以内。

从实验室到掌心的进化

当前主流无线充电器的能量转化效率可达82%,虽比有线充电低约10个百分点,但相当于每10度电有1.8度损耗在传输途中。不过随着GaN氮化镓元件的普及,待机功耗已降至0.1W以下,这意味着一块充电板整年待机的耗电量仅相当于传统适配器的三天耗能。

医疗领域的应用更展现着技术的精妙,植入式心脏起搏器的无线充电系统能在6厘米距离内稳定供能。特殊设计的接收线圈包裹在生物相容性材料中,其能量接收精度达到微瓦级,相当于隔着皮肤为纽扣电池注入能量,却不会对周围细胞造成热损伤。

未来磁场的无限可能

实验室中的新型磁耦合谐振技术正在突破距离限制,日本某研究团队已实现20厘米距离的5W无线供电。这种技术让发射端和接收端像同频振动的音叉,即便间隔多个房间也能产生能量共鸣。虽然当前传输效率仅有35%,但这项突破预示着未来客厅中央的充电基站可为所有设备持续供能的美好图景。

从旋转铜盘到智能设备,电磁感应定律穿越189年时光,在硅基芯片上续写着新的传奇。当您下次轻触手机屏幕时,或许能感受到那穿越时空的磁场振动,正在玻璃与金属的夹层中,讲述着永不停息的能量诗篇。