咨询热线

18520818530无线耳机的充电时间是用户日常使用中最为关心的实际问题之一。不同品牌、型号以及充电方式都会直接影响充电效率,而充电时间又直接关联到使用体验的连贯性。理解这些变量,有助于用户更科学地规划充电节奏。

一、常见充电时间范围

根据硬件测试数据,主流无线耳机单次充电时长集中在1至2小时。这一时间窗口适用于大多数真无线耳机(TWS)的单耳本体充电。例如,放入充电盒后,耳机在60-120分钟内可从完全耗尽状态恢复至满电量。充电盒本身的完整充电则需更长时间,通常为1.5-3小时,具体取决于其电池容量。值得注意的是,部分早期型号或低功耗设计产品可能延长至12小时,但这类情况在当前市场已属少数。

二、充电方式对效率的影响

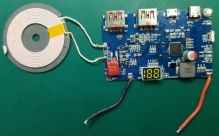

有线充电是目前最主流且稳定的方式。采用Type-C接口的耳机普遍支持快充技术,例如充电15分钟可支持1-2小时播放,大幅缓解应急需求。无线充电虽然省去了插拔线的麻烦,但能量转化效率较低,同等功率下充电时间可能延长30%-50%。例如,支持Qi协议的耳机放置于充电板上时,充满电往往需要2.5小时以上。

充电盒作为耳机的“移动电源”,其设计直接影响综合续航。主流充电盒可提供2-4次额外完整充电,自身满电需单独补充。用户需养成对充电盒定期充电的习惯,避免外出时出现“盒中无电”的尴尬场景。

三、不同类型耳机的充电差异

入耳式真无线耳机(TWS) 因体积限制,单耳电池容量较小(约30-60mAh),故单次充电较快,多在1小时内完成。但其续航时间也较短,普遍为4-8小时,需频繁放回盒子补电。头戴式耳机得益于更大的机身空间,电池容量可达200-600mAh,单次充电需2小时左右,但续航可延长至20-40小时,适合长途旅行或连续办公场景。

运动耳机则需平衡防水性与充电效率。为保障高等级IPX防水,多数产品舍弃开放充电口,采用磁吸触点或专用密封底座充电,时间略长于普通TWS,但稳定性更高。

四、关键变量:为何充电时间因人而异?

电池容量差异:

耳机电池容量从30mAh(迷你入耳式)到600mAh(头戴降噪款)不等,如同小轿车与越野车的油箱区别,直接决定“加满油”所需时间。

充电功率与协议:

支持PD、QC等快充协议的耳机,在适配高功率充电器时速度显著提升。若使用5W普通充电头,时间可能翻倍。

电池健康损耗:

锂电池在300次充放电循环后容量会衰减15%-20%,老款耳机可能出现“充电2小时,使用3小时”的疲态,此时实际充电时间未变,但有效续航缩短。

五、场景化比喻:充电时间如何融入生活?

通勤族:早晨发现耳机没电?快充15分钟≈地铁通勤1小时,足够覆盖单程路线。

差旅场景:飞行前为充电盒蓄满电,相当于携带“3次续航加油包”,满足全天会议与航程需求。

健身爱好者:运动后耳机放回盒子充电,淋浴更衣完毕(约30分钟),耳机已补充50%电量,可应对下一轮训练。

六、优化充电的策略建议

避免深度放电:锂电池在电量20%时开始充电,可延长寿命,减少后期充电时间延长风险。

选用原厂充电器:第三方充电器电压波动可能导致充电效率降低,甚至损伤电池。

控制充电温度:高温环境(如车内暴晒)下充电会触发电池保护机制,主动降速防止过热。

充电时间本质上是一场空间(电池容量)、能量(充电功率)与时间(用户需求)的精密博弈。随着GaN氮化镓快充技术普及和电池能量密度提升,未来无线耳机的充电场景或将接近“无感化”——用户喝一杯咖啡的时间,耳机已准备好再次陪伴数小时。而当下,科学规划充电节奏,仍是平衡效率与续航的最优解。