咨询热线

18520818530当科技悄然融入生活细节,一盏能充电的台灯正从概念变为日常。台灯与无线充电的结合看似简单,却在实际体验中呈现出复杂的多面性——它究竟是实用主义的神来之笔,还是华而不实的鸡肋设计?让我们拆解其中的真实体验与技术逻辑。

一、核心功能:无线充电如何"隐形"工作

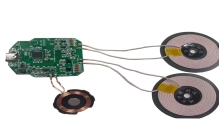

电磁感应原理是这类台灯的技术基石。当电流通过灯座内部的发射线圈时,会产生交变磁场;手机背部的接收线圈感应到磁场后转化为电流,实现隔空输电。这种非接触式充电摆脱了传统数据线的束缚,尤其适合床头或办公桌场景——睡前随手放下手机即刻补充电量,工作中无需中断思路寻找充电线,如同在桌角藏了一块永不离线的"能量补给站"。

二、体验升级:多维度实用价值分析

场景融合度

对床头场景而言,无线充电台灯解决了黑暗环境中摸索充电线的痛点;在办公场景中,则避免因频繁插拔数据线打断工作流。华为等品牌甚至将照明与充电深度整合:冷白光模式提升文档处理时的专注度,暖黄光营造睡前阅读氛围,而充电功能始终在后台静默运行。

空间减负革命

传统床头柜常被戏称为"线缆垃圾场"——台灯线、手机线、阅读器线相互缠绕。无线充电台灯通过物理整合,至少减少1-2条电源线,让桌面回归简洁。其内置电池设计更突破空间限制,停电时可临时充当应急光源,露营时也能化身移动充电站。

智能化延伸

高端型号已超越基础功能边界:通过手机APP可预设充电时段(避免整夜充电损耗电池),调节照明色温(从4000K高效白光到2700K助眠暖光),甚至联动智能家居系统。这种"光充一体"的集成方案,正重新定义桌面电器的价值维度。

三、痛点揭示:技术瓶颈与设计误区

兼容性暗礁

实测显示,某些台灯的充电区域仅适配特定手机尺寸。若放置偏离中心点3毫米以上,iPhone 12充电效率下降40%;而带厚重保护壳的安卓机型可能出现充电中断。这源于电磁感应技术对线圈对齐精度的苛刻要求。

材质冲突陷阱

追求金属质感的设计可能成为功能杀手。金属材质会形成"法拉第笼效应",严重阻隔电磁波传输,导致充电效率骤降50%-70%。这也是部分工业风台灯充电功能形同虚设的主因。

供电系统博弈

当台灯同时执行高亮度照明与15W快充时,总功率可能突破20W。若电源适配器仅支持18W输出,会出现供电不足导致充电自动降速,甚至触发过热保护关机。这需要工程师精确平衡电力分配策略。

散热设计挑战

密闭灯座内,无线充电模块与LED驱动电路的热量叠加可使局部温度升至45℃以上,不仅加速元器件老化,更可能触发手机过热保护停止充电。部分产品通过石墨烯导热片+空气对流结构实现热管理突破,但成本随之攀升。

四、安全争议:辐射疑虑的真相

针对用户关心的电磁辐射问题,第三方检测机构数据显示:主流无线充电台灯工作时的磁感应强度约为6-10μT,远低于国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)规定的100μT安全限值。这个辐射量仅相当于电动剃须刀工作的三分之一,且随距离衰减显著——距灯座20厘米处辐射值趋近于零。正规品牌还会通过FCC/CE认证确保安全冗余,比非标充电器更值得信赖。

五、选购决策树:关键参数对照表

| 核心维度 | 基础款达标值 | 进阶优选方案 |

|---------|------------|------------|

| 充电功率 | 5W(适配老机型) | 15W以上(支持快充协议) |

| 材质构成 | ABS塑料底座 | 非金属材质+防滑硅胶层 |

| 热管理 | 自然散热孔 | 石墨烯导热+智能温控芯片 |

| 兼容性 | 单一设备充电 | 三设备线圈+异物检测 |

| 光效系统 | 三档调光 | 无级调光+色温调节 |

六、未来演进:光充生态的想象空间

技术迭代正突破现有局限:小米实验室展示的毫米波充电技术,可实现5米半径内多设备同时充电;欧普照明则尝试将太阳能板整合进灯罩,白天蓄能夜晚供电。更值得期待的是AI感知系统的植入——通过摄像头识别用户姿态,自动调节照明角度;依据手机电量数据动态优化充电策略。

当一盏台灯开始承担能量中枢的角色,我们看到的不仅是技术的嫁接,更是生活仪式感的革新。它用无形电流替代杂乱线缆,用复合功能释放桌面空间,尽管仍受限于物理法则的约束,却已在实用与优雅之间找到了微妙平衡点。或许真正的智能从来不是炫技,而是让科技的存在感恰如其分地消融于生活流中——正如这盏点亮时悄然供电的灯,无声诠释着"好用"的本质:需要时,它总在那里。