咨询热线

18520818530在智能手机和智能穿戴设备普及的今天,无线充电技术逐渐成为用户摆脱线缆束缚的关键解决方案。而这一技术的核心,离不开幕后功臣——无线充电IC芯片。这类芯片如同无线充电系统的“大脑”,不仅负责能量的高效传输,还要确保充电过程的安全与稳定。据统计,2022年全球无线充电芯片需求量已突破9亿颗,预计到2028年市场规模将超过50亿美元。这一数据背后,是消费者对便捷充电体验的持续追求,也是产业链对技术创新的不断投入。

无线充电IC芯片:能量传输的“智能管家”

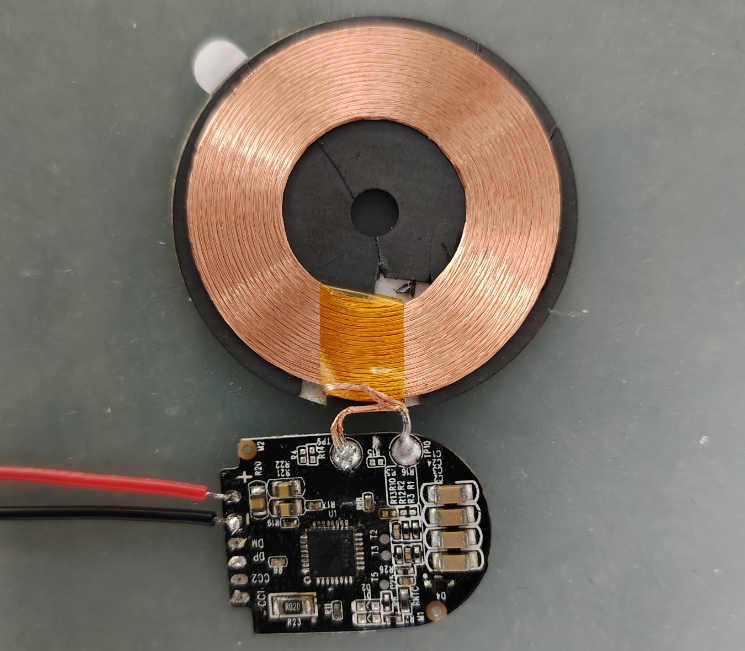

无线充电IC芯片的本质,是一种高度集成的电源管理芯片。它将功率器件、高速模拟电路和数字控制模块浓缩在方寸之间,形成一颗高集成度的SoC(系统级芯片)。通俗来说,它就像一位精明的管家:既要计算接收设备的电量需求(功率管理),又要协调充电过程中的电压波动(电源切换),甚至还要防止手机钥匙等金属物品因误放导致的发热风险(安全保护)。以酷珀微电子的CP2021芯片为例,其通过优化磁共振耦合效率,能将能量传输损耗降低至传统方案的60%以下,同时兼容多种主流无线充电协议。

技术突破:从“隔空传电”到“精准投喂”

早期的无线充电技术常被诟病为“效率低”“对准难”,而新一代芯片正通过三大创新解决痛点:

协议兼容性:芯片需识别不同设备的充电协议(如Qi、AirFuel),类似翻译官在 multilingual 场景下无缝切换语言;

动态功率调节:根据手机电量自动调整发射功率,好比“智能水龙头”在杯子快满时减小水流;

材料革命:氮化镓(GaN)等第三代半导体材料的应用,让芯片在高压高温环境下仍保持高效,如同给赛车换上耐高温轮胎。

这些技术进步使得现代无线充电IC的传输效率可达75%以上,远超早期产品的50%水平。

安全设计:看不见的“防火墙”

消费者最关心的安全问题,芯片厂商通过多层防护机制应对。例如,通讯协议中的加密握手流程可防止非认证设备窃电,类似门禁系统的人脸识别;温度传感器和过压保护电路则像“保险丝”,在检测到金属异物或线圈偏移时立即切断电源。值得一提的是,车规级认证芯片的出现(如通过AEC-Q100测试),意味着这类IC已能在汽车颠簸、极端温差等严苛环境下稳定工作。

未来战场:从消费电子到万物互联

当前无线充电IC的竞争已从消费电子延伸至汽车、医疗等领域。车企将充电芯片嵌入中控台,实现手机即放即充;医疗设备厂商则利用其免接触特性,降低植入式设备的感染风险。而随着物联网设备爆发,微型化芯片(如支持5W以下低功耗场景)将成为智能家居传感器的“隐形充电桩”。行业预测,2025年后支持多设备同时充电的“空间充电”技术,或将推动芯片集成度再提升3倍。

回望无线充电IC的发展历程,从笨重的线圈到指甲盖大小的智能芯片,技术的进化始终围绕两个核心:让能量传输更“聪明”,让用户体验更“无感”。正如一位工程师所言:“最好的技术是让人察觉不到技术。”而在这条路上,芯片设计者们仍在不断突破物理极限,重新定义“无线”的可能性。