咨询热线

18520818530在车内彻底告别凌乱线材,是每一位驾驶者对于“整洁美学”的终极追求。随着手机无线充电功能的普及,车载无线充电模块的DIY改装逐渐成为热门话题。无需依赖原厂配置,只需掌握核心原理与技巧,即可将传统点烟器区域或中控台改造为高效供电站。

无线充电的核心:隔空传电的魔法

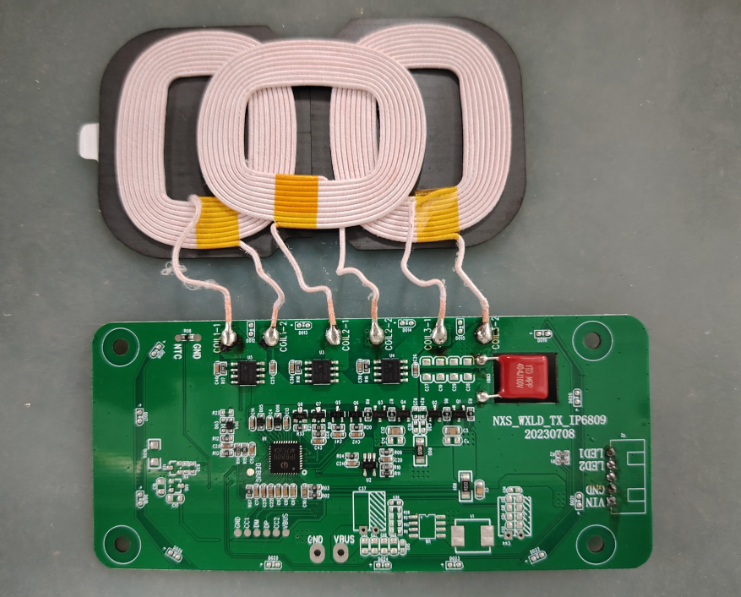

无线充电技术并非魔法,其本质是物理学中电磁感应与磁共振原理的巧妙应用。简单来说,充电模块的初级线圈(发射端)通过电流产生磁场,次级线圈(接收端)在磁场中激发电流,从而完成电能传输。这种非接触式充电方式,如同隐形的能量桥梁,让手机与充电板之间无需物理连接即可实现供电。

值得注意的是,电磁感应方案对线圈对齐精度要求较高,适合固定位置的改装;而磁共振技术允许一定距离内的灵活充电,更适合车内动态使用场景。改装前需根据手机型号(如是否支持Qi标准)及车内空间布局选择合适的方案。

安装四步法:从设想到落地

第一步:定位最佳安装点

理想的安装位置需兼顾便利性与隐蔽性。常见方案包括中控台储物格、扶手箱前段或空调出风口下方。例如,奥迪车主可借助CarPlay区域的冗余空间嵌入充电模块,而日系车型用户则偏好改造点烟器周边区域,利用原有凹槽实现“隐形安装”。

第二步:供电方案设计

传统点烟器取电虽便捷,但外露线材易破坏内饰整体感。进阶方案建议从点烟器后方电路并联取电,或接入保险盒常电线路。前者操作简单,后者需使用万用表检测负载电流,并加装5A保险丝防止过载,适合追求“完全无线化”的硬核玩家。

第三步:模块固定与散热优化

超薄型无线充电片(如Baseus 2毫米厚度产品)可直接粘贴于安装面,宛若一张隐形供电网。若选用标准线圈模块,需在背部加装导热硅胶垫,并通过打孔或3M胶固定。夏季高温环境下,建议在模块周围预留至少1厘米通风间隙,避免过热导致充电效率下降。

第四步:功能测试与调试

通电后使用金属探测器扫描磁场辐射范围,确保与车载电子设备(如导航仪、行车记录仪)保持15厘米以上距离。测试阶段需持续监测1小时,观察手机电量增长曲线是否平稳,若出现频繁断充,可调整线圈位置或加装磁吸定位环增强稳定性。

配件选择:性价比与安全的平衡术

入门级改装推荐15W Qi标准线圈套装,价格区间80-150元,充电效率相当于传统有线方案的70%,满足日常通勤需求。若追求极致体验,可选用带主动散热风扇的20W快充模块,但需额外预留供电接口。安全防护方面,优先选择具备过压保护、温度监控及异物检测功能的产品,其电路板通常采用防火PC材质,安全性媲美原厂配件。

线材隐蔽工程推荐使用0.75平方毫米无氧铜线,外裹阻燃编织套管。走线时可沿仪表台缝隙或A柱饰板内部布线,必要时拆卸手套箱或门槛饰条,实现“手术级”无痕安装。

避坑指南:老司机总结的血泪经验

某DS7车主尝试从阅读灯取电,结果因电压不稳导致模块烧毁。经验表明:改装前必须测量目标电路的空载电压与波动范围,车载12V电源需通过DC-DC稳压模块转换为5V/9V输出。

另一个常见失误是忽视电磁兼容性。某特斯拉Model 3车主将充电模块贴于中控屏幕后方,导致车机系统频繁死机。解决方案是在线圈背面覆盖0.2毫米厚的纳米晶磁屏蔽片,成本不足10元,却能有效阻隔99%的电磁干扰。

场景进化:从功能件到艺术品

在上海某高端车友会中,玩家们已不满足于基础功能实现。有人将充电模块嵌入胡桃木饰板,通过CNC雕刻露出线圈纹理;更有保时捷车主定制星空氛围灯与充电模块联动,手机放置瞬间触发银河流光效果。这些案例证明,车载无线充电改装正在从实用主义向场景化体验升级。

对于动手能力有限的用户,现成解决方案如华为HiCar直连猫盒子值得考虑。其通过无线协议同时实现充电与车机互联,但需注意手机型号兼容性及散热设计。

当科技美学融入驾驶空间,每一次充电都成为人与车机的默契对话。从电磁原理的理解到毫米级精度的安装,DIY过程本身即是理性与创意的碰撞实验。或许正如某位改装达人所说:“真正的车载无线充电,充的不是手机电量,而是我们对精致生活的执着电量。”