咨询热线

18520818530在当今快节奏的生活中,桌面空间的利用率成为许多人关注的焦点。传统台灯与充电器往往各自占据一方领地,而将两者合二为一的无线充电台灯,正以“空间整理师”的角色悄然登场。这种复合式设计不仅将传统台灯35厘米的占地面积缩减至不足A4纸大小,更通过顶部照明与底座充电的极简架构,实现了功能与美学的双重突破。

无线充电技术:从电磁感应到桌面革命

无线充电的核心原理可追溯至19世纪初法拉第发现的电磁感应现象——变化的磁场能在导体中激发电流。这一理论在百年后演变为现代无线充电技术,通过发射端(台灯底座)与接收端(手机线圈)的磁场耦合,实现电能的隔空传输。以华为等品牌的产品为例,其底座内置高频振荡线圈,当手机放置于充电区域时,磁场能量被转化为电能,无需插线即可完成充电。这种“无感”体验,如同将插座隐形于台灯之中。

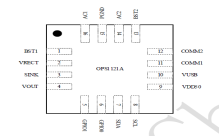

智能硬件的“神经中枢”:主控芯片与交互设计

实现无线充电与照明协同工作的关键,在于主控芯片的精准调度。例如杰力科创开发的方案中,采用SOP 8封装的DLT8T02S芯片,通过1个触摸口控制灯光开关,2路PWM信号调节亮度与色温。用户轻触灯体表面时,触控信号如同神经脉冲般传递至芯片,触发预设的照明模式。更高端的型号甚至整合重力感应装置,当手机放置偏移时,能通过APP推送毫米级定位提醒,确保充电效率最大化。

环形光幕与磁吸定位:细节中的用户体验

为了兼顾照明舒适性与充电稳定性,设计师们开发出环形光幕技术。这种光源布局模拟自然光扩散,避免直射眩光,同时底座采用磁吸定位设计,通过内置钕磁铁自动对齐手机线圈。就像拼图的两片完美嵌合,磁吸结构能将充电效率提升至90%以上。拆解报告显示,此类产品通常采用集成度高的无线充发射IC,如伏达半导体NU1619等方案,将复杂的电路浓缩为指甲盖大小的模块。

从实验室到桌面的技术挑战

尽管概念诱人,但实际开发中需攻克多重难关。电磁兼容性(EMC)是首要问题——台灯内部的LED驱动电路可能干扰无线充电频段。成熟的方案会通过分层PCB布局与屏蔽罩隔离信号,如同在嘈杂的餐厅中用隔音墙划分出私密空间。此外,散热设计也至关重要,双功能叠加可能导致功率密度骤增,因此高端产品常采用铝合金底座与石墨烯导热膜组合,将温度控制在40℃以下。

可持续未来的微型缩影

这种二合一设计的意义远超便利性本身。据统计,全球每年废弃的充电器约产生百万吨电子垃圾,而集成化产品能减少50%以上的材料消耗。当一盏台灯同时满足照明与充电需求时,它不仅是科技创新的产物,更是对资源集约化理念的实践。未来,随着GaN(氮化镓)等高效半导体材料的普及,这类产品的体积有望进一步缩小,或许某天,我们的桌面上只会留下一盏灯,却暗藏整个能源生态。