咨询热线

18520818530无线充电技术近年来逐渐成为电子设备充电的主流方式之一,其便利性和科技感吸引了大量爱好者尝试自制设备。本文将深入解析自制无线充电发射器(TX)的电路设计原理与实现步骤,结合专业术语与通俗解读,帮助读者理解这一技术的核心要点。

电磁感应与谐振:无线充电的基石

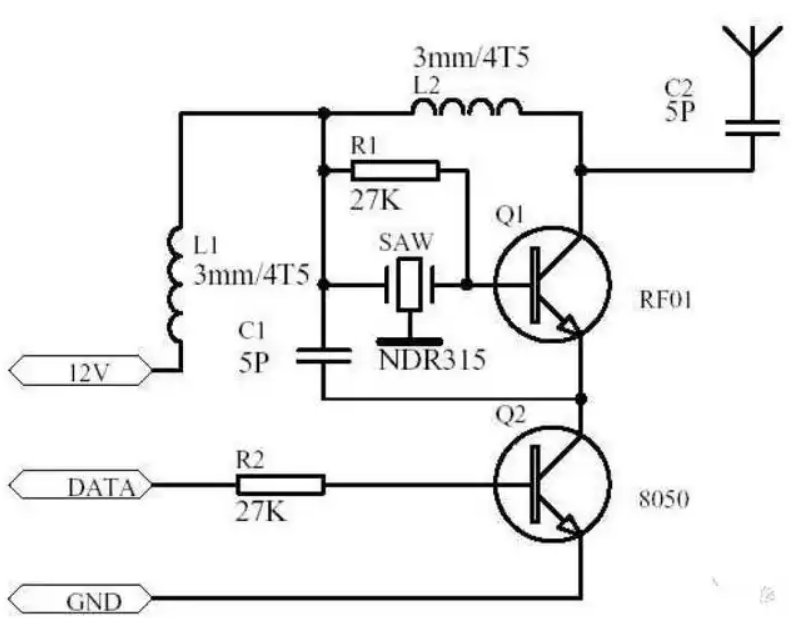

无线充电发射器的核心原理基于电磁感应和谐振技术。简单来说,发射器将电能转换为高频电流,通过线圈产生交变磁场,而接收端的线圈在磁场中感应出电流,从而完成能量传输。这一过程类似于“隔空传电”,但实际设计中需解决效率匹配问题。例如,发射端通常包含功率放大器、谐振电路和天线:功率放大器将电源的低频电流“放大”为高频电流,谐振电路则像“调音师”一样调整频率,确保与接收端线圈的磁场共振。

电路架构设计:从功能需求到模块选择

设计无线充电发射器时,需首先明确功能需求。以Qi标准为例,发射端需支持功率调节、异物检测和通信反馈等功能。电路架构可分为以下模块:

电源转换模块:采用降压电路(如PSM调制)将输入电压降至适合高频转换的级别,其优势在于静态功耗低、设计简单。

谐振与功率放大模块:通过LC谐振电路(线圈与电容组合)生成高频磁场,功率放大器通常选用MOSFET或专用驱动芯片,类似“扩音器”放大信号。

控制模块:集成微控制器(MCU)或SoC芯片,负责调节输出功率并监控充电状态。例如,通过按键可切换5W或更高功率模式,适应不同设备需求。

关键元件选型与效率优化

线圈设计:发射线圈的匝数和直径直接影响磁场强度。例如,直径较大的线圈传输距离更远,但需匹配更高驱动电压。

电容选择:谐振电容的容值需精确计算,与线圈电感形成特定频率(如100-200kHz)。若未使用谐振电容(如某些简易设计),传输效率会显著降低。

散热方案:高功率工作时,需通过风扇或散热片降温。例如,24V电源供电需匹配24V风扇,避免过热损坏元件。

自制案例:简易无线充电发射器步骤

材料准备:电源模块(12V/2A)、MOSFET驱动芯片(如IR2104)、漆包线(绕制线圈)、谐振电容(0.1μF-1μF)、稳压电路(如7805)及万用板。

线圈绕制:用漆包线绕制直径5cm、匝数20圈的平面螺旋线圈,电感量约为10μH。

电路搭建:

将MOSFET与驱动芯片连接,构成功率放大电路;

并联谐振电容与线圈,形成LC谐振网络;

加入稳压电路为控制模块供电。

测试与调试:用示波器检测谐振频率,调整电容值使频率接近标准值(如110kHz),并逐步增加传输距离观察效率变化。

性能局限与改进方向

简易设计通常仅支持5W输出(适合旧款iPhone),且传输距离短(约3mm)。若需提升功率,可引入Qi协议芯片实现动态调节,或采用多线圈阵列扩大覆盖范围。此外,加入异物检测功能(如通过电流波动判断金属干扰)可增强安全性。

结语:从DIY到标准化生产的跨越

自制无线充电发射器既能深化对电磁理论的理解,也为个性化需求提供解决方案。尽管商用产品在效率与安全性上更优,但通过优化电路设计(如引入SoC集成方案),爱好者亦可逼近专业水平。未来,随着GaN等高效元件的普及,无线充电技术或将在家庭与工业场景中进一步渗透。