咨询热线

18520818530无线充电技术以其便捷性成为现代生活的标配,但许多用户都遇到过这样的场景:手机放在充电板上不久便发烫严重,甚至电量不增反减。这背后的物理本质与使用细节,值得我们深入剖析。

能量损耗的物理宿命:电磁转化的必然代价

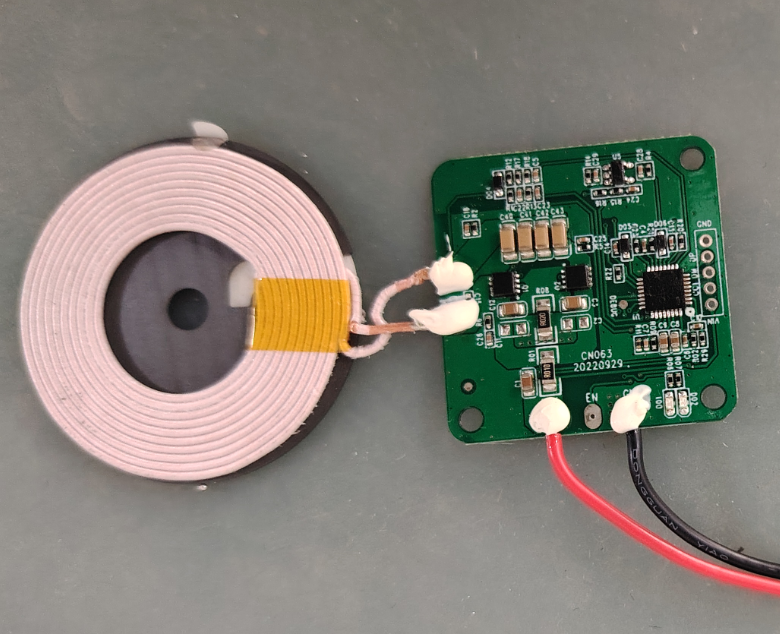

无线充电的核心原理是电磁感应,充电板与手机线圈通过磁场耦合传递能量。然而,这一过程并非完美——根据麦克斯韦方程组的物理规律,约20%-30%的能量会以热能形式散失。例如,当充电器以15W功率输出时,实际约有3-5W转化为热量,相当于一台蓝牙耳机持续运行的功耗。这种损耗如同水流经过狭窄管道时的摩擦生热,是技术本身无法完全规避的物理宿命。

发热的元凶:不止于能量转换

除了基础的能量损耗,其他因素会进一步加剧发热。例如,充电距离过远或设备未对准时,磁场耦合效率下降,能量损失比例可能翻倍。此外,手机壳过厚、充电接口积灰等细节,也会像给手机“盖棉被”一样阻碍散热。实验室数据表明,Qi标准充电器在异物干扰下,温度可能骤升10℃以上。

高温为何导致充不进电?

当温度超过安全阈值,手机电池管理系统会主动限制充电功率甚至暂停充电,这是锂电池的自我保护机制。想象一下,如同人体在高温中会自动减少运动以避免中暑,手机同样会通过“降频”来防止电池损伤。此外,持续高温还会加速电池老化,长期可能造成容量永久性衰减。

四步实战:从降温到高效充电

硬件优化:主动散热胜于被动

选择带散热风扇的无线充电器(如Anker三合一型号),或加装铝制散热底座,能显著降低表面温度。实验显示,主动散热方案可将充电效率提升15%以上。

习惯调整:避开高负载场景

游戏或视频通话时,手机CPU本身已处于高功耗状态,叠加无线充电如同“负重奔跑”,发热量成倍增加。建议充电时关闭5G和GPS,减少后台应用。

环境管理:细节决定成败

定期清理充电线圈区域的灰尘,避免使用超过3mm厚的手机壳。若发现充电板温度异常,可尝试移除保护壳并重新对准位置。

时间控制:智能阻断过热风险

夜间充电建议搭配定时插座,将时长控制在2-3小时内。数据显示,80%的电量可在前1小时快速充入,后续涓流充电反而贡献了40%的发热量。

未来展望:技术如何破局?

目前,第三代GaN(氮化镓)无线充电芯片已能将效率提升至85%以上,同时配合相变材料散热技术,有望将温升控制在5℃以内。或许不久的将来,无线充电的发热问题将如同“拨号上网”一样成为历史。

理解这些原理与技巧,不仅能解决当下的充电困扰,更能延长设备寿命。技术的进步永远在与物理规律博弈,而用户的智慧选择,往往是这场博弈中最关键的变量。