咨询热线

18520818530在智能手机逐渐成为人体“外置器官”的今天,无线充电技术如同空气般渗透进现代生活。当我们随手将手机放在充电板上,很少有人会注意到那个藏在塑料外壳下的精密部件——充电线圈。这个直径不足十厘米的金属环,实则承载着电磁能量传输的重任,其材质选择与工艺设计直接决定了充电效率与用户体验。

导电材料:铜与铝的博弈

线圈材质的竞争本质上是金属导电性能的较量。铜以5.96×10⁷ S/m的导电率稳居金属材料第二位,这种特性让它成为无线充电线圈的首选。想象电流在铜线中流动,就像赛车在F1专用赛道上飞驰,仅需付出极小的能量损耗即可完成电能传输。实验数据显示,铜线圈的充电效率相比铝材质可提升10%-20%,相当于同样时间内多充满两格电量。

铝材质的优势则在于轻量化与成本控制。虽然其导电率仅有铜的60%,但重量却比铜轻近70%。这种特性在车载无线充电器这类对重量敏感的场景中尤为珍贵,就像用碳纤维材料替代传统钢架,在强度与重量间寻找平衡点。当前市场上约35%的中端机型选择铝线圈方案,通过增加线圈匝数来弥补导电性能的不足。

线材形态的进化图谱

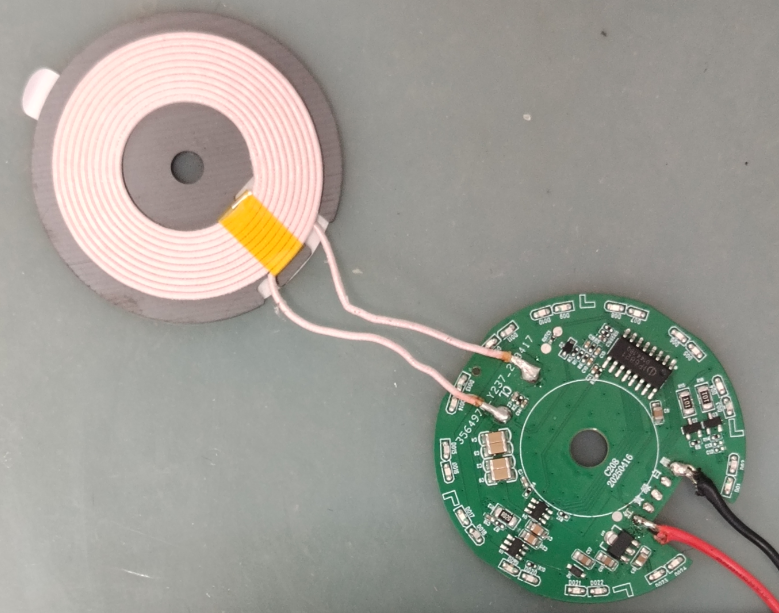

发射端线圈的形态演变体现着工程师对电磁场的精妙掌控。早期丝包线如同手工编织的毛衣,用单根漆包线缠绕成型,成本低廉但存在明显的趋肤效应——高频电流像畏惧寒冬的人群,只聚集在导体表面“取暖”,导致中心区域利用率不足。多股绞线的出现完美解决了这个问题,将数百根微米级铜丝编织成“发辫”,让电流可以在每根独立铜丝表面均匀分布,这种结构能使有效导电面积提升3-5倍。

接收端线圈则呈现出完全不同的技术路线。柔性电路板(FPC)线圈厚度可控制在0.2毫米以内,如同在塑料薄膜上印刷电路,这种工艺让智能手表等微型设备实现了无线充电功能。医疗设备中常见的多股绕线线圈则采用Litz线结构,每根独立绝缘的铜丝像军队方阵般整齐排列,可将高频损耗降低至普通线材的1/3。

磁芯材料的隐形战场

在肉眼不可见的微观世界,磁芯材料正在上演着“磁场导航”的好戏。铁氧体磁芯如同交通指挥员,能将杂散的磁感线规整成有序路径,使电感量提升200%以上。某些高端型号还会加入纳米晶合金层,这种材料对磁场的引导效率比传统铁氧体高40%,相当于给电磁波修建了专属高架桥。在可调式设计中,工程师将铜芯制成螺旋柱状结构,通过机械旋钮改变其在线圈中的位置,这种精妙设计让电感量调节精度达到0.1μH级。

未来材料的曙光初现

实验室中的新材料正在突破传统认知边界。石墨烯复合导线的导电率已达到铜的1.5倍,其独特的二维结构让电子运输如同在冰面滑行。更令人期待的是超导材料的实用化进程,当冷却至-70℃时,某些高温超导带材的电阻会完全消失,这种特性理论上可将充电效率提升至99%以上。虽然距离商业化尚有距离,但已有厂商在电动汽车无线充电系统中进行技术验证。

当我们再次凝视那个安静的充电板,或许会生出新的认知:金属线圈中跃动的不仅是电流,更是材料科学家与电磁工程师的智慧结晶。从铜铝之争到石墨烯革命,每一代材料的进化都在改写无线充电的效能边界。这场发生在微观世界的技术竞赛,终将通过掌间温热的手机,传递出改变生活的真实温度。