咨询热线

18520818530在科技日益渗透生活的今天,人们逐渐习惯了手机、耳机等设备轻轻一放即可充电的便利。这种看似简单的动作背后,实则隐藏着一套复杂的能量传输逻辑。无线充电技术的核心,可以追溯到19世纪科学家迈克尔·法拉第发现的电磁感应现象——当电流通过线圈时,周围会产生磁场,而另一个处于磁场中的线圈则会感应出电流,形成能量的“隔空传递”。这一原理如同无形的桥梁,架起了电能从发射端到接收端的通道。

电磁感应与磁共振:能量的两套“接力”规则

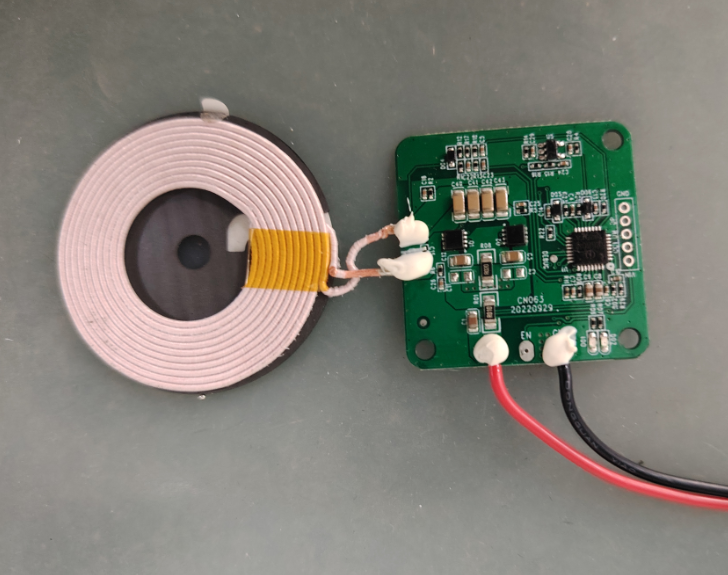

无线充电的底层逻辑主要基于两种模式:电磁感应式与磁场共振式。前者是当前应用最广泛的技术,如同两个默契的舞者,发射线圈(充电底座)与接收线圈(设备端)通过磁场变化实现“能量接力”。当交流电通过发射线圈时,磁场强度会随电流方向改变而波动,接收线圈捕捉到这种变化后便产生电流,完成充电。这种方式的传输距离较短(通常小于1厘米),但对位置对齐的精度要求较高,类似用吸管喝水需要精准对准杯口。

而磁场共振式则更进一步,它在发射端和接收端设置相同频率的共振线圈,类似于音叉共鸣的原理。当两个线圈频率匹配时,能量传输效率显著提升,传输距离可扩展至数厘米甚至更远。这相当于在两座山峰之间架设了“共振桥”,即使存在障碍物,也能实现更灵活的能量传递。

电路设计的“精密交响”

一套完整的无线充电系统,如同交响乐团的协作,需要多个电路模块的精密配合。发射端的逆变电路负责将直流电转换为高频交流电,驱动线圈产生磁场;接收端的整流电路则将感应到的交流电“过滤”为设备可用的直流电。其中,谐振电容与线圈组成的LC振荡电路是关键角色,它决定了系统的共振频率,直接影响能量传输的稳定性。例如,苹果MagSafe充电器采用氮化镓(GaN)材料优化电路效率,如同用高精度齿轮替代普通零件,减少了能量损耗。

通讯协议:充电系统的“智能管家”

如果仅有能量传输而无信息交互,无线充电可能会引发设备过热或能量浪费。现代无线充电技术引入了双向通讯机制,例如Qi标准中的数字握手协议。当手机放置在充电板上时,接收端会通过磁场调制技术向发射端发送身份验证信号,确认设备兼容性。随后,系统持续监测电池状态,动态调整功率输出——就像空调根据室温自动调节风速,既能避免低电量时充电过慢,又能防止满电后持续供电导致的元器件老化。

此外,这套机制还能识别金属异物。当钥匙、硬币等导电物体误入磁场区域时,通讯协议会立即切断供电,防止涡流效应产生的热量损坏设备。这种保护机制如同给充电区域安装了“电子围栏”,确保安全边界不被突破。

效率瓶颈与未来突破方向

尽管技术不断进步,无线充电仍面临能量损耗的挑战。以手机充电为例,目前主流方案效率约为70-80%,意味着约20%的电能转化为热能散失。这类似于用漏斗接水时,总有一部分水滴溅出。科研人员正通过多线圈阵列设计和自适应阻抗匹配算法来改善这一状况。例如,三星某款充电板采用19个线圈交错排布,如同渔网增加节点密度,让设备无论横放竖放都能捕捉到最佳磁场区域。

更前沿的探索已延伸至射频能量收集和激光充电领域。前者利用环境中的无线电波(如Wi-Fi信号)进行微能量采集,适合为物联网传感器供电;后者则通过聚焦激光束实现远距离传输,未来或可让无人机在飞行中持续补能。这些技术犹如在能量海洋中布下更多“渔网”,拓宽了无线充电的应用边界。

从电动牙刷到新能源汽车,无线充电正在重塑能量供给的形态。它不仅是插头的替代方案,更预示着无接触式能源网络的雏形。当有一天,城市的道路能通过埋设线圈为行驶中的电动汽车充电,或许我们将会意识到:那个需要刻意寻找插座的时代,早已成为历史标本。