咨询热线

18520818530当我们驾车出行时,手机电量告急的提示音总在不合时宜的时刻响起。此时只需将手机轻放在中控台的指定区域,无需寻找数据线,充电指示灯便悄然亮起——这种摆脱线缆束缚的科技魔法,正是车载无线充电器带来的革新体验。这项看似简单的技术背后,实则蕴含着精密的物理原理与工程智慧。

电磁感应:跨越空气的能量快递员

车载无线充电技术的核心原理可追溯到19世纪法拉第发现的电磁感应定律。如同两个未曾接触的舞者通过手势传递信息,发射端线圈通过高频交流电形成震荡磁场,当接收端线圈进入这个磁场范围时,磁感线会像无形的织网穿透接收线圈,从而产生感应电流。这个过程就像用隐形墨水在空气中书写能量,将电能以每秒数千次的速度在设备间流转。

实际应用中,发射线圈通常隐藏在车辆中控台的皮质饰板下或专用充电凹槽内,接收线圈则集成在手机或电子设备的保护壳中。当两者间距在8毫米以内时,系统会像精确的电子锁匠般完成密钥匹配,开启能量传输通道。这种非接触式设计不仅避免了反复插拔造成的接口磨损,更消除了行车途中数据线缠绕的烦恼。

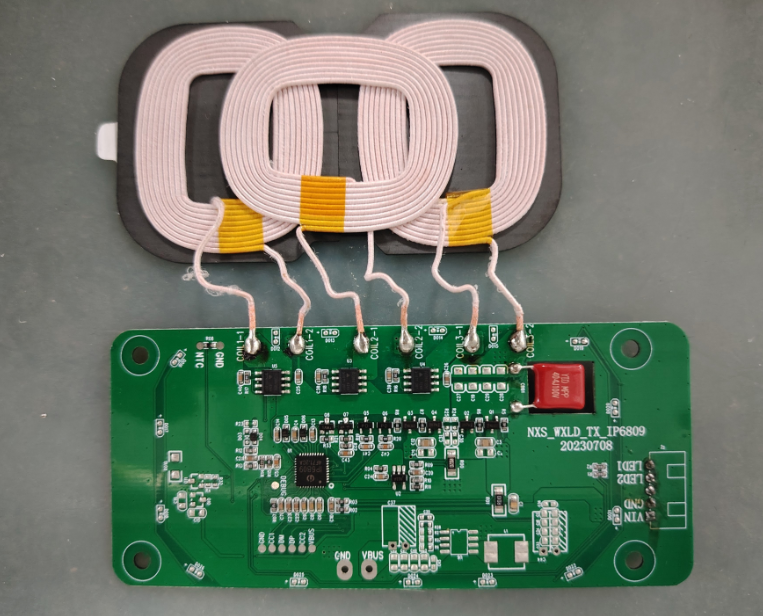

能量传输的三重奏:发射端、接收端与智能管家

完整的车载无线充电系统如同配合默契的交响乐团。发射端承担着能量指挥家的角色,通过逆变电路将车载电源的直流电转换为高频交流电,其工作频率通常在110-205kHz之间,相当于每秒完成数十万次能量脉冲。接收端则如同灵敏的收音机,内部的整流电路将捕捉到的交变电流转化为设备可用的直流电,这个转化过程的效率直接决定了充电速度。

智能控制模块则像经验丰富的交通指挥员,实时监测充电状态。当检测到金属异物侵入磁场时,系统能在0.1秒内切断供电,防止钥匙、硬币等物品过热引发安全隐患。部分高端车型搭载的自适应匹配技术,还能根据设备型号动态调整输出功率,确保从5W的蓝牙耳机到15W的智能手机都能获得最佳充电体验。

技术进阶:从磁共振到微波传输

虽然电磁感应技术占据当前市场主流,工程师们仍在探索更高效的能量传输方式。磁耦合谐振技术就像为能量波装上导航系统,允许设备在数厘米距离内自由放置,甚至穿透木质板材实现充电。这项技术的关键在于让发射端和接收端线圈谐振在相同频率,如同两个精确校准的音叉产生共鸣,使能量传输效率提升至92%以上。

更前沿的微波无线充电技术则展现出科幻照进现实的潜力。通过将电能转化为2.45GHz的微波信号,配合车辆顶部的定向天线阵列,理论上可实现行驶中的动态充电。虽然这项技术尚处实验阶段,但已在部分电动公交车专用车道上展开测试。

安全防护:看不见的科技结界

在封闭的车厢环境内,电磁辐射安全始终是用户关注的焦点。现代车载充电器采用多重防护设计:硅钢片构成的磁屏蔽层如同能量护盾,将98%的磁感线约束在传输路径内;温度传感器阵列实时监控线圈温度,当检测到局部过热时自动启动梯度降温程序;法拉第笼原理的应用则确保电磁场不会干扰车载电子设备的正常运行。

场景革命:从移动终端到整车充电

技术的进化正在重塑汽车的能量生态。某些新能源车型已实现底盘全域无线充电,当车辆停入专属车位时,地埋式发射线圈会与车底接收装置自动对齐,以22kW的功率完成储能补充。这种无感充电体验如同为车辆铺设了隐形充电轨道,配合自动驾驶技术,未来或可实现全自动泊车充电的无缝衔接。

从最初需要精确对准的充电托盘,到如今支持多设备同时充电的悬浮式充电舱,车载无线充电技术正以每年15%的能效提升速度迭代进化。当我们手握充满电量的设备,感受到的不仅是科技进步带来的便利,更是一个挣脱物理连接束缚的新能源时代的来临。在这条无形的能量传输之路上,每一次磁场震荡都在书写着人类追求自由的执着篇章。