咨询热线

18520818530在现代移动设备的快充需求与便捷性追求下,磁吸无线充电器已成为许多人的首选配件。然而,这类产品在使用过程中普遍出现的发热现象却引发了不少用户的担忧。事实上,这种温度变化并非单纯的故障表现,而是多重技术原理与物理特性共同作用的结果。

🔍 解析发热根源:能量转换的必然代价

根据电磁感应定律,磁吸无线充电器通过交变磁场传递电能时,线圈电阻会导致部分电能转化为热能。就像老式白炽灯泡发光伴随大量散热一样,当前主流方案下约15%-30%的能量损耗以热量形式释放。更甚者,当手机佩戴厚保护壳或充电板通风不良时,形成的“温室效应”会让局部温度快速攀升——这相当于给设备盖了床棉被,阻碍自然散热。

特别值得注意的是,高效率反而可能加剧温升矛盾。为实现快速充电,系统会主动提升功率输出,如同汽车引擎高转速运转必然伴随更高尾气温度。此时若环境本身存在积灰堵塞散热孔、阳光直射等不利因素,就会形成恶性循环:越追求快充速度,越需要更强的散热能力支撑。

🌡️ 感知差异背后的科学逻辑

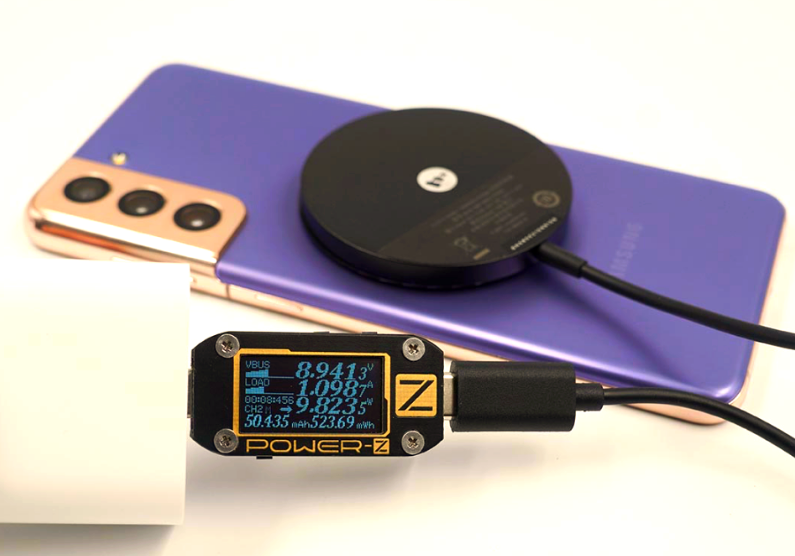

用户实际感受到的温度波动与使用场景密切相关。实验数据显示,在25℃室温环境中,空载状态下的充电器表面温度约为32℃,而满负荷工作时可升至45℃以上。这个温差相当于从春日暖阳到盛夏正午的转变。当充电速度调至低速模式时,如同将汽车从百公里加速切换为匀速巡航,产热量显著下降,触感也会明显改善。

不同材质的手机背板同样影响传热效率。金属机身犹如导热优良的铜火锅底料,能迅速分散热量;玻璃面板则像保温杯内胆,容易积聚局部高温。这也是为何同款充电器在不同设备上表现出差异化的温度特征。

⚙️ 破局之道:硬件升级与智能调控双轨并行

新一代产品已开始采用主动降温方案。例如专利设计的磁吸式散热模组,通过微型涡轮风扇强制对流换热,相当于给充电器安装了空调外机。配合石墨烯复合材料制成的导热层,可将内部热点区域的热量快速导出,如同高速公路分流过境车辆。

软件层面的动态功率调节更为精妙。内置的温度传感器实时监测芯片温度,当检测到异常升高时,会自动降低充电电流,好比汽车变速箱根据路况自动换挡。这种自适应机制既保证了安全阈值内的高效充电,又避免了持续高温带来的元件老化风险。

💡 日常养护指南:延长设备寿命的关键细节

避免将充电器长期暴露在密闭空间是基础准则。想象把烤箱放在衣柜里持续工作的后果——不仅自身过热,还会连累周边物品。建议选择开阔平整的桌面放置,周围保留至少10厘米的空间用于空气流通。定期清理充电板上的灰尘颗粒也至关重要,这些微小杂质如同血管中的血栓,会阻碍正常散热循环。

对于习惯边充边用的用户,应当警惕叠加效应。玩游戏时的高性能运作加上充电产生的复合热源,就像同时开启灶台上的两个炉火,极易触发过热保护机制。此时适当暂停操作或改用有线充电,能让设备获得必要的冷却间歇期。

📊 性能权衡的艺术:效率与安全的平衡点

制造商在设计时始终面临两难抉择:提升充电速度意味着更高的发热量,而过度保守的温控又会牺牲用户体验。目前行业普遍采用的折中方案是将峰值温度控制在48℃以内,这个数值既低于多数人体耐受上限(约50℃),又能确保锂电池在最佳工作区间内运行。就像烹饪时的文火慢炖,虽不及猛火爆炒痛快,却能最大程度保留食材营养。

随着氮化镓器件和新型散热材料的突破,未来有望实现更高效的热管理。但就现阶段而言,理解并接纳适度发热仍是享受无线充电便利性的必修课。毕竟没有哪项技术进步是完全免费的,关键在于建立合理的预期认知和使用习惯。

当我们拆解开这个看似简单的充电过程,会发现其中蕴含着电磁学、热力学与材料科学的精密协作。每一次指尖感受到的温度变化,都是科技力量与物理规律对话的痕迹。掌握这些知识,不仅能帮助我们更安全地使用设备,更能透过现象看本质,成为理性消费的明智之选。