咨询热线

18520818530现代人的数字生活早已与手机深度绑定,而续航焦虑始终是挥之不去的痛点。当传统充电宝拖着数据线在包里缠绕打结时,一种无需插线、吸附即充的新形态产品正悄然改变着移动充电的体验。这一切的核心,正是纳米吸附技术与无线充电的巧妙融合。

一、技术背后的隐形力量:纳米吸附原理解析

纳米吸附技术的核心在于微观层面的物理作用力。这种技术通过在充电宝接触面制造出数百万个纳米级微结构,使其与手机背面形成分子级别的紧密贴合。这种贴合不需要胶水或黏性物质,而是依靠范德华力的自然吸附作用,类似于壁虎脚掌吸附墙面的原理。

在实际应用中,这种吸附方式不仅避免了传统胶贴的残留问题,还能重复使用数千次。当充电宝接触手机时,纳米结构的弹性会自适应调整,确保压力均匀分布。根据实验室测试,优质产品的吸附力可达到12N(牛顿),相当于单手握住两瓶矿泉水的力量,足以应对日常行走、跑动甚至轻微碰撞的场景。

二、双重保险的吸附方案

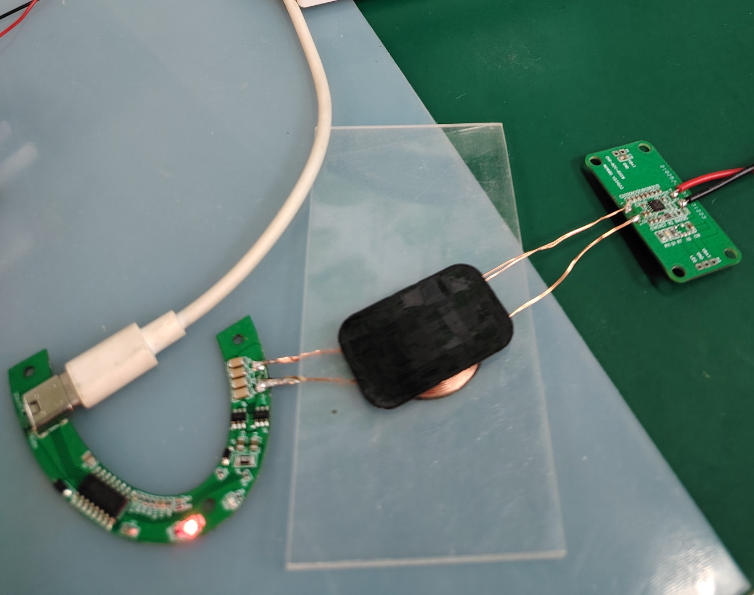

高端充电宝往往采用磁吸+纳米吸附的双重结构。磁吸模块由16颗环形排列的钕铁硼磁铁构成,负责快速定位与初步固定,其磁力强度经过精密计算,既能保证稳定吸附,又不会对电子设备产生干扰。纳米吸附层则作为第二道防线,通过增大接触面的摩擦力系数,防止设备在倾斜状态下滑落。

这种设计如同给充电宝装上了“智能安全带”——磁吸组件像精准的导航系统将设备引导至最佳充电位置,纳米层则像隐形的防滑垫牢牢锁住设备。当用户从口袋取出手机时,充电宝会如同长在手机背面般同步移动,彻底告别充电线突然绷直的尴尬瞬间。

三、速度与容量的黄金平衡

在10000mAh的容量框架下,这类产品创造了续航与便携的完美平衡。以主流机型为例,这个电量相当于随身携带了2.3个iPhone16的原装电池,足够支撑两次跨洋航班的影音娱乐需求。无线充电功率突破15W大关后,44分钟补充58%电量的速度,已接近有线快充的体验水平。

值得注意的是,充电效率会随着吸附紧密程度动态变化。当手机与充电宝完全贴合时,电能传输效率可达92%,这个数字甚至优于某些接触不良的有线充电场景。就像用吸管喝饮料时,密封性越好,液体流速越稳定,电能传输亦是同理。

四、适配的艺术与禁忌

适配性是这类产品最精妙的设计考量。工程师为不同材质手机壳设计了分级适配方案:玻璃、陶瓷等光滑表面能发挥90%以上的吸附性能;磨砂材质壳体通过特殊涂层处理也可达到75%的吸附力;但皮革、硅胶等柔软材质就像在吸附面铺了层棉花,会严重削弱技术效果。

厚度控制更是关乎使用体验的关键指标。3mm被视为临界值,超过这个厚度就像在手机与充电宝之间垫了本书,不仅影响吸附强度,还会导致充电效率下降30%以上。这个数字来源于严苛的实验室测试——当模拟不同厚度介质时,电磁感应强度呈现指数级衰减曲线。

五、养护延长产品寿命的秘诀

日常维护直接影响着纳米吸附层的使用寿命。空气中的微尘会像砂纸般磨损纳米结构,建议每周用酒精棉片以画圈方式清洁接触面,这个动作类似于给手机贴膜前的除尘流程。当发现吸附力下降时,可用温水浸泡接触面3分钟,纳米结构的自修复特性会让70%的吸附性能得到恢复。

需要特别注意的是,磁吸组件对温度变化较为敏感。长期暴露在50℃以上环境中(如汽车中控台),磁力强度会以每年5%的速度衰减。这就好比把冰箱贴放在暖气片旁,高温会悄悄偷走它的吸附魔力。

站在2025年的时间节点回望,纳米吸附技术正在重塑移动充电的物理规则。当充电宝从累赘的配件进化为手机的自然延伸,这种改变不仅是技术的胜利,更是对现代人移动生活方式的深刻理解。下一次从口袋掏出手机时,那个如影随形的充电模块,或许会成为数字时代最贴身的能量伙伴。