咨询热线

18520818530苹果无线充电器的核心原理基于电磁感应技术,这是现代无线充电领域的主流方案之一。通过发射端与接收端的精密协作,实现了“隔空输电”的便捷体验。以下是其工作原理的深度解析:

磁场交变:能量传输的起点

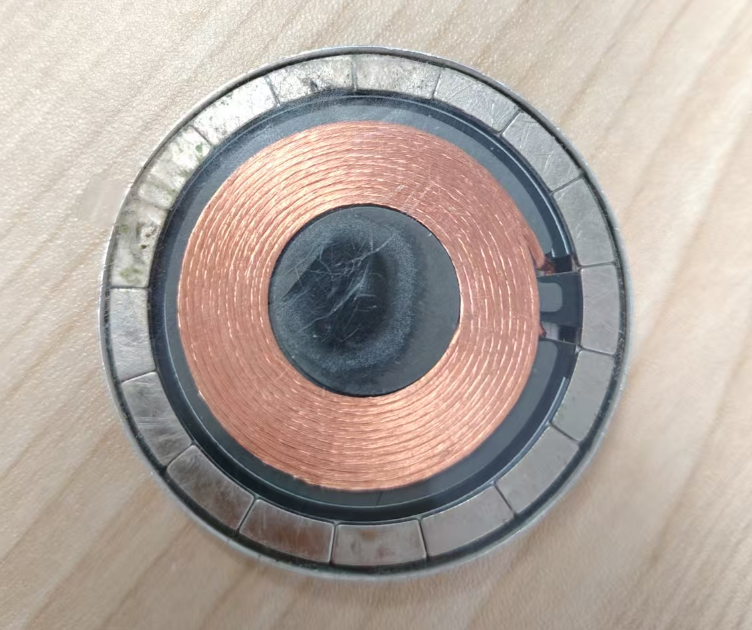

当用户将支持无线充电的设备(如iPhone或AirPods)放置在MagSafe充电器上时,充电器内部的线圈会接入交流电源,从而产生动态变化的磁场。这种快速波动的磁场如同无形的波浪,向周围空间扩散并穿透设备的外壳。此时,设备内部预先植入的另一个线圈便成为关键的“捕手”——它通过切割磁感线运动,将磁场能量转化为电能,完成充电过程。这一过程类似于变压器的工作逻辑,但无需物理连接线缆,而是依靠空间中的电磁场作为媒介。

为帮助读者直观理解,我们可以将整个系统类比为微型水力发电站:充电器好比湍急的河流(交变磁场),设备的线圈则是水轮机叶片,水流冲击带动叶片旋转发电,而这里则是磁场推动电子定向移动形成电流。不过,实际场景中的能量转化效率会受到距离、角度等因素影响,因此苹果通过优化线圈对齐度和屏蔽设计来提升稳定性。

Qi标准的增强实践:从通用到专属

值得注意的是,苹果采用的MagSafe技术本质上属于Qi无线充电标准的进阶版本。基础版Qi协议规定了最低兼容性要求,允许不同品牌设备在统一规范下互通;而MagSafe在此基础上增加了磁吸定位功能,使充电器与设备自动精准贴合。这种改良不仅解决了传统无线充因位置偏移导致的效率衰减问题,还通过多组磁铁阵列实现了“一贴即充”的用户体验升级。例如,当用户随手放置手机时,磁性吸附力会自动校正最佳充电角度,就像双手稳稳托住茶杯般自然流畅。

从技术架构看,发射端与接收端的协同远比表面看到的简单。两者均配备智能芯片组,实时监测负载状态并动态调整输出功率。比如给电池电量较低的设备加速补能,或在充满后切换至涓流模式保护电池寿命。这种双向通信机制确保了安全性与高效性的平衡,避免了过压损坏硬件的风险。

反向充电拓展:设备间的互助网络

即将发布的iPhone 17 Pro系列将首次引入反向无线充电功能,标志着苹果生态向能源共享迈出重要一步。该技术允许手机作为临时电源,为AirPods、Apple Watch等配件应急供电。尽管初期功率限制在5-7.5W区间以保障安全,但其战略意义远超数值本身——它构建了跨设备的微型电力互联网。试想出差途中,只需一部满载电量的手机就能同时维持耳机、手表运行,彻底摆脱多线材纠缠的烦恼。

实现这一突破的关键在于改进后的电路管理系统。新机型需要在保持自身续航的前提下分配余电,这对电池健康管理算法提出更高要求。苹果可能借鉴了电动汽车双向充放电的技术经验,通过分层级的优先级策略,优先满足主机需求后再向外输出电能。这种精细化控制既体现了工程智慧,也反映出对用户体验细节的关注。

大小功率分野:应用场景的智慧划分

根据行业惯例,无线充电可分为小功率与大功率两大阵营。前者以手机为代表的消费电子产品为主战场,依赖电磁感应实现短距离高效传输;后者则聚焦电动车、工业机器人等领域,采用谐振耦合技术突破距离限制。苹果选择深耕小功率市场,因其更契合移动设备的便携属性和使用习惯。例如,办公桌上的立式充电器利用桌面空间形成稳定磁场区,而车载支架则借助车辆震动增强磁场穿透力,这些都是针对特定场景的优化设计。

有趣的是,即便是同一技术路线,不同厂商也有差异化演绎。某些安卓旗舰追求超高功率快充时,苹果坚持渐进式升级策略,强调温控与耐用性的长期表现。这种保守派做法反而积累了良好的用户口碑,尤其适合对设备寿命敏感的高端用户群体。

未来展望:无线化的终极形态

随着材料科学的进步,未来可能出现柔性线圈甚至无源接收装置,届时无线充电或将完全融入日常生活环境。想象一下,咖啡馆桌面内置隐形充电板,顾客落座即可自动续电;会议室桌椅集成能量发射单元,参会者无需携带充电器便能保持设备在线。这些场景虽看似遥远,但苹果在MagSafe上的持续创新已为此打下基础。毕竟,真正的科技革新往往始于细微之处的改变,正如当年触屏手机颠覆键盘机那样,无线充电或许正在重塑人机交互的新范式。