咨询热线

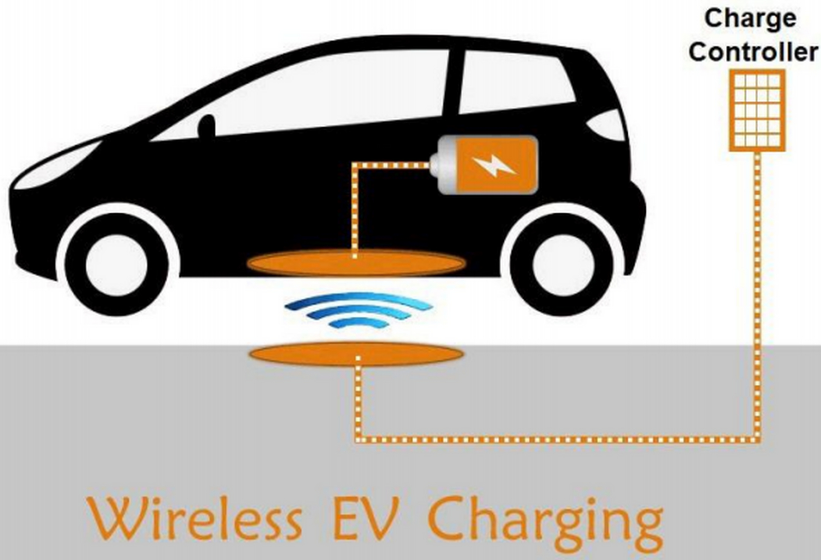

18520818530无线充电的核心原理可概括为“磁-电-磁-电”的转化过程。发射端将电网中的电能转化为高频交变磁场,通过空气传递至车辆底部的接收端,再重新转化为直流电为电池充电。这种看似神奇的技术,本质上是物理学中电磁感应定律与能量共振原理的巧妙应用,如同一场跨越空间的能量接力赛。

目前主流的三种技术路径各有特色:电磁感应式如同精准的短跑选手,擅长近距离高效传输;电磁共振式像配合默契的接力搭档,能在更大范围内传递能量;无线电波式则类似定向投掷的标枪运动员,专注特定方向集中能量。三种技术共同构成了无线充电的“三驾马车”。

磁感应的毫米级精准传输

电磁感应技术的工作场景令人联想到手术室的无影灯——充电基座的发射线圈如同灯盘,车辆底部的接收线圈则像被精准照亮的区域。当两者对齐时,发射线圈产生的交变磁场会激活接收线圈中的电子流动,形成电流。这种技术已实现88%-92%的充电效率,相当于传统充电桩90%的性能表现,但需要严格控制在10厘米以内的传输距离。

苏州某停车场内,驾驶员只需将车辆停入画线区域,充电过程便自动开启。这种“停车即充电”的体验背后,是毫米级的定位精度和智能通信系统的协同工作。中兴新能源等企业量产的车型已搭载该技术,充电功率达到7-11千瓦,足够在午休时间完成能量补给。

共振技术的空间魔法

如果将电磁感应比作精准的狙击枪,那么磁共振技术更像是覆盖特定区域的能量网。发射端和接收端通过调谐至相同频率(通常为6.78MHz或13.56MHz),形成能量传输的“专属通道”。香港城市大学研发团队通过纳米晶材料优化,使系统效率提升至96%,同时将设备体积缩小20%,这项突破让充电距离扩展到20厘米以上,甚至可以穿透水泥路面为行驶中的车辆供电。

沃尔沃在瑞典测试的动态充电道路,正是基于这项技术。埋藏于沥青下的发射线圈组,能够探测到车辆位置并激活相应区域,理论上支持多车同时充电。这种“边走边充”的模式,可将车载电池容量需求降低40%,为车辆轻量化开辟新路径。

电波传输的定向突破

在特殊场景中,微波无线充电技术展现出独特优势。安装在充电站的抛物面天线,能将电能转化为2.45GHz微波束定向发射,车顶的接收天线阵列通过半导体整流器件将其转化为直流电。虽然目前传输效率仅约30%,但这项技术已在美国橡树岭实验室实现5米距离的千瓦级传输,特别适合公交场站的定点充电。

某地快速公交系统中,充电装置被集成进候车亭顶棚。当车辆进站时,自动对准系统启动,在乘客上下车的90秒内可补充约3度电,足够支撑到下个站点。这种“闪电补给”模式,让公交车摆脱了夜间集中充电的束缚。

突破边界的创新尝试

前沿实验室里,科学家正在探索更激进的方案。相控阵技术借鉴雷达波束成形原理,通过数百个微型线圈的相位控制,实现能量的精准追踪传输。某德国车企的概念车展示中,充电装置可自动识别车辆位置,即便在停车场内移动也能持续充电。这种“能量如影随形”的体验,预示着未来充电场景的革命性变化。

材料科学的突破同样关键。石墨烯导磁片的出现让线圈效率提升15%,而超导材料的低温系统研发,有望将传输损耗降低到2%以下。这些技术储备虽未商用,但已为十年后的充电技术埋下伏笔。

从实验室到商用的鸿沟

尽管前景光明,技术推广仍面临现实挑战。电磁辐射的安全边界划定需要长期验证,某国际标准组织要求磁场暴露量必须低于27μT的限值,这相当于普通吹风机工作时的辐射水平。设备成本居高不下,当前无线充电系统造价是有线设备的4-5倍,但随着年产突破百万台,这个差距正以每年12%的速度缩小。

标准化进程中的“路线之争”同样激烈。欧洲车企偏好85kHz频段以追求传输效率,亚洲厂商则倾向110kHz频段实现更小设备体积。中国发布的GB/T38775标准正试图平衡各方诉求,其认证体系已覆盖从3.7kW到11kW的功率区间。

站在技术进化的十字路口,无线充电正在重塑汽车工业的能源生态。当自动驾驶汽车学会自主寻找充电位,当公路网变身巨型充电宝,人类终将告别充电枪的束缚。这场静默的能量革命,或许会比我们想象的更快到来。