咨询热线

18520818530无线充电技术近年来迎来了关键性突破,两种主流方案——Qi2与MagSafe——逐渐成为市场焦点。尽管两者都采用磁吸式设计,但在技术实现、生态定位及用户体验上存在显著差异,这些差异如同精密钟表内部的齿轮组,共同推动着无线充电领域的革新。

一、技术基因的差异:开放标准与专属生态

Qi2是国际无线充电联盟(WPC)主导的通用标准,其本质是对全球设备厂商开放的“公共协议”。这种开放性如同高速公路的通用车道,允许不同品牌的设备共享同一套充电规则,例如支持MPP协议(Magnetic Power Profile)的Qi2充电器可通过360kHz高频信号与设备通信,动态调节功率输出。而MagSafe则是苹果构建的“专有通道”,其核心技术深度集成于iPhone等苹果设备,通过内部环形磁铁阵列实现毫米级精准吸附,这种封闭性设计让MagSafe充电器能直接调用iOS系统的电源管理模块,实现类似20W快充的高效输出。

二、磁吸设计的进化:机械定位与智能协作

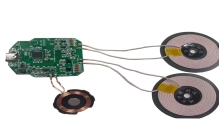

两种技术虽然都采用磁吸原理,但实现路径截然不同。MagSafe的磁铁排布如同精准的卫星导航系统,16颗钕磁体形成环形磁场,当手机靠近时会自动校正位置,实现“盲操作”的完美贴合。这种机械层面的优化让iPhone在车载场景下也能抵抗颠簸干扰,确保持续充电。Qi2则在此基础上引入智能协同机制,其磁吸系统不仅包含物理吸附功能,更通过MPP协议与设备实时交换数据。例如当检测到手机温度异常时,充电器可立即将功率从15W降至5W,如同经验丰富的驾驶员根据路况灵活调整车速。

三、性能参数的博弈:功率上限与能效平衡

当前Qi2标准支持15W峰值功率,但这更像是百米赛跑的起跑线而非终点线。其采用的EPP(扩展功率模式)预留了功率升级空间,理论最大传输能力可达30W以上,这种可扩展性如同模块化建筑,为未来技术迭代留下充足空间。MagSafe虽然现阶段实现20W快充,但其能量转化过程中约35%的电能转化为热能,相当于每充入100度电就有35度在空气中消散。相比之下,Qi2的自适应充电技术可将能量损耗控制在25%以内,并通过动态功率调整减少发热,就像智能空调系统根据室温自动调节风速。

四、兼容性图谱:单一生态与跨平台适配

MagSafe的兼容性如同定制西装,完美贴合iPhone 12及以上机型,但对安卓设备的支持需依赖第三方转接配件,这种生态壁垒使得其更适合苹果用户深度绑定使用。Qi2则展现出“万能适配器”的特性,目前已通过三星、小米等品牌的认证测试,其磁吸接口可兼容不同厚度的手机壳,甚至能为支持Qi2协议的耳机、智能手表等设备供电。这种兼容优势如同万能转换插头,在国际化场景中更具普适价值。

五、安全机制的较量:被动防御与主动防护

在安全性维度上,Qi2将异物检测(FOD)技术升级至毫米波级别,能够识别直径小于2mm的金属物体,其检测灵敏度如同机场安检仪的金属探测模式。当检测到钥匙、硬币等异物时,系统会在0.3秒内切断电源输出。MagSafe虽然也具备温度监控功能,但在高强度使用场景下仍存在过热风险,就像高性能跑车在极限驾驶时需要更复杂的散热系统支持。

六、成本结构的透视:技术溢价与规模效应

从消费端价格看,MagSafe充电器的成本构成中包含约40%的专利授权费,这使其零售价普遍高于同功率Qi2设备30%以上。这种溢价如同奢侈品的设计附加值,为苹果用户提供专属体验。Qi2则依托标准化生产优势,随着产业链成熟,其组件成本有望在三年内下降50%,这种规模效应将推动无线充电技术向中端市场渗透。

站在2025年的时间节点回望,这两种技术路线正在重塑无线充电的产业格局。MagSafe凭借先发优势和生态协同,继续巩固在高端市场的地位;Qi2则像正在铺设的铁轨网络,通过标准化推动行业整体进化。未来可能出现技术融合的第三路径——既保持开放标准的兼容性,又实现封闭生态的精细化控制,这场关于“电与磁”的科技博弈,终将让消费者享受到更自由、更高效的充电体验。