咨询热线

18520818530无线充电技术的每一次革新都牵动着消费者的神经。2025年7月,无线充电联盟(WPC)发布Qi2 25W标准后,全球科技行业对「磁吸快充」的期待值被重新点燃。但令人意外的是,国内手机品牌对此似乎反应冷淡——这个现象背后,折射出中国无线充电生态与国际标准的深层博弈。

标准迭代与功率困局

Qi2标准的诞生曾被寄予厚望。2023年11月推出的初代Qi2将功率锁定在15W,直到2025年的Qi2 25W版本才突破至25W,理论上30分钟可充至50%电量。但这样的进步在国产厂商眼中却是「迟来的升级」,因为早在2024年9月,工信部已将无线充电额定传输功率上限从50W提升至80W,国产旗舰机型随即集体回归80W无线快充赛道。

这种技术代差如同燃油车与电动超跑的对比:当海外品牌还在用Qi2标准「匀速巡航」时,国内厂商已在80W赛道完成「弹射起步」。更值得玩味的是,部分欧洲市场采用与中国相似的220V电压体系,但当地消费者仍在体验20W的「快充天花板」,而中国用户早已习惯80W无线充电带来的「瞬间回血」体验。

政策松绑与技术突围

2024年的政策调整堪称转折点。工信部《暂行规定》的修订不仅解除了功率枷锁,更重要的是建立了符合中国市场需求的技术框架。这种政策导向直接影响了产业链布局——国产手机厂商开始构建从充电芯片到散热结构的完整技术体系,其研发投入强度堪比航天领域的「黑科技」攻关。

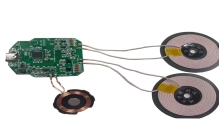

以小米最新无线充电方案为例,其采用的「双环耦合技术」能实现83%的能源转化效率,相当于在硬币大小的空间内精准控制两股电磁场的叠加效应。这种技术突破让Qi2标准的磁吸定位系统显得过于保守,就像机械手表面对智能穿戴设备的降维打击。

生态分化与消费选择

市场调研数据显示,国内支持80W无线快充的设备出货量在2025年第二季度已突破2000万台,而同期通过Qi2 25W认证的配件不足百万量级。这种悬殊差距印证了产业链的集体选择:绿联、安克等配件大厂虽然推出了Qi2认证产品,但主力产品线仍聚焦于国产私有协议。

消费者用钱包投票的逻辑更显现实:当某品牌旗舰机无线充电耗时缩短至18分钟,很少有人会为兼容性牺牲速度优势。这就像高铁时代很少有人执着于购买「全国通用」的绿皮火车票——技术代差的体验鸿沟已超越单纯的参数对比。

未来赛道的竞合博弈

技术路线的分化并不意味着Qi2标准在国内完全失效。在车载充电、智能穿戴等低功耗场景,Qi2的通用性优势依然存在。但需要清醒认识到,在手机充电这个主战场,80W无线快充已成国产旗舰的「入场券」,这个功率数值对应的不仅是充电速度,更是整套能源管理系统的技术壁垒。

值得关注的是,WPC联盟已在Qi2标准中预留技术扩展接口。业内人士透露,2026版Qi标准可能会引入动态功率调节技术,试图在高功率与兼容性之间寻找平衡点。这种技术演进就像5G通信标准制定过程中的频段博弈,既要考虑技术先进性,又要兼顾全球市场的碎片化现实。

在这场没有硝烟的技术战争中,中国厂商用五年时间完成了从标准跟随者到规则制定者的角色转换。当某个清晨,你随手放下手机便获得80%电量的使用习惯养成时,这背后站着的不仅是工程师们的智慧结晶,更是一个国家在科技赛道上的战略定力。