咨询热线

18520818530在电子产品高度普及的今天,无线充电器正悄然改变着人们的生活方式。一台符合国家标准的无线充电器,不仅是科技与安全的结合体,更是现代工业体系对社会需求的精准回应。当我们把手机轻轻放置在充电板上时,背后蕴藏的是一整套复杂的技术规范与质量保障体系。

电流中的隐形轨道:国家标准如何定义能量传输

我国针对低功率无线充电器的核心规范体现在《信息技术—电子信息产品用低功率无线充电器通用规范》(GB/T 37687-2019)中。这项2020年3月实施的国家标准,如同为能量传输划定了看不见的轨道,既保障充电效率,又控制电磁辐射对周边环境的影响。标准中特别将工作频率限定在100-148.5kHz等特定频段,传输功率上限设置为80W,这种设计类似于城市交通中的专用车道,既避免信号干扰,又确保能量传输的稳定性。

质量检测中的温度曲线:安全与效能的博弈

市场监督部门的抽查数据揭示了行业现状:在60批次受检产品中,20%存在辐射骚扰超标,1.6%机械性能不达标,而95%样品的温升控制在60℃以内。这些数字背后是安全与效能的微妙平衡——温升指标如同人体的体温警戒线,超过临界值可能引发材料老化甚至燃烧;辐射骚扰则像不受控的电磁波“噪音”,可能干扰心脏起搏器、智能门锁等精密设备的工作。

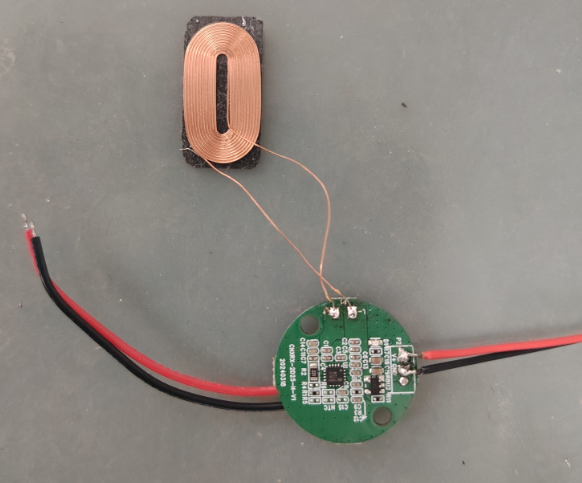

金属与塑料的物理对话:结构设计的科学密码

国家标准的落地不仅体现在电气参数,更深入到物理结构层面。立式设计相比平放式可提升30%散热效率,金属材质较塑料拥有更好的导热性和结构强度。这种设计哲学在汽车无线充电设备规范中表现得尤为明显:针对不同功率等级(22kW至120kW)的电动汽车充电器,专门划分了19-21kHz和79-90kHz两套频率体系,如同为重型货车与家用轿车设置不同的通行规则。

国际标准丛林中的中国路径

在全球无线充电标准领域,Qi、A4WP等国际标准如同不同制式的铁轨,而我国选择的是兼容并蓄的“换轨方案”。市场监管总局明确要求产品应同时满足GB 4943.1-2011电气安全标准和GB/T 9254-2008电磁兼容标准,这种多标共治的模式,既保持了与国际主流标准(如Qi)的兼容性,又在电磁辐射等关键指标上设立了更严格的本土化要求。

未来充电场景的标准化拼图

正在制定的《无线充电(电力传输)设备技术要求》透露出行业发展趋势:设备工作频率将被严格限定在特定窄带区间,就像为无线能量传输安装频谱过滤器。针对特殊场所的补充规范也在酝酿中,医院、机场等敏感区域的无线充电设备或将增设电磁屏蔽功能,这种分级管理模式类似于不同区域的声环境控制标准。

当消费者拿起标注GB/T 37687-2019的无线充电器时,实际上握着的是一张经过严格验证的安全证书。从实验室的电磁屏蔽室到商场的货架,从工厂的检测线到家庭的床头柜,国家标准的贯彻构建起贯穿产业链的质量护城河。这种看不见的技术规范,正以润物无声的方式守护着每个人的智能生活体验。