咨询热线

18520818530手机背部贴上充电板的瞬间,“咔嗒”一声精准吸附——这种充满科技感的充电方式正成为智能设备的标配。当我们享受着磁吸无线充电带来的便捷时,隐藏在充电板与手机之间的能量流转正悄然经历着复杂的技术博弈。这场关于能量转化的精密工程,始终绕不开一个核心命题:如何让无形的电流在空气与磁场中完成高效传递?

一、能量损耗的底层密码

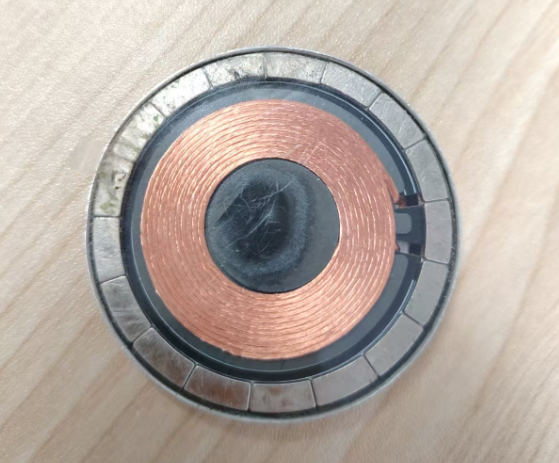

电磁感应原理如同看不见的“能量搬运工”,当充电板线圈通电产生交变磁场,手机内置线圈捕获磁场变化后就会产生电流。这个看似简单的过程实际伴随着双重损耗:线圈内阻产生的焦耳热如同冬日暖手宝般持续释放,磁通量泄漏则像未拧紧的水龙头,约有15%-30%的能量未进入电池就消散在空气中。

小米最新公布的“小感量+磁吸”技术将传统Qi协议35%的能量损耗压缩至15%,相当于将原本装满热水的保温杯换成真空杯,让更多能量真正用于充电而非发热。这种突破源于纳米晶材料对磁场的精准导引,如同给磁场装上导航系统,使原本弥散的能量流聚合成直达电池的“特快专列”。

二、技术突围的三重防线

精密磁吸结构扮演着关键角色。苹果MagSafe采用的16颗钕磁铁阵列,不仅实现了毫米级定位精度,其独特的“磁栅”设计更将有效充电区域扩大3倍,避免手机微幅偏移造成的能量溢出。这相当于在充电板上铺设了微型铁路网,确保能量列车始终行驶在预设轨道。

动态功率调节技术则是应对发热难题的“智能管家”。当温度传感器检测到40°C临界值时,系统会在0.1秒内将充电功率从50W降至15W,这种即时响应能力好比汽车ABS防抱死系统,在安全边界内追求效率最大化。实验室数据显示,该机制可减少40%的温升,让充电器表面温度始终低于人体舒适感知阈值。

三、损耗与寿命的平衡法则

持续发热如同电池的“隐形杀手”。当锂电池核心温度超过40°C时,电解液分解速度加快300%,相当于将电池寿命从三年的保质期缩短至两年。但现代磁吸方案通过三明治散热结构,将关键元件温度控制在35°C以下,这相当于为电池搭建了带空调的“避暑山庄”。

用户习惯成为影响损耗的变量因子。测试数据显示,边玩大型游戏边磁吸充电会使系统效率降低22%,这如同让短跑运动员负重跨栏。厂商建议的“20-80%循环充电”策略,实则暗含材料化学特性——锂离子在中等电位区间迁移时,晶体结构损伤可减少60%。

四、未来充电的形态革命

磁共振技术正在突破距离限制。实验中的5厘米中程无线充电,虽然目前效率仅有磁吸方案的70%,但其空间自由度优势犹如从固定电话升级为移动通信。日本某实验室已实现20cm距离的5W充电,这种“隔空取电”的能力或将重新定义充电场景。

多设备协同充电生态初现端倪。某车企展示的磁吸充电桌,能同时为手机、耳机、智能手表分配不同功率,这种“能量路由器”的设计理念,正在将充电行为转化为空间能量管理。值得关注的是,小米预研技术中提到的磁吸定位精度已达±0.5mm,这种微观尺度上的突破,恰似在邮票大小的区域建造立交桥。

当我们在咖啡厅随手吸附手机完成补电时,背后是材料科学家对纳米晶体的千万次排列组合,工程师对磁场分布的毫厘之争,以及系统架构师在效率与安全间的精妙平衡。技术的进化从未消除损耗,而是将它转化为驱动创新的养料——正如黑夜中的星光,虽未能照亮整个宇宙,却为前行者标定了方向。

本文标签: 无线