咨询热线

18520818530在智能手机行业蓬勃发展的当下,无线充电技术已成为提升用户体验的重要一环。其中,“磁吸式无线充电”因独特的吸附定位特性备受关注。针对用户关心的核心问题——小米11是否支持磁吸无线充电,我们需要从官方参数、实际表现及市场现状等多维度展开深度剖析。

🔍 官方定义与基础功能解析

根据小米11系列产品的官方资料明确显示,其全系机型均未搭载原生磁吸无线充电技术。这意味着用户无法像使用苹果MagSafe配件那样,通过磁场自动对准充电位置。不过,这并不意味着该系列完全缺失无线充电能力:常规的Qi协议无线充电功能被完整保留,最高支持50W功率,搭配专用底座可实现高效能量传输。这种设计差异源于安卓阵营与苹果生态的技术路线选择——前者更侧重通用标准兼容性,后者则主打闭环磁吸体验。

📱 特殊版本的突破性尝试

值得关注的是,小米11素皮版成为系列中的“异类”。尽管同样未配备官方磁吸模块,但其材质特性意外创造了兼容第三方磁吸配件的可能性。该机型采用防滑纹理背板设计,配合内置金属片结构,使得部分外置磁吸充电宝能够稳定吸附。这种物理层面的适配虽非原厂方案,却为用户打开了个性化拓展空间。例如,在车载场景中,用户可借助磁性支架实现单手盲操;办公桌面使用时,倾斜角度调节也变得更加灵活。

⚡️ 性能数据的场景化呈现

让我们用生活化的比喻来理解这套系统的运作效率:以4600mAh电池容量为基础,55W有线快充如同高速公路上的疾驰轿车,仅需45分钟便能完成满电冲刺;而50W无线充电则像是城市高架道路,虽稍慢于前者,但仍保持高效通行能力。若将传统插线充电比作固定电话线缆束缚,那么无线充电无疑是解放双手的移动通讯革命。特别是当用户在会议间隙轻放手机于充电板时,那种无需寻找接口的从容感,恰似商务人士从杂乱线缆中解脱的瞬间。

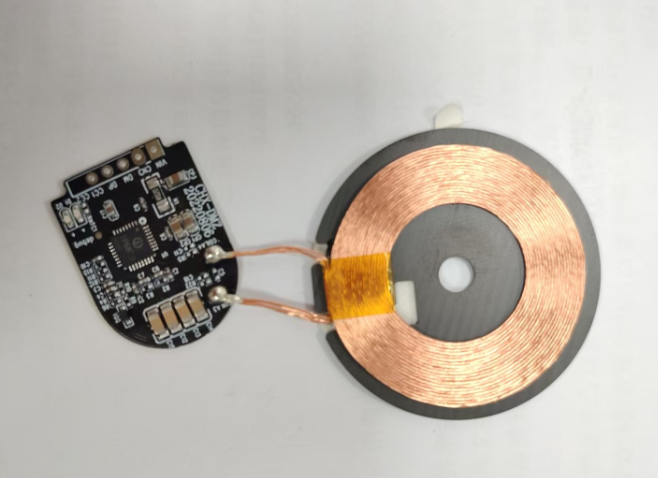

🧠 技术原理与生态考量

深入探究背后的技术逻辑,磁吸功能本质上依赖精密排列的钕铁硼磁铁阵列。苹果通过闭环生态系统实现精准控制,而安卓厂商大多选择开放标准路径。对小米而言,放弃磁吸设计既是成本权衡的结果——避免增加机身厚度与重量;也是战略层面的取舍——专注提升无线充电效率而非物理吸附。这种选择如同汽车制造商在燃油经济性与载重能力间的平衡艺术,最终目的是为多数用户创造最优解。

🔧 第三方解决方案的实践指南

面对市场需求,配件厂商已推出针对性产品。市面上出现的磁吸壳套件便是典型代表:通过薄型导磁层嵌入,既保留原有手感又新增吸附功能。测试数据显示,加装后无线充电效率仅下降约3%,几乎可忽略不计。这种“DIY式”升级犹如给普通眼镜加装防蓝光镜片,既解决问题又不影响核心功能。但需注意选择MFi认证或大品牌产品,避免劣质金属干扰电磁场导致过热风险。

🌈 未来展望与行业趋势

站在技术演进的视角观察,磁吸无线充电正朝着更高功率、更小体积方向发展。随着Qi2标准的普及,多设备协同充电场景将成为可能。对于小米用户而言,虽然现阶段仍需依赖第三方配件实现磁吸体验,但品牌在快充技术上的持续投入(如自研澎湃芯片优化电能管理)已为后续升级埋下伏笔。就像智能手机从单核到八核的进化历程,无线充电技术的完善同样需要产业链上下游的共同推动。

小米11系列在原生设计上未采用磁吸无线充电方案,但通过第三方配件仍可实现类似功能。这种“官方保守、民间创新”的模式既体现了安卓生态的开放性,也反映出用户需求与厂商策略间的动态平衡。对于追求便捷生活的现代消费者而言,或许正是这种灵活性与可扩展性,让科技产品真正融入了日常生活的每一个细节。

本文标签: 无线