咨询热线

18520818530现代科技的发展让无线充电逐渐成为智能手机的标配功能,但许多人仍对它的工作原理和手机兼容性存在疑问。要理解这项技术,我们需要从19世纪的一项伟大发现说起。

电磁感应:无线充电的基石

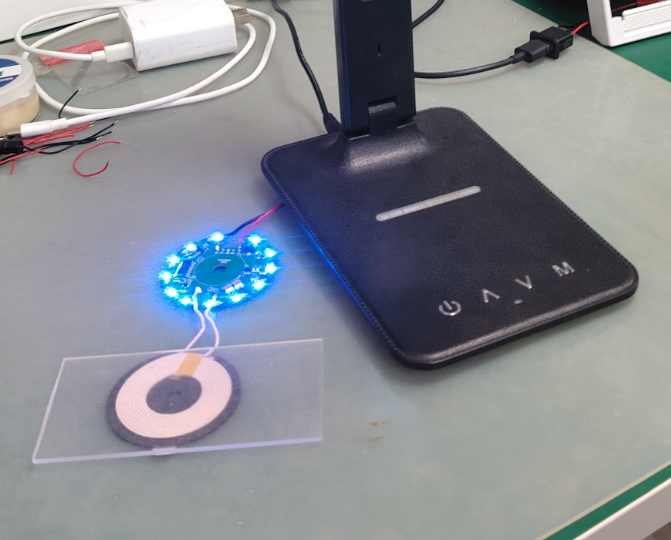

无线充电的核心原理基于物理学家迈克尔·法拉第提出的电磁感应定律:当导体(如铜线圈)处于变化的磁场中时,内部会产生电流。这一现象被形象地称为“磁生电”。现代无线充电系统将这一原理转化为实用技术,通过发射端(充电板)和接收端(手机)的配合完成能量传输。

具体来说,充电板内部的发射线圈(TX Coil)接入电源后,电子线路会将普通交流电转换为高频交流电。这种高频电流通过线圈时,就像快速摇晃的跳绳带动周围空气震动一样,产生剧烈变化的磁场。当手机放置在充电板上时,其内置的接收线圈(RX Coil)捕捉到这个变化的磁场,进而“切割磁感线”产生感应电流——这与水力发电机利用水流推动涡轮旋转发电的逻辑异曲同工。

从交流到直流:电能的终极改造

手机接收到的感应电流仍是交流电,无法直接为电池充电。此时,手机内部的无线充电控制器会扮演“电力翻译官”的角色:先通过整流电路将交流电“捋顺”为直流电,再经过稳压电路调整至适合电池的电压(通常为5V)。这个过程类似将湍急的溪流引入水坝,经过闸门调控后变成平稳可控的灌溉用水。目前主流的Qi标准采用110-205kHz的工作频率,在效率与安全性之间取得平衡。

硬件门槛:为什么不是所有手机都能无线充电?

尽管原理相通,但并非所有手机都支持无线充电。这主要取决于三大硬件条件:

接收线圈:相当于手机的“无线充电天线”,通常集成在手机背壳内侧或主板上。没有这个线圈,磁场变化再剧烈也无法产生电流。

控制芯片:负责管理能量接收、功率协商和温度监测。缺少这颗“大脑”,手机可能无法识别充电板,或导致充电效率低下甚至过热。

软件适配:操作系统需要驱动支持,确保充电过程与电池管理系统协同工作。

2018年后发布的中高端机型大多已标配这些组件,但部分追求轻薄或成本控制的低端手机可能选择阉割该功能。以市场现状为例,售价3000元以上的手机约有76%支持无线充电,而千元机中这一比例不足15%。

曲线救国:非原生支持手机的解决方案

对于没有内置无线充电模块的手机,可通过外接配件实现类似功能。常见的方案包括:

接收贴片:厚度约0.3mm的柔性电路板,内含微型接收线圈和整流模块,通过USB接口与手机连接。其原理类似于给传统手机“外挂”一个充电器官,但可能影响手机散热和握持手感。

充电保护壳:将接收线圈嵌入手机壳夹层,优势是集成度更高,但会显著增加机身厚度。这类产品适合iPhone SE等追求紧凑设计的机型,充电功率通常限制在5W左右。

需要注意的是,外接方案的效率通常比原生支持低20%-30%,且可能因线圈错位导致充电中断。就像用转接头听音乐的音质损失,属于功能与便捷性的权衡。

未来演进:从接触式到远距离充电

当前主流的电磁感应技术要求手机与充电板紧密接触(间距不超过5mm),但科研机构已在探索更先进的磁共振耦合技术。这种方案类似Wi-Fi信号传输,允许设备在数米范围内自由充电。实验室中已有成功点亮2米外灯泡的案例,但商用化仍需解决效率衰减和电磁辐射问题。

从法拉第的实验室到现代消费电子,无线充电技术正逐步改写能量传输的规则。理解其原理和限制,能帮助我们在享受科技便利的同时,做出更理性的设备选择。