咨询热线

18520818530车载支架无线充电器作为现代汽车内饰的科技新宠,正悄然改变着人们的驾驶体验。这项看似神奇的技术背后,实则蕴含着严谨的物理原理与精密的工程设计。让我们透过现象看本质,拆解其核心工作机制。

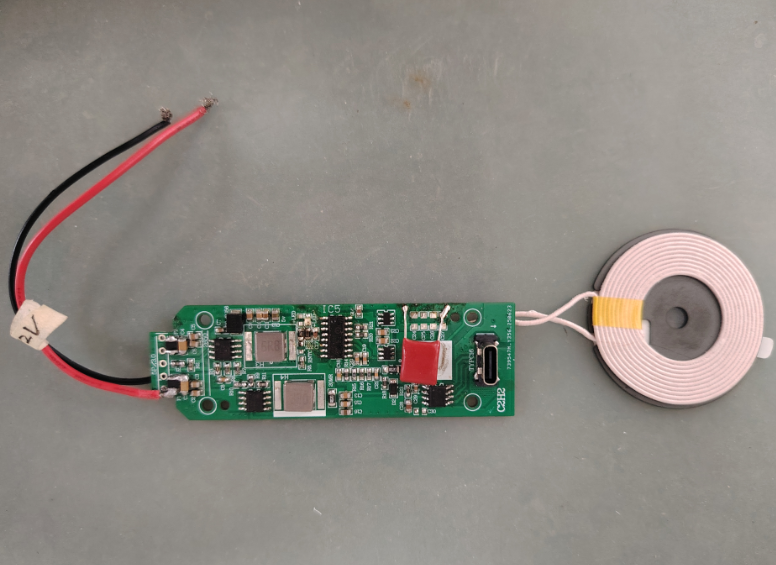

电磁感应:无形的能量桥梁

所有故事都始于法拉第发现的电磁感应定律——当导体暴露在变化的磁场中时,内部会产生感应电流。在车载场景下,充电器底座内置的发射线圈如同微型发电站,将直流电转换为高频交流电(工作频率达110-205kHz,符合Qi标准),从而构建出动态交变磁场。此时放置在上方的手机就像一块精准对齐的磁铁,其接收线圈切割磁感线的过程恰似渔民撒网捕鱼:每一次磁场波动都转化为电能捕获的机会。这种非接触式能量传递方式,既避免了线缆缠绕的烦恼,又实现了“即放即充”的便捷体验。

双轨并行的技术基石

要实现稳定高效的无线充电,离不开两大支柱技术的协同作用。首先是电能传输技术体系,它融合了电磁场理论建模、功率变换电路优化及特种线圈设计三项关键要素。工程师们通过对麦克斯韦方程组的深刻理解,计算出最优的磁通量分布方案,确保能量损耗降到最低;而自适应电源控制技术则像智能管家般动态调节输出策略——当检测到手机电量低于20%时自动切换至快充模式,临近充满时则平滑过渡到涓流充电状态,既保护电池寿命又提升充电效率。这种智能化管理使充电过程如同交响乐团的演奏,每个音符都恰到好处。

效率与安全的平衡艺术

相较于传统有线充电方案,无线充电的能量转换效率虽略低(约70%-85%),但其带来的便利性远超微小差距。想象一下高速行驶中的车辆突然颠簸,若使用数据线极易造成接口松动甚至设备坠落;而采用电磁耦合方案时,即使遇到急刹车或转弯离心力,设备仍能稳稳吸附在充电位上。更值得关注的是新一代产品的安全防护设计:过温保护机制如同敏锐的温度计,一旦监测到异常升温立即启动限流程序;异物检测功能则化身电子哨兵,防止金属物品误入导致短路风险。这些隐形守护者让科技真正服务于生活而非制造隐患。

多维度的功能进化论

如今的高端车载充电器早已突破单一充电功能局限,演变为多功能应急终端。内置的大容量锂电池不仅能作为移动电源启动亏电车辆,配备的充气泵还能在轮胎漏气时快速补胎。特别令人惊艳的是66W大功率快充技术的应用,实测数据显示仅需15分钟即可为主流旗舰机注入50%以上电量,这样的速度足以支撑一次跨城通勤而不中断导航服务。更妙的是智能感应系统能自动识别设备位置,即便在颠簸路面也能精准定位充电区域,彻底告别反复调整的尴尬。

未来出行的能量枢纽

随着车联网技术的深化发展,车载无线充电系统正在向智能化生态演进。它可以与车载电脑实时交互,根据导航路线预判剩余续航需求;还能通过OTA升级持续优化充电算法,适配不断更新的手机协议。某些前瞻性设计甚至考虑将太阳能板集成到车顶天窗,形成混合供能体系。这种万物互联的趋势预示着,未来的汽车座舱将不再只是代步工具,而是成为移动办公与生活服务的第三空间。

从实验室走向量产车的无线充电技术,不仅重构了人机交互方式,更代表着工业设计对用户体验的极致追求。当我们享受着随手放置即可补充电量的便利时,不应忘记那些在毫米波波段跳动的能量脉冲,正是它们架起了物理世界与数字生活的无形桥梁。