咨询热线

18520818530磁吸无线充电宝凭借其“咔嗒”一贴即充的便利性,迅速成为数码爱好者的心头好。然而当这份优雅突然失效——充电指示灯亮起却不见电量增长,那份科技带来的愉悦感便会瞬间化为焦虑。这种看似简单的充电方式背后,其实隐藏着精密的技术协同,任何环节的微小偏差都可能导致能量传输中断。要解决这个现代人常见的“电量焦虑症”,我们需要像侦探一样层层剖析。

磁吸位置偏移:最隐蔽的“元凶”

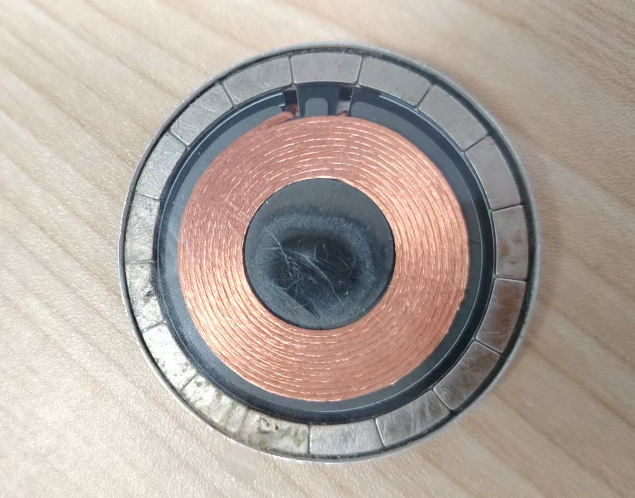

多数用户未意识到,磁吸充电并非简单吸附就能工作。手机内部的无线充电线圈与充电宝发射线圈必须精准重叠,误差需控制在毫米级。一旦错位超过3毫米,能量传输效率便可能骤降80%以上。这就像两个需要精准对接的乐高模块,稍有偏差便无法卡合。

解决关键:吸附时留意手机震动反馈(iPhone系列)或充电提示音,这是对齐成功的信号。若设备无提示功能,可尝试将充电宝沿手机背部上下微移1-2毫米,找到磁力最强的吸附点。日常使用建议选用带MagSafe认证的磁吸壳,内置的磁吸环如同导航定位器,能自动引导线圈精准对接。

手机壳的“隐形门槛”:厚度与材质的双重考验

实测数据显示,超过3mm的防护壳会成为无线充电的物理屏障。尤其内含金属支架、磁力卡扣或金属镀层的保护壳,会产生电磁屏蔽效应,相当于在充电通路中筑起一道“金属墙”。而部分亚克力材质外壳虽不含金属,但分子结构仍会干扰磁场。

解决关键:优先选用官方磁吸壳(如华为全能充配套保护壳),这类产品不仅优化了厚度,更在内部植入导磁片增强信号穿透力。若需第三方产品,认准Qi2或MagSafe认证标识——认证壳需通过20余项电磁测试,好比拿到了无线充电的“通行签证”。

温度:被忽视的能量杀手

锂电池在0°C以下会进入“冬眠”状态,电解液流动性降低导致内阻倍增;而35°C以上高温又会触发保护机制强制降频。这如同让运动员在酷暑或严寒中比赛,必然表现失常。实验室数据表明,-5°C时无线充电效率可能衰减至常温的30%。

解决关键:避免在车载空调出风口、暖气片旁等温变剧烈区域充电。若设备过热,可暂时移除保护壳帮助散热,或暂停充电10分钟待温度回落至25-35℃理想区间。

电量异常与设备兼容性:系统的“语言不通”

当充电宝电量低于5%或手机电池健康度<80%时,部分设备会主动限制无线充电功率,如同给水流加上节流阀。更隐蔽的问题是系统兼容性——不同品牌对Qi协议的实施存在差异,某品牌测试中发现30%的兼容故障源于设备私有协议冲突。

解决关键:交叉测试设备至关重要。用另一台支持无线充电的手机测试充电宝,或用自己的手机连接其他无线充电器。若仅特定组合失效,基本可锁定兼容性问题。同时保持设备系统更新,新版系统常包含充电协议优化补丁。

终极排查五步法

当问题复杂时,建议采用系统化诊断流程:

电量核验:确认充电宝与手机电量均>20%,排除低电保护机制干扰

裸机测试:移除手机壳清洁充电接触面,观察是否有金属碎屑等异物(钥匙碎屑都可能引发故障)

位置校准:将充电宝中心对准手机摄像头下方3cm处(多数机型线圈位置),缓慢吸附

环境调控:转移至10-35℃环境,远离电磁炉、微波炉等强磁场源

专业求助:若仍无效,可能涉及接收线圈脱焊或充电宝电路损坏,需专业维修

维护与购买决策建议

预防优于修理。每月用棉签蘸取75%酒精擦拭充电宝磁吸区域,避免金属氧化;长期存放时保持50%电量。选购新设备时,若追求极致兼容性,优先考虑手机厂商原厂配件——华为、苹果等品牌的磁吸充电宝会针对自家机型进行磁场强度调校和协议适配,故障率可比第三方降低60%以上。

当我们理解这些隐藏在“吸附动作”背后的技术逻辑,磁吸充电就不再是神秘的黑箱。每一次清脆的咔嗒声背后,都是电磁感应定律、温度控制算法与工业设计的精密共舞。而掌握这些诊断技巧,就如同拥有了一把解开无线充电失效谜题的钥匙。

本文标签: 无线