咨询热线

18520818530在智能手机与智能家居设备日益普及的今天,金属充电接口的反复插拔已成为用户最直观的痛点。当我们轻轻将手机放在充电板上,屏幕亮起充电提示时,背后的核心技术——无线充电接收模块正如同隐形的能量调音师,将无序的磁场波动转化为有序的电流乐章。

磁场中的能量传递密码

这项技术的起点可追溯至1831年法拉第发现的电磁感应现象。如同两个默契的舞者,发射端线圈产生的交变磁场穿透空气,在接收端线圈内激发出交流电。这种非接触式的能量传递方式,本质上是通过不断变化的磁场构建起无形的电流桥梁。现代设备中,手机背壳内的接收模块距离充电板通常仅有5-8毫米,这个薄如蝉翼的空间里,磁场能量的传递效率能达到70%以上,堪比传统充电器在理想状态下的表现。

四个齿轮组成的精密系统

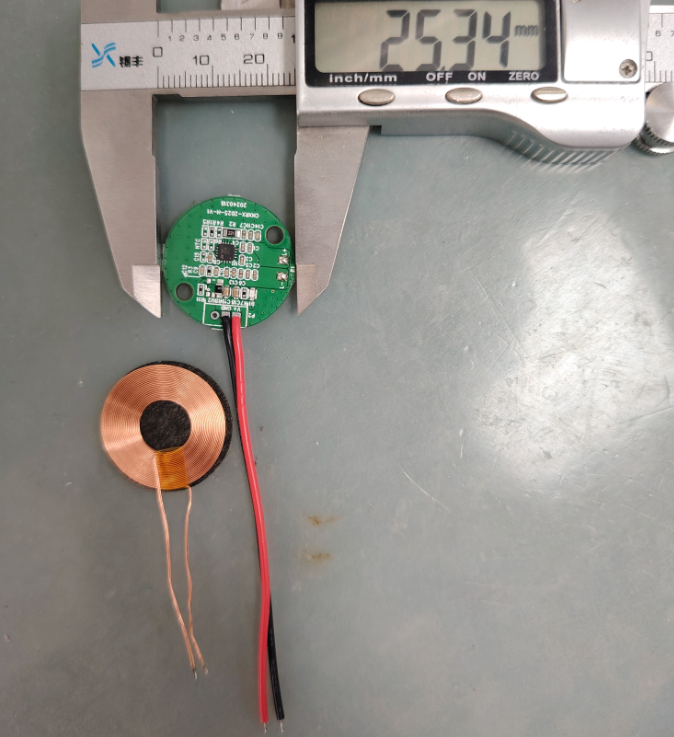

拆解任意一款支持Qi标准的设备,接收模块的构造如同微型发电厂。首当其冲的接收线圈采用扁平分层设计,类似揉捏千层饼般堆叠铜线,既保证磁场捕捉面积,又适应电子设备纤薄化的趋势。紧接着的整流电路如同交通协管员,将线圈产生的“来回奔涌”的交流电,调整为“单行道”的直流电,这个过程就像把湍急的潮汐能转化为平稳的水库蓄能。

稳压模块则扮演着智慧管家的角色,通过实时监测电池电压,动态调节输出功率。当手机电量低于20%时,模块会开启快速充电模式,此时电流强度如同汛期开闸的江水;接近满电状态则转为涓流维护,宛若山涧细流滋润土壤。而通信控制器作为模块的神经中枢,每秒与充电底座进行数百次数据握手,协商功率参数的过程堪比交响乐团演出前的乐器调音。

芯片技术的进化图谱

接收模块的核心——专用控制芯片,已发展出三大技术流派。基础型芯片如同勤恳的钟表匠,专注完成电能转换的基础职能;智能型芯片则像配备AI助理的管家,能识别不同品牌充电器的协议特征;集成型芯片更是将无线充电、反向充电、过压保护等功能浓缩在米粒大小的硅片上,这种高度集成化设计让TWS耳机等微型设备也能获得无线充电能力。

从实验室走向千家万户

在智能家居场景中,嵌入无线接收模块的台灯底座正重新定义充电方式。用户只需将手机随意放置在灯座区域,设备就能自动对齐充电焦点,这个过程如同向日葵寻找阳光般自然。医疗领域的心脏起搏器采用特殊接收模块,透过人体组织接收外部能量补给,避免了频繁手术更换电池的风险。

未来十年的可能性拼图

前沿实验室正在探索磁共振耦合技术,尝试将有效充电距离扩展至30厘米。这项突破意味着未来客厅的茶几可能变身巨型充电板,所有电子设备在进入空间瞬间即可获得能量补给。更令人期待的是环境能量采集技术,设想将接收模块与光伏材料结合,让设备在光照环境下自动补充电力,构建全天候的能量生态系统。

当我们凝视手机背部那个看不见的接收模块,本质上是在见证人类驾驭电磁能量的智慧结晶。这项技术正悄然改变着能量交互的时空规则,让电能传递摆脱物理接口的束缚,在空气介质中谱写新的能量诗篇。