咨询热线

18520818530无线充电技术如同现代生活的隐形魔法,轻轻一放便能唤醒设备的能量。在这背后,一块看似普通的PCB(印刷电路板)线圈承担着关键角色。它不仅是电磁波的“翻译官”,更是能量传输的“隐形桥梁”,将电能转化为磁场,再以无接触的方式精准投递到接收端。本文将深入解析这一技术的核心原理、设计挑战与应用场景,揭开无线充PCB线圈的科技面纱。

电磁感应与磁共振:能量传递的两种语言

无线充电的本质是能量形式的转换与传递,主要依赖两种核心技术。第一种是电磁感应,原理类似“隔空传电”。当发射线圈中的交流电产生变化磁场时,接收线圈会像磁铁感应到振动般生成电流,形成闭合的能量传输链路。这种技术传输效率高,但需要严格对齐线圈位置,如同两位舞者必须保持同步才能完成高难度动作。

第二种技术磁共振则突破了距离限制。当发射端与接收端线圈调谐至相同频率时,会产生类似音叉共鸣的效应。即使间隔数厘米,能量也能通过共振波高效传递,好比两位相隔房间的歌手通过音高默契完成合唱。这种技术对线圈的精度要求极高,需要精确控制电感、电容等参数以维持谐振状态。

PCB线圈设计:精密与效率的博弈

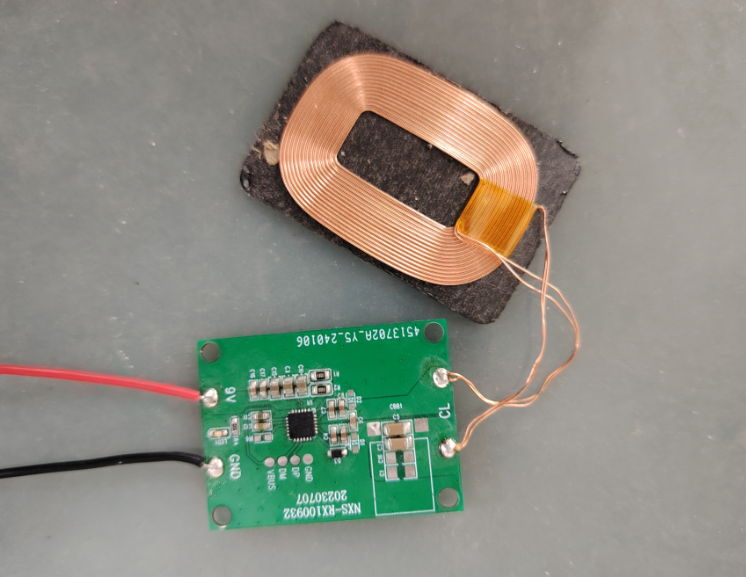

在指甲盖大小的PCB上集成高性能线圈,工程师需要像微雕艺术家般平衡多重因素。线圈材质首选利兹线(多股细线编织的导线)或扁铜线,这类材料能减少高频电流产生的“集肤效应”损耗,相当于在电子流动的高速公路上拓宽车道,降低拥堵引发的能量浪费。

线圈形状则暗藏玄机:圆形结构磁场分布均匀,适合手机等小型设备;方形设计可充分利用PCB边角空间,常见于智能手表充电模组。更复杂的螺旋形或双线圈布局能实现位置容错,让用户无需精准对齐设备,如同在停车场预留多个车位,车辆任意停放都能完成充电。

多层PCB技术的引入进一步提升了性能。通过四层结构分别处理功率传输、信号控制、接地屏蔽等功能,工程师像乐团指挥般协调各声部,既防止电磁干扰“跑调”,又确保能量传输的“主旋律”清晰稳定。捷配PCB等厂商已能批量生产此类高集成度电路板,将生产成本降低30%以上。

从消费电子到医疗设备:隐形充电的星辰大海

在智能手机领域,NU1680 PCB线圈已成为主流方案。其厚度仅0.6毫米,却能承载15W快充功率,用户将手机轻放于充电板时,内部线圈如同微型发电站悄然运转。更有厂商将线圈嵌入木质桌面或汽车中控台,让充电场景无缝融入生活环境。

医疗设备领域对无线充电的需求更为迫切。植入式心脏起搏器通过皮下线圈接收能量,避免了开刀更换电池的风险;手术机器人采用磁共振充电技术,既杜绝了插拔接口的感染隐患,又保证了手术室的无菌环境。工业场景中,AGV搬运机器人通过地面埋设的充电线圈实现“边走边充”,生产效率提升40%以上。

未来图景:打破空间束缚的能量革命

随着氮化镓(GaN)等第三代半导体材料的应用,PCB线圈正向高频化、微型化演进。实验中的柔性电路板可弯曲贴合曲面设备,仿佛为电子产品穿上“充电皮肤”。更远期的愿景是通过智能算法动态调整磁场方向,让咖啡厅桌面变成巨型充电板,支持半径1米内的多设备同时供电。

这场能量传输革命正悄然改变人类与电力的关系。当充电线圈隐入墙壁、家具甚至道路,电能将像空气般无处不在。或许未来某天,人们回顾有线充电时代,会像今天我们看待蒸汽机车一样,惊叹于科技如何斩断最后一根物理绳索,让能量真正成为自由流动的生命线。