咨询热线

18520818530无线充电技术如今已深度融入日常生活,但许多人对“磁吸式”与“非磁吸式”线圈的差异仍存困惑。两者虽同属无线充电范畴,却在核心原理、使用体验及适用场景上呈现出显著区别。本文将从技术本质出发,结合生活化类比,为您拆解这两种方案的独特优势与局限性。

工作原理:磁场交响曲的不同乐章

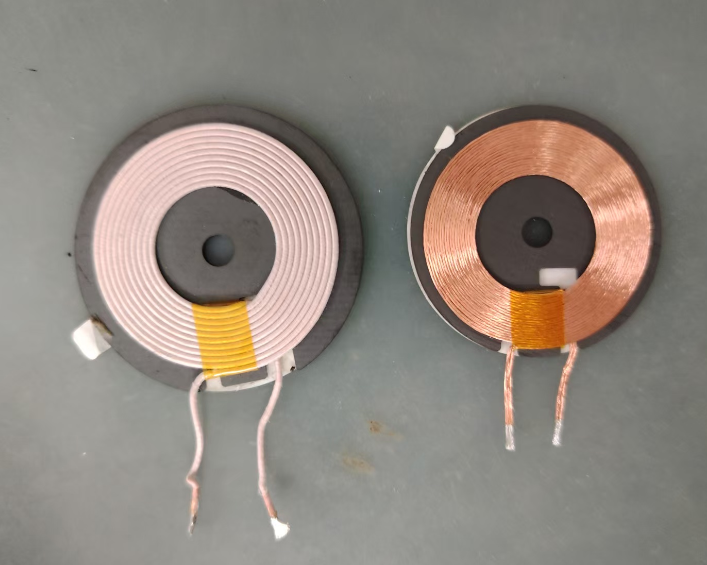

传统非磁吸无线充电依赖电磁感应原理——发射线圈与接收线圈如同默契配合的舞伴,通过交替变化的磁场实现电能传递。这一过程类似无形的电流接力赛,设备需精准对准充电板才能维持稳定输出。而磁吸式方案则在此基础上叠加了永磁体的吸附力,如同给手机装上隐形挂钩,使设备自动贴合充电底座。这种设计不仅解决了位置偏移导致的断连问题,还让单手操作成为可能,尤其适合行车途中或忙碌时的快速补能。

效率博弈:功率赛道上的双子星

实验室数据显示,主流磁吸充电器普遍支持15W快充功率,相较普通无线充的7.5W标准提升近一倍。若将充电速度具象化为水桶接水,传统方案犹如细流慢灌,而磁吸模式则是加压喷涌。不过实际使用中,金属异物干扰可能引发发热隐患,就像高速公路上车速过快需警惕路面颠簸。非磁吸设备因结构简单反而更耐高温,在长时间低功耗场景(如桌面常驻充电)中展现稳定性优势。

安全边界:磁力的双重面孔

磁吸功能的便利性暗藏潜在风险。强力磁铁可能吸附钥匙、银行卡等金属物品,造成设备表面划痕或消磁损坏。这如同磁铁玩具靠近电子手表时指针紊乱的现象放大版。反观非磁吸方案,其温和的磁场环境如同静谧湖面,虽少了些戏剧化的吸附效果,却避免了意外干扰。特殊设计的防金属模式还能主动检测异常物体,为精密仪器提供更安全的保护屏障。

场景适配:生活舞台的角色分工

在移动办公场景下,磁吸充电器化身桌面收纳神器,手机、耳机舱均可悬空固定;车载支架领域,它更是凭借免提特性成为导航利器。而非磁吸方案则在智能家居中大放异彩——床头柜上的隐形充电板与装饰品完美融合,公共场所的共享充电站也因无磁性更安全。就像瑞士军刀的不同工具模块,两种技术根据使用场景各展所长。

未来演进:技术融合的新可能

随着材料科学进步,纳米晶合金等新型导磁材料的出现正在模糊二者界限。某些高端机型已实现智能切换模式:检测到金属表面时自动增强磁力,平整台面则回归标准模式。这种动态调节机制如同变色龙的环境适应能力,预示着无线充电技术正朝着更智慧、更普适的方向进化。

从厨房台面到汽车中控,从办公室桌面到咖啡馆角落,无线充电技术的每一次迭代都在重塑人机交互方式。理解磁吸与非磁吸的本质差异,不仅能帮助我们做出更契合需求的选择,更让我们得以窥见科技如何以润物细无声的方式渗透生活每个细节。当电磁场遇见永磁力,这场看不见的能量对话,终将演绎出更多改变生活的创新篇章。