咨询热线

18520818530iPhone无线充电技术的核心在于电磁感应原理,这一创新设计彻底改变了传统有线充电的模式。当我们将设备放置在充电板上时,看似神奇的“隔空输电”过程实则蕴含着严谨的科学逻辑与精密的工程实现。

看不见的能量桥梁:电磁场的舞蹈

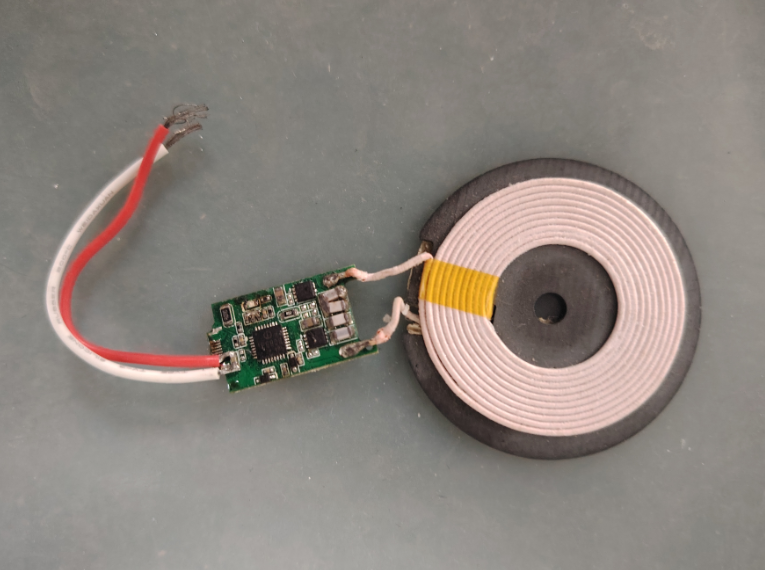

根据WPC无线充电联盟制定的Qi标准,iPhone内部集成了微型接收线圈。当用户把手机放在平板式或立式充电器表面时,发射端的交变电流会产生高频磁场,如同无形的水波般向四周扩散。此时手机内的接收线圈就像灵敏的渔网,捕捉这些跃动的磁力线并将其转化为直流电能。这种能量转换过程类似变压器工作原理,但无需物理接触即可完成——好比两台对讲机通过无线电波传递声音信号。

在实际应用中,用户可能会注意到不同角度摆放会影响充电效率。这是因为磁场强度遵循距离平方反比定律,就像手电筒照射物体时,越靠近光源亮度越高。苹果工程师通过优化线圈布局和屏蔽材料,确保即使手机略微偏移也能维持稳定供电,这相当于给能量传输装上了“智能导航系统”。

安全守护者的多重防线

现代无线充电绝非简单的电能传递,而是一场精密的安全博弈。过温保护机制犹如贴身保镖,持续监测电池温度变化。当检测到异常升温趋势时,系统会自动降低功率甚至暂停充电,防止类似“高压锅效应”的危险情况发生。这种动态调节策略可比作汽车变速箱的换挡逻辑——根据负载需求智能匹配最佳输出模式。

金属异物检测功能则展现了技术的细腻之处。若钥匙、硬币等金属物品误入充电区域,设备能立即识别并发出警告。这得益于先进的通讯协议解析能力,如同安检仪扫描行李时的X光成像,系统通过分析反射波特征判断是否存在潜在风险源。

效率革命背后的黑科技

磁共振耦合技术的引入使能量利用率大幅提升。相较于基础版电磁感应方案,该技术允许更大间隙下的能量传输,仿佛从单行道升级为立体交通网络。配合负载自适应算法,充电器可根据设备电量状态自动调整功率曲线,既避免低速涓流充电的低效困境,又杜绝满负荷运行时的资源浪费。

以日常使用场景为例:早晨通勤途中短暂补电时,系统会优先保证快速升压;夜间长时间充电则切换至均衡模式延长电池寿命。这种智能化的能量管理策略,恰似经验丰富的厨师掌控火候,既要保证食材熟透又不破坏营养成分。

形态进化的消费体验革命

从最初的圆盘状充电底座到如今的多形态解决方案,工业设计的进步不断重塑用户习惯。平板式充电器适合桌面办公场景,让用户边处理文档边补充电量;立式支架则解放双手,刷短视频时无需频繁插拔线缆。某些高端型号还整合了散热风道和防滑硅胶垫,细节处的人体工学考量让科技产品更具温度。

特别值得注意的是异物规避设计:当检测到信用卡等带芯片物品时,系统会主动限制功率输出,防止磁条信息被意外擦除。这种防护机制如同博物馆的紫外线过滤玻璃,在默默守护珍贵展品的同时不影响观赏体验。

未来已来的生态布局

随着MagSafe技术的普及,无线充电正从单一功能向多功能平台演进。外接配件可通过磁吸接口实现扩展存储、摄影补光等功能,构建起围绕手机的数字工作站。能量共享技术更让反向充电成为可能,紧急情况下iPhone可化身移动电源为耳机或其他设备续命。

这些技术创新背后是复杂的协议栈支持。每次设备对接都要经历身份认证、功率协商、数据加密等环节,如同外交官进行国事访问前的礼仪流程。正是这种底层通信协议的标准化建设,才使得不同品牌配件能在统一框架下协同工作。

站在技术演进的时间轴上看,无线充电不仅是连接物理世界的纽带,更是人机交互范式转变的关键节点。当磁场取代导线成为能量载体,我们获得的不仅是便利性提升,更是对空间利用方式的重新定义。这种静默的能量革命正在悄然改变数字生活的边界与可能性。