咨询热线

18520818530在电子设备日益普及的今天,12V无线充电器模块正悄然改变着人们的充电习惯。这种技术不仅摆脱了传统线缆的束缚,更通过电磁能量的“隔空传递”实现了设备与电源的无缝对接。从智能手机到车载设备,12V电压的适配性使其成为中低功率场景下的理想选择。

核心技术解析:看不见的磁场桥梁

无线充电的核心在于电磁感应与磁共振两大原理。以电磁感应式为例,发射线圈在通电后产生交变磁场,接收线圈通过磁场变化感应出电流,再经整流电路转化为直流电为设备供电。这一过程类似于“能量接力赛”,发射端与接收端需保持严格对齐,且距离通常不超过5毫米,以确保效率最大化。

而磁共振式技术则通过谐振电路实现能量传输,允许更远的距离(可达数厘米)和更高的空间自由度。尽管其技术复杂度更高,但未来有望在智能家居和工业设备中发挥更大潜力。

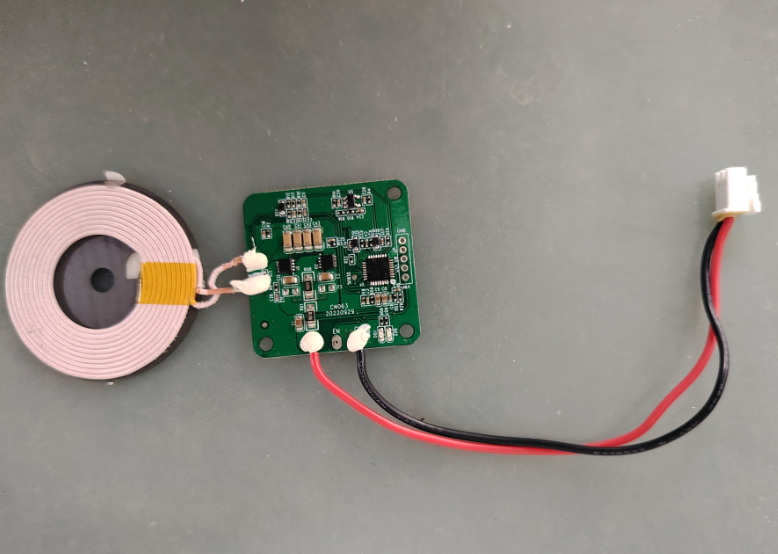

模块构成:从线圈到电路的精妙协作

一个典型的12V无线充电器模块包含三个核心组件:

发射端线圈:由铜线绕制而成,通过高频交流电生成磁场。线圈的绕制精度直接影响磁场强度与均匀性。

接收端电路:包含整流器、稳压器等元件,负责将感应电流转化为稳定的12V直流输出,如同“能量翻译官”般确保设备安全充电。

谐振电容组:通过匹配发射端与接收端的谐振频率,提升能量传输效率。这相当于为磁场搭建了一座“专属通道”,减少能量损耗。

值得注意的是,模块设计需平衡散热性能与电磁兼容性。例如,车载场景中需考虑高温环境下的稳定性,而医疗设备则要求对周边仪器零干扰。

使用指南:三步解锁无线自由

设备兼容性确认:检查设备是否支持Qi标准(目前主流的无线充电协议),多数新款手机、耳机已内置接收线圈。

精准对位放置:将设备中心对准充电板标识区域。以手机为例,摄像头模组偏置的设计常导致线圈位置偏移,需通过震动反馈或指示灯调整位置。

环境优化建议:避免金属物体遮挡(如硬币、钥匙),这类物品会吸收磁场能量导致发热;同时建议移除过厚的手机壳(超过3毫米可能影响效率)。

对于车载应用,可选用磁吸式充电支架,既能固定设备又确保线圈精准对齐,行车颠簸时仍保持稳定充电。

场景化优势:从家庭到工业的革新

12V无线充电器模块的普及,正从三个维度重构能源传输逻辑:

便捷性升级:办公室桌面无需缠绕多根线缆,咖啡厅的嵌入式充电桌板让“随放随充”成为现实。

安全性突破:无物理接口的设计彻底杜绝了短路风险,尤其适用于潮湿环境(如浴室智能镜)或易燃场所(如加油站设备)。

系统集成优势:工业场景中,可对AGV小车、巡检机器人实现“无触点充电”,配合自动导航系统提升连续作业能力。

一项测试显示,搭载12V模块的无线充电器效率可达85%以上,虽略低于有线快充,但其“无感化”体验正推动消费者重新定义充电价值。

未来展望:从能量传输到智能交互

随着氮化镓(GaN)材料的应用,12V模块正向更小体积、更高效率演进。某实验室已实现硬币大小的发射模块,可嵌入家具或汽车内饰。更有企业探索“广播式充电”技术,让单个发射器同时为多个设备供电,如同Wi-Fi信号覆盖般构建充电网络。

可以预见,当无线充电模块与物联网深度融合,充电行为将不再是独立动作,而是设备交互的起点——手机接触充电板的瞬间,自动触发智能家居模式切换或车载导航路线规划。这场由12V无线充电器模块引发的能源革命,正在重新编织人与技术的连接方式。